Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Название:Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00646-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие краткое содержание

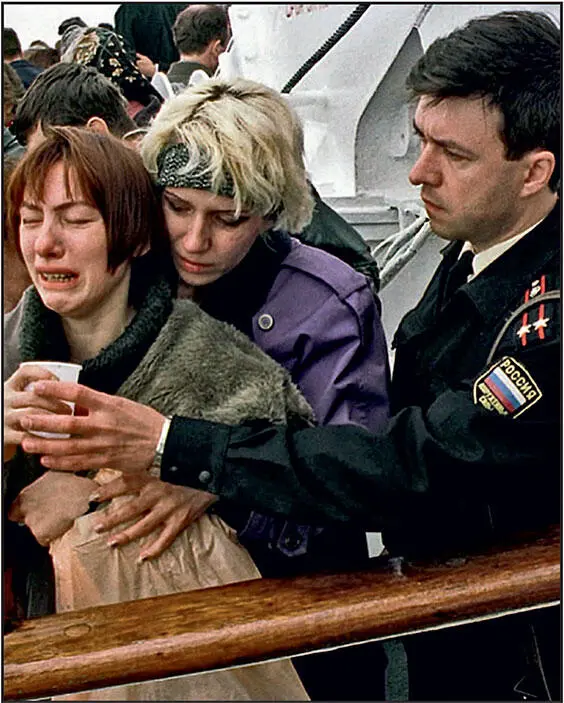

В учебном пособии отражены основные вопросы психиатрии войн и катастроф, дана характеристика медико-психологических и психиатрических последствий современных катастроф, чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, отмечены особенности психического здоровья людей в экстремальных условиях жизнедеятельности, а также возникновения, формирования и течения психических нарушений у различных категорий пострадавших и раненых. Изложены вопросы организации медико-психологической и психиатрической помощи в условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Пособие предназначено для врачей-психиатров, организаторов военного и гражданского здравоохранения, врачей общей практики, а также смежных с психиатрией специальностей (неврологов, психотерапевтов, психофизиологов, психологов), проходящих обучение на факультетах подготовки руководящего состава медицинской службы, послевузовского и дополнительного образования медицинских вузов, аспирантов, ординаторов и интернов.

Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– отсеивание «информационного шума» (второстепенные сообщения, «красивые фразы» и т. д.);

– включение здравого смысла, суть которого заключается в выделении главного вывода и проверке его истинности;

– создание искусственной непредсказуемости реакции на воздействие манипулятора сознанием;

– бесстрастное восприятие сообщений манипулятора («отключение эмоций») с осознанием их основной цели (спокойное, последующее обдумывание полученной информации «наедине с собой», без подсказки);

– восприятие любых сообщений в форме диалога с задаванием прямых или мысленных вопросов при сомнительных утверждениях;

– создание альтернатив по различным предлагаемым решениям, которые позволяют разрушить корыстные намерения манипулятора сознанием;

– поиск корня проблемы с целью ухода от ее ложной трактовки;

– смена языка, т. е. отказ от языка, на котором манипулятор излагает проблему, неприятие его терминологии и понятий; изложение того же самого, но другими, более понятными («простыми») словами.

Вообще, развитая способность наблюдать, сопоставлять факты, самопознание, рефлексия, чувство юмора в отношении себя и окружающих, как представляется, составляют основу независимости суждений и, следовательно, свободы личности.

10.4.5. Информационно-психологическая безопасность и СМИ

Несмотря на активное развитие Интернета, до настоящего времени особое значение при информационных войнах (информационно-психологическом воздействии) имеют традиционные СМИ. С учетом негативного влияния на людей, особенно детей, такого рода воздействий во многих странах мира уже приняты соответствующие законы, в которых постулируются ряд обязательных требований к СМИ и телевидению (Баришполец В. А. [и др.], 2012):

– давать правдивую, объективную и беспристрастную информацию;

– четко и определенно разделять информацию и мнение с точным указанием лиц или организаций, которые данное мнение высказывают;

– при наличии сообщений, по которым в обществе имеются разногласия, предупреждать о различии позиций социальных групп и общественных движений;

– на государственном телевидении предоставлять время для свободного изложения программ и точек зрения всех парламентских партий и фракций (пропорционально числу полученных в ходе выборов мандатов), а другим политическим партиям и движениям, профсоюзам и ассоциациям – согласно критериям, согласованным с наблюдательными советами;

– соблюдать право граждан, общественных и государственных организаций на опровержение неверной информации на том же канале и в то же время;

– соблюдать право неприкосновенности личного образа;

– установить обязательные квоты для демонстрации отечественных произведений культуры, а также ограничение времени для показа рекламы в течение суток и в течение одного часа.

В. А. Баришполец [и др.] (2012) справедливо отмечают острую необходимость распространения этих требований и на отечественные СМИ, в особенности телевизионные, разработки эффективных законов, которые бы не позволяли втягивать в мистические и эзотерические группы и движения, деструктивные секты детей, подростков, людей с психическими нарушениями и отклонениями. Специалисты СМИ должны учитывать это законодательство при создании своих программ и передач, публикации книг и статей, посвященных соответствующим учениям и практикам. При этом отношение к подобным явлениям должно быть не пассивным (под известным «аргументом» защиты демократических основ), а наступательным, направленным на нейтрализациию негативных последствий при изложении в СМИ различного рода деструктивных, мистических и эзотерических учений, включая самый широкий круг апробированных практикой методов – от ограничения доступа в СМИ наиболее одиозных из них до представления альтернативных точек зрения.

Раздел III. Организация психиатрической помощи в условиях войн и катастроф

Глава 11. Организация психиатрической помощи в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов

11.1. Общие положения

Вопросы совершенствования организации оказания психиатрической помощи в локальных вооруженных конфликтах остаются крайне актуальными. С одной стороны, в последние десятилетия резко возросло их число, с другой – существенно изменилась структура санитарных потерь психиатрического профиля в сторону увеличения расстройств пограничного уровня (при значительном уменьшении реактивных психозов), что повлекло за собой необходимость внесения корректив как в организацию оказания психиатрической помощи, так и в подготовку кадров.

Система организации психиатрической помощи определяется не только структурой санитарных потерь, но и характером ведения боевых действий, используемых медицинских сил и средств, особенно передового района, специфики ТВД (географических, природно-климатических, культуральных, профессионально-бытовых и др.), а также политическими целями вооруженного конфликта, непосредственно отражающимися на морально-психологическом состоянии личного состава воюющих сторон. Следует учитывать и тот факт, что современные виды оружия (ракетное, лазерное, объемное, высокоточное и др.), в том числе целенаправленное информационное воздействие, обладают особо выраженным психологическим воздействием на военнослужащих.

Вопросы изучения клинических аспектов боевой психической травмы, организации психиатрической помощи личному составу, величины и структуры санитарных потерь психиатрического профиля всегда занимали важное место в многочисленных трудах отечественных и зарубежных авторов. Вместе с тем до настоящего времени не разработана единая система взглядов на существо рассматриваемой проблемы. Успешное решение этой задачи, создание концептуально новой модели организации психиатрической помощи в локальных войнах и вооруженных конфликтах невозможно без анализа опыта ее оказания (прежде всего, отечественного) в войнах XX в.

11.2. Особенности организации психиатрической помощи в условиях боевых действий

В вопросе организации психиатрической помощи в период боевых действий работы отечественных психиатров во многом являются приоритетными. Официальным рождением термина «военная психиатрия» в России можно считать 3 (16) января 1910 г., когда на III съезде отечественных психиатров по инициативе В. М. Бехтерева состоялось заседание специальной военной секции, на которой рассматривался опыт организации психиатрической помощи в период Русско-японской войны. С этого времени военная психиатрия была выделена в самостоятельный раздел психиатрии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: