Леонид Васильев - Внушение на расстоянии

- Название:Внушение на расстоянии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госполитиздат

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Васильев - Внушение на расстоянии краткое содержание

В науке огромное множество фактов твердо установленных, проверенных практикой человеческой деятельности. Опираясь на них, люди строят теории, рисуют смелые картины будущего. И нет здесь ничего таинственного и мистического. Но есть область фактов, которая обычно обозначается словами «телепатия», «бессловесное внушение», «мозговое радио». В наше время наука вплотную подошла к раскрытию «загадочных» явлений, называемых телепатическими. Опираясь на эксперименты, автор книги — член-корреспондент Академии медицинских наук СССР проф. Л.Л.Васильев делает попытку научно истолковать факты внушения на расстоянии. Опровергая религиозно-идеалистическую интерпретацию телепатической связи, он показывает, какую теоретическую и практическую ценность имеют исследования этой проблемы.

Конечно, многие выводы проф. Л.Л. Васильева могут считаться лишь вероятными, и дальнейшее развитие науки внесет окончательную ясность в изучаемые вопросы. Но ведь читателя интересует не только то, что уже сделано или решено, но и то, что еще не выяснено, что является предметом внимательного изучения и оживленных споров.

Книга предназначена для широких кругов читателей.

Внушение на расстоянии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Явление, очень похожее на «биологическую радиосвязь» между особями одного и того же вида, встречается у некоторых рыб, обитающих в мутной воде больших рек, например у мормируса, нильского длиннорыла и других. Мутная вода лишает возможности находить подобных себе особей (например, самцом самку), руководствуясь зрением или каким-либо другим органом чувств даже на очень близком расстоянии. Это привело к выработке у таких рыб (в процессе их эволюции) органов, осуществляющих самую подлинную радиосвязь. Каждая особь имеет электрический орган, генерирующий ритмические разряды небольшой силы (амплитудой около 1–2 в). Эти разряды создают низкочастотное электромагнитное поле, распространяющееся в водной среде. Для восприятия раздражающего действия такого поля у каждой особи имеются специальные органы чувств — электрорецепторы, расположенные вдоль боковой линии рыб. Электрорецепторы чрезвычайно чувствительны к действию поля: они реагируют возбуждением на изменения разности потенциалов поля, равных всего 3×10 -9 в на 1 мм. При этом через каждый квадратный сантиметр поверхности тела рыбы протекает ток в 2×10 -11 а, т. е., в 100 тыс. раз более слабый, чем ток, нужный для порогового раздражения нервных волокон. Радиосвязь в данном случае двусторонняя: каждая особь является «индуктором» и вместе с тем «перципиентом» [92] Установлено, что электрические разряды и электрические рецепторы служат этим рыбам для радиолокации — восприятия невидимых в мутной воде препятствий. Можно полагать, что, сверх того, те же самые электрические органы и электрорецепторы служат и для установления биологической радиосвязи.

.

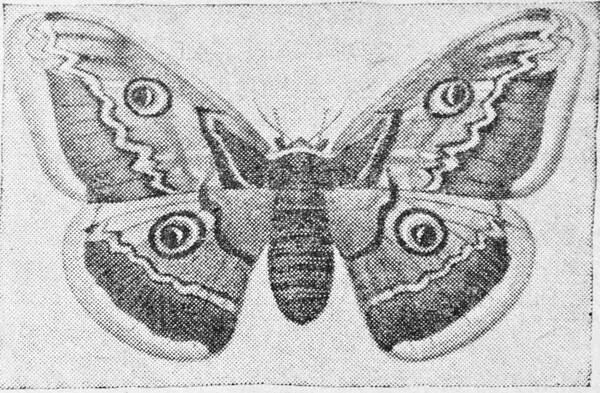

Аналогичные явления давно известны и у некоторых наземных животных под названием «призыва самкой самцов на расстоянии». Советский энтомолог И.А.Фабри в течение шести лет изучал это явление у одного из видов ночных бабочек (большой ночной павлиний глаз) [93] См. И.А.Фабри. Наблюдения и опыты над половой жизнью Saturnia pyri. «Энтомологическое обозрение», 1935, т. XXV, № 3–4, стр. 314.

. С наступлением летнего вечера неоплодотворённую самку в проволочном садке он выставлял на балконе лесной дачи, находившейся в пяти километрах от двух больших сел. Не проходило и тридцати минут, как к ней начинали слетаться самцы. За три вечера было поймано 64 самца этой редкой у нас бабочки. Некоторых из них помечали краской, уносили за 6–8 километров от дома, а там выпускали на волю. Некоторые самцы возвращались. При сравнительно медленном порхающем полёте, присущем этим бабочкам, они покрывали это расстояние за 40–45 минут. Для этого им нужно было избрать кратчайший прямой путь к самке и усиленно работать мышцами крыльев. Выходит, что самка каким-то неизвестным образом призывает самцов.

Самцы чувствовали призыв в пересечённой лесной местности, иногда при полном безветрии и даже при лёгкой тяге, встречной запаху (или «току», по выражению автора статьи), испускаемому самкой. Оказалось, что органом восприятия «призывного агента» у самцов являются усики («антенны»). Самцы с отрезанными усиками не воспринимают призыва самки и не летят к ней (это было установлено ещё Л.Харлом и подтверждено Фабри).

Что же представляет собой этот «призывный агент»? Из двух возможностей — запах или электромагнитные сигналы — надо отдать предпочтение тому, который способен действовать против встречного ветра, т. е. электромагнитным волнам.

Недавно за рубежом было установлено, что обонятельный орган сам является излучателем волн длиною в 8 — 14 микрон (длина инфракрасных лучей в спектре электромагнитных волн). Полагают, что роль микроантенн играют находящиеся в слизистой оболочке носа обонятельные волоски. «Эта физическая теория запахов, — пишет проф. Ю.П.Фролов, — подтверждается и некоторыми опытами на животных: известно, например, что бабочки-самцы распознают слабый запах самки на расстоянии нескольких километров. Это несовместимо с теорией летящих по воздуху химических частиц» [94] Ю.П.Фролов. Загадка обоняния. «Техника молодежи», 1959, № 12, стр. 27–28. Большая чувствительность насекомых к восприятию сигналов в виде инфракрасных лучей подтверждается проф. Фроловым ещё следующим примером. «Если в герметически закрытый ящик с мёдом вставить окно со световым фильтром, пропускающим только инфракрасное излучение, то пчёлы собираются на этом фильтре, следовательно, они воспринимают физические, а не химические свойства запаха».

.

Рис. 15. Большой ночной павлиний глаз — бабочка, проявляющая феномен привлечения самкой самцов на большом расстоянии.

Если всё действительно так, то в данном случае биологическая радиосвязь осуществляется электромагнитными колебаниями ¾ микронной длины и при посредстве не какого-то особенного рецептора, а всем известного обонятельного органа чувств, выполняющего в данном случае роль генератора и вместе с тем приёмника указанных колебаний. Это пример отнюдь не непосредственного межмозгового, а периферического механизма биологической «телесвязи», осуществляемой при посредстве внешних органов чувств. И связь в данном случае односторонняя: самка — всегда индуктор, самец — перципиент [95] По данным Фабри, привлекают самцов неоплодотворённые самки и некоторых других ночных бабочек (например, широко распространённого непарного шелкопряда). У самки ночной бабочки (Sphinx ocellata) имеется привлекающая самцов пахучая железа, запах которой человеком не ощущается. Энтомолог Мелль определил, что самка этой бабочки может привлечь самца с расстояния 11 км. Если предположить, что вся железа состоит из пахнущего вещества, то даже и в этом случае концентрация пахучего вещества в зоне радиусом в 10 км будет 1 молекула на 1 куб. м воздуха (см. Реми Шовен. Жизнь и нравы насекомых, М., 1960).

.

Почти полную аналогию с этим случаем представляет собой наш всем известный «Иванов червячок», вернее жучок из семейства светляков (Lampiridae). Здесь «индуктором» тоже является неоплодотворённая самка — бескрылая, малоподвижная, посылающая «призыв» летающему «перципиенту» — самцу. Разница только в том, что здесь передаёт информацию видимый свет, и ещё в том, что генератором является особый люминесцирующий орган на теле самки, а рецептором другой орган — глаза самца. Светящиеся органы имеются у многих видов позвоночных, беспозвоночных и одноклеточных животных. Эта разновидность «биологической телесвязи» широко распространена.

В 1923 г. советский учёный А.Г.Гурвич открыл ещё одну разновидность лучевого дальнодействия в мире живых существ. Оказалось, что по ходу биохимических процессов, протекающих в функционирующих органах (например, в сокращающихся мышцах, возбуждённых нервах), образуются ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 1900 до 3250 А° (анстрем) [96] Анстрем = 0,001 микрона или 1 т μ.

, очень слабой, интенсивности (в среднем 1000 фотонов в секунду с 1 куб. см излучающей эти лучи ткани). Это слабое и легко поглощаемое встречающимися на пути препятствиями (например, даже тонким стеклышком) излучение стимулирует в тканях клеточное деление (митоз), почему и было названо проф. Гурвичем «митогенетическим» (вызывающим митоз). Так действуют эти лучи и внутри организма (одна клетка оказывает влияние на другую, соседнюю), и вне организма. Например, автор этих строк в совместной работе с биофизиком Г.М.Франком и физико-химиком Е.Э.Гольденбергом мог воочию убедиться в том, что возбуждаемый нерв на расстоянии нескольких миллиметров увеличивает число дробящихся дрожжевых клеток, т. е. ускоряет этот процесс [97] L.L.Wassiliew, G.М.Frank und Е.Е.Goldenberg. Versuche uber die mitogenetische Strahlung des Nerven. «Biologische Zentralblatt», 1931, Bd 51, H. 5, S. 225.

.

Интервал:

Закладка: