Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Название:Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Каро»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9925-0631-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей краткое содержание

Коллективная монография представляет теоретические и прикладные аспекты применения ТКМП. В ней обобщены данные десятилетнего опыта коррекционной работы сотрудников Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН с детьми дошкольного возраста с расстройствами экспрессивной речи, умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, а также с учащимися начальной массовой школы, имеющими трудности обучения.

И специалисты, работающие с проблемными детьми, и их родители найдут в книге полезную для себя информацию, знакомясь с подробностями историй болезни маленьких пациентов на протяжении нескольких лет. Они смогут проследить, как день за днем меняется в лучшую сторону жизнь самого ребенка и жизнь взрослых рядом с ним. Кто-то из малышей меняется медленно, маленькими шажками, а кто-то стремительно вырывается вперед из рядов отстающих и пытается догнать сверстников. Это книга о том, как помочь нашим детям подняться еще на одну ступень вверх по лестнице жизни.

Микрополяризации у детей с нарушением психического развития или Как поднять планку ограниченных возможностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В первых клинических исследованиях ТКМП применяли у больных шизофренией с синдромом вербального псевдогаллюциноза (Вартанян и др., 1981). Было показано, что левосторонняя поляризация передне– и задневисочных отделов вызывала отчетливое смягчение вербального псевдогаллюциноза, сохраняющееся в течение 2–3 дней. После проведения ТКМП лобных отделов галлюцинаторные явления исчезали практически полностью. Также было отмечено, что при левосторонней височной поляризации вербальная память ухудшалась, а при правосторонней – несколько улучшалась. Возможность применения локальной ТКМП для лечения депрессий обсуждалась в предшествующих работах (Липпольд, 1971). Поиск в этом направлении продолжается (Nitsche, 2002).

В последнее время показано влияние ТКМП лобной коры на изменение мышечного тонуса (Ломарев, 1996; Иришина и др., 2001; Nitsche et al., 2000) и функции памяти (Boggio et al., 2006) у больных паркинсонизмом, улучшение функции равновесия при поляризации вестибулярного аппарата (Krizkova, Hlavacka, 1994), изменение психофизиологических характеристик восприятия при ТКМП лобной и зрительной проекций головного мозга (Корсаков, 1986), улучшение функций внимания и поведения у детей и подростков с синдромом гиперактивности при ТКМП лобной коры субдоминантного полушария (Кропотов и др., 2001; 2002), ускорение психомоторного развития у детей с перинатальным поражением ЦНС и судорожными состояниями (Пинчук, 1997; 2007; Шелякин и др., 2000; Илюхина, 2001).

Был также предпринят ряд успешных попыток лечения с помощью ТКМП отдельных соматических синдромов, в частности, ревматоидного происхождения (Fregni et al., 2006), гинекологических заболеваний (Кустаров и др., 2001), а также болевых синдромов (Fregni et al., 2006). Большой клинический интерес представляют работы, посвященные эффектам ТКМП моторных зон, особенно при реабилитации пациентов с соответствующими поражениями (Nitsche et al., 2005; Шелякин, Пономаренко, 2006), а также применению катодной поляризации в расчете на ее тормозной эффект (Nitsche et al., 2003).

Таким образом на сегодняшний день возможность применения ТКМП в качестве лечебного воздействия при функциональных и органических нарушениях деятельности мозга достаточно обоснована как теоретически, так и экспериментально.

Особого внимания заслуживает тот факт, что эффекты микрополяризации имеют в принципе системный характер, превращая поляризуемую структуру в своего рода активный фокус, который вовлекает в сочетанную деятельность дистантные структуры. Иначе говоря, формируется доминанта, в данном случае – поляризационная, и именно как «констелляция нервных центров» по А. А. Ухтомскому, которая приводит к качественной перестройке общего функционального состояния мозга и обеспечивает в итоге клинический эффект (Русинова, 1992; 1993).

1.2.1. ТКМП при очаговых поражениях головного мозга

Очаговые поражения головного мозга травматической и сосудистой природы характеризуются рядом общих признаков: нарушением локального и системного мозгового кровообращения, локальным и диффузным отеком головного мозга, наличием гематомы либо центра некроза, а также переходной (перифокальной) зоны. Нейроны в этой зоне находятся в состоянии парабиоза, и их гибель со временем может обусловить существенное расширение зоны некроза. Расширение первоначальных границ очага может также происходить вследствие вторично возникающих нарушений церебрального кровообращения и гипоксии, что значительно усиливает некротические процессы (Сировский и др., 1991; Зотов и др., 1996). В очаге деструкции и окружающей его сохранной ткани выявлено отсутствие активности окислительных ферментов, что является причиной последующей морфологической гибели мозговой ткани, окружающей очаг деструкции (Мохова, 1978). Кроме того, доказано наличие аутоиммунных реакций в разрушенных тканях мозга (Ганнушкина, 1974). Развитие гипоксических, нейродистрофических и аутоиммунных изменений способствует нарастанию локального и общего отека мозга.

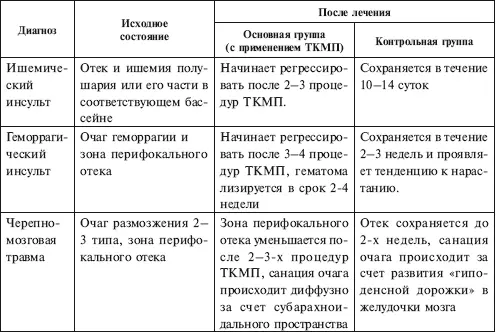

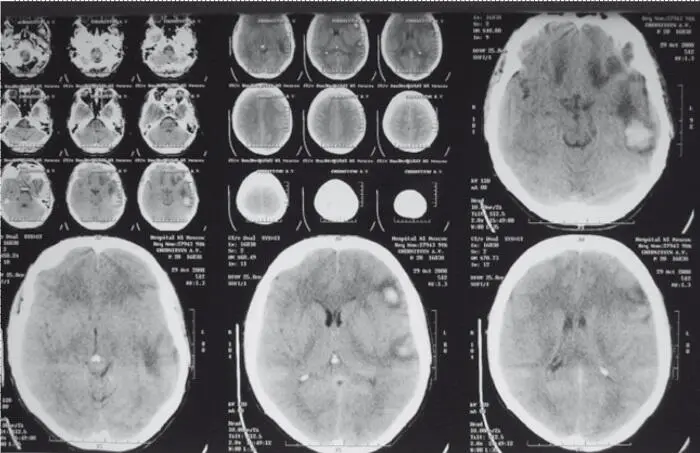

Обратимый характер могут носить отдельные органические изменения прежде всего в перифокальной зоне, что обусловило первые попытки применить ТКМП при острых очаговых поражениях головного мозга. Было показано, что под влиянием ТКМП разрешение перифокального отека не только ускоряется в несколько раз, но и происходит по совершенно иному механизму – путем прямой тканевой резорбции, без образования гиподенсной «дорожки», ведущей в ликворные пространства (Шелякин, Пономаренко, 2006) (табл. 1).

Повышение нейрональной активности в перифокальной зоне, вызывая, в свою очередь, цепочку закономерных физиологических реакций, приводит в конечном счете к восстановлению важнейших морфологических и функциональных характеристик головного мозга, что сопровождается убедительным клиническим эффектом. Ускорение регресса общемозговой и очаговой неврологической симптоматики подтвердилось соответствующей нейровизуализационной и ЭЭГ-динамикой (Тюлькин и др., 2001, 2008; Горелик, 2008, 2009; Бухарцев и др., 2008; Горелик и др., 2008, 2009, 2010).

Таблица 1

Динамика результатов нейровизуализационного обследования больных основной и контрольной групп

В частности, было показано, что у больных с острыми очаговыми поражениями головного мозга травматического и сосудистого генеза при дополнительной терапии с помощью ТКМП регресс общемозговой симптоматики ускоряется почти в 3 раза, в 1,3–1,9 раза снижается необходимость хирургического вмешательства, существенно сокращается срок пребывания в стационаре. Необходимо отметить, что у данной группы больных значительно снижается угроза отдаленных последствий и осложнений.

А

Б

Рис. 1. Больной 47 лет с черепно-мозговой травмой (очаги ушиба второго рода, стрелки) исходно (А) и через 14 суток (Б) на фоне ежедневных процедур ТКМП

Углубленное нейрофизиологическое исследование, направленное на изучение пространственного распределения ЭЭГ, показало, что ТКМП облегчает работу базовых механизмов обеспечения компенсаторно-восстановительной деятельности, важную роль в организации которой играют главные ассоциативные корковые зоны (Горелик, 2008, Горелик и др., 2008, 2009).

1.2.2. ТКМП в коррекционном процессе при нарушениях психического развития у детей

В процессе обучения детей регулярно возникают ситуации, когда традиционные методы логотерапии, психологические методы развивающего обучения (Семенович, 2007; Ахутина, Пылаева, 2008) не приносят ожидаемых результатов в ожидаемые сроки. Это приводит к постепенному увеличению расхождений между возрастной нормой ВПФ и актуальным уровнем их развития у отстающего ребенка. Данная проблема заставляет медиков, нейрофизиологов, психологов и педагогов искать пути интенсификации коррекционного процесса. И если возможности психологов и педагогов на этапе обучения качественно выше, то на этапе поиска возможностей ускорения развития нервной системы данное преимущество на стороне клинико-физиологических разработок (фармакотерапии, физиотерапии и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: