Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности

- Название:Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-395-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности краткое содержание

Проанализировав существующие модели и подходы к типологизации психического развития, авторы предлагают современную трехкомпонентную модель анализа, на основе которой строится новая типология. В книге приведена подробная характеристика выделяемых типов отклоняющегося развития, описана процедура диагностики, которая позволяет определить характер отклонений, спрогнозировать дальнейшее развитие ребенка, грамотно простроить коррекционную работу, выбрать оптимальный для ребенка образовательный маршрут.

Книга адресована в первую очередь психологам-практикам, работающим в области специальной и клинической психологии детства, специалистам психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся развитием в образовательных системах. Кроме того, она будет интересна педагогам и клиницистам, в том числе неврологам, психиатрам, педиатрам, другим специалистам здравоохранения.

Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее использование в практической деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из этого следует, что одной из первостепенных задач является определение критериев оптимальных образовательных воздействий (как количественно, так и качественно), а также критериев перехода состояния ребенка (при увеличении силы, сложности и объема образовательных воздействий) в пограничную с дизадаптивным состоянием зону (показателя «преддизадаптационного» состояния ребенка). Это дает возможность сделать еще один шаг на пути к представлениям о личной, индивидуальной норме. Все это теснейшим образом связано с понятием и определением цены деятельности ребенка по присвоению образовательных воздействий. Такое пограничное состояние ребенка традиционно описывается как принадлежность к группе риска по конкретному показателю (школьная или социальная дизадаптация, девиантное или делинквентное, в том числе суицидальное, поведение, аффективно-эмоциональная дизадаптация и т. п.).

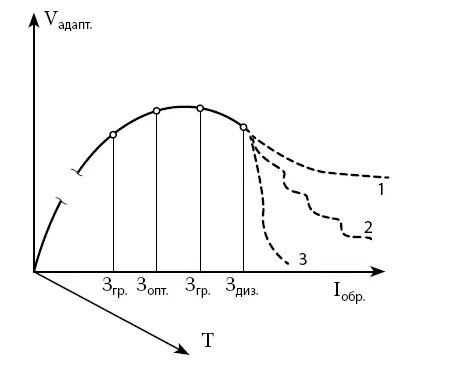

Для точной оценки состояния необходимо определить критерии и характеристики (соматические, психологические, психопатологические, социальные) перехода ребенка в состояние дизадаптации. Графическое представление возможных изменений состояния ребенка в динамике: оптимально-адаптивное – пограничное – дизадаптивное представлено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Адаптационные возможности ребенка при различных образовательных воздействиях

Ось Х (I обр.) – интегральный показатель силы, сложности и объема обра зовательных воздействий. Ось У (V адапт.) – успешность амплификации ребенком образовательных воздействий в плане позитивного развития (в условных единицах). Ось Z (Т) – время, в течение которого происходит воздействие образовательной информации на ребенка.

Зопт. – является зоной оптимальных нагрузок, когда соотношение нагрузок и возможностей способствует максимальному раскрытию личностного потенциала ребенка и его амплификационных возможностей.

Згр. – зона пограничных нагрузок, зона риска по дизадаптивному состоянию, определяется в зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка, определяемых в первую очередь его психофизиологическими особенностями.

Здиз. – зона дизадаптивного состояния. Пунктирные линии показывают возможный (условный) спектр характера протекания дизадаптивного состояния при дальнейшем увеличении образовательных воздействий.

Кривая достаточно условна и определяет исключительно качественный характер состояния ребенка. Упрощением является отсутствие учета особенностей организации образовательных воздействий, которые имплицитно присутствуют в понятии «увеличение силы воздействия». В данном случае также был «застабилизирован» такой показатель, как «условия образовательных воздействий». Условность «кривой адаптации» распространяется и на характер соотношения успешности усвоения и объема воздействий при количественных показателях воздействий значительно меньших, чем оптимальные для данного ребенка.

В данном случае нас интересует не столько «уход» ребенка в дизадаптационное состояние, который будет происходить индивидуально-специфическими путями (показано на рис. 1.1. пунктирными стрелками), сколько представления об индивидуальной «нормативности» психического развития ребенка при его взаимодействии с окружающей, прежде всего образовательной средой.

Очевидно, что СПН будет разным не только в ситуации, приведенной в определении, – к ребенку предъявляются изменяющиеся требования на протяжении всего периода детства и, следовательно, по тем или иным причинам «выход» за его пределы может произойти в любом его диапазоне.

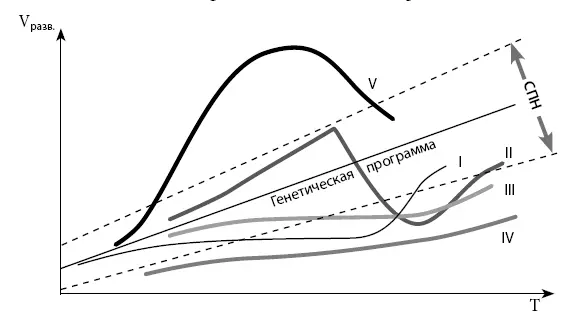

Анализируя представления об условно нормативном развитии, можно представить его в виде некоего коридора, границы которого очерчены действующим в конкретном месте и времени социальнопсихологическим нормативом, определяемым, в свою очередь, образовательной, социокультурной, этнической и т. п. ситуациями (рис. 1.2). А отклоняющееся развитие в этом случае определяется как траектория, выходящая за пределы этого коридора.

Очевидно, что подобные границы не есть нечто определенным образом заданное и постоянное, но всего лишь умозрительная конструкция в сознании специалистов, обеспечивающих сопровождение ребенка в образовательной среде, в том числе и учителей.

Отсюда вытекает важная особенность такой системы анализа: изменится образовательная ситуация (например, образовательное учреждение перейдет на иную, более сложную программу, придет другой учитель и т. п.) и граница, в большой степени условная, «отодвинется» в ту или иную сторону. В ситуации, когда ребенок «балансирует» в граничной области (в определении психолога это обозначается как «психическое развитие ребенка находится на нижней границе возрастной нормы», хотя в данном случае эта норма не совсем возрастная, а скорее «субъективно переложенная» специалистом на возраст ребенка) подобные даже минимальные подвижки могут привести к квалификации состояния ребенка как «трудности в обучении» и даже «отклонения в развитии». Когда наблюдается значительный выход за пределы коридора условно-нормативного развития, никакие мелкие подвижки границ СПН не имеют серьезного значения, и ребенок остается в категории отклоняющегося развития.

Рис. 1.2. Графическое представление условно-нормативного развития в «границах» социально-психологического норматива Приведены аттракторы различных вариантов отклоняющегося психического развития (см. главу 7): I. Задержанное развитие; II. Поврежденное развитие (с благоприятным прогнозом); III. Парциальное недоразвитие (обобщенное представление); IV. Тотальное недоразвитие; V. Вариант искаженного развития (преимущественно когнитивной сферы). V разв.– объем развития, Т – время

При этой модели анализа интересным для обсуждения являются два вопроса. Во-первых, важно оценить, по какой траектории в динамике отклоняется его психическое развитие. Во-вторых – как можно охарактеризовать траекторию, выходящую за «верхнюю» границу СПН?

На рисунке 1.2 показаны различные возможные траектории (в современном методологическом тезаурусе – аттракторы – см. раздел 3.6) психического развития ребенка по отношению к условно-нормативному коридору социально-психологических требований. Каждая из них дает вид (вариант) отклоняющегося развития. Фактически на рисунке 1.2 наглядно представлен качественный характер большинства типологических групп отклоняющегося развития, описание которых представлено в главе 7.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: