Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Название:Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-396-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Семаго - Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие краткое содержание

Книга адресована специалистам образования, педагогам-психологам, дефектологам, логопедам, социальным работникам общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, специалистам психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся развитием в системе социальной защиты и здравоохранения. Кроме того, она будет интересна неврологам, психиатрам, педиатрам, другим работникам здравоохранения.

Типология отклоняющегося развития. Недостаточное развитие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Также мы считаем нужным развести понятия «когнитивная сфера» и «познавательная деятельность». Если когнитивную, познавательную сферу можно рассматривать как систему когниций, познавательных процессов (память, внимание, восприятие и т. п.), то в понятие «познавательная деятельность» обязательно должен быть включен процесс регуляции, без которого никакая деятельность не может существовать.

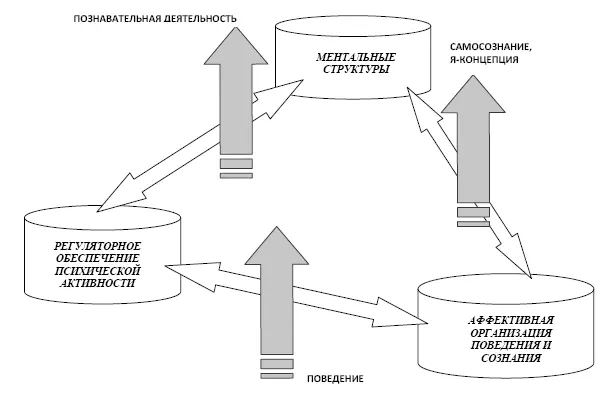

Подобное обоснование – это некое упрощение, схематизация, как, впрочем, и любая модель есть упрощение жизни, которую она описывает. Но в практике диагностической и коррекционно-развивающей деятельности оно вполне адекватно. В основе всех наблюдаемых феноменов находится триада компонентов базовой структурной организации психического. Рассматривая эту триаду как взаимосвязанную и синхронно формирующуюся структуру, можно представить ее в виде треугольника, стороны которого демонстрируют триединую взаимосвязь произвольной регуляции, пространственных представлений и аффективной организации (рис. 1.2).

Подобные взаимосвязи (стороны треугольника) определяют отдельные области психического , в которых каждые две базовые составляющие можно рассматривать в качестве основных компонентов (при обязательном вспомогательном включении третьего).

Анализ психического развития ребенка с точки зрения особенностей произвольной регуляции психической активности, произвольных форм деятельности и сформированности пространственно-временных репрезентаций (как основы когнитивной сферы) дает возможность оценить уровень сформированности познавательной деятельностив целом. При этом необходимо включать в познавательную деятельность и систему аффективной организации как ее чувственной ткани и мотивационного компонента. Но произвольную регуляцию и пространственные представления все же следует рассматривать как приоритетные.

Рис. 1.2. Треугольник взаимодействия компонентов базовой структурной организации психического, определяющих состояние регуляторноволевой, когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер и их взаимодействия в структуре познавательной деятельности, поведения и самосознания

Оценка сформированности произвольной регуляции вкупе с аффективной организацией дает нам возможность проанализировать поведениеребенка, которое может протекать только во времени и пространстве и имеет определенный уровень когнитивной проработки.

Аффективная организация во взаимосвязи с пространственновременными репрезентациями дают возможность оценить сформированность Я-концепции, самосознанияребенка [5] Это выглядящее как парадоксальное для психологии сочетание компонентов убедительно подтверждается исследованиями Л.С. Назаровой (Симферопольский госуниверситет), работающей с детьми с тяжелейшими комплексными нарушениями в развитии, а также экспериментами по сенсорной депривации, которые проводились в Институте медико-биологических проблем МЗ СССР, и коррекционной деятельностью современных специалистов-кинезиотерапевтов.

. Эти составляющие личностного развития, субъекта деятельности теснейшим образом связаны с телесностью и не могут формироваться без регуляторного компонента.

Подобное видение роли этих компонентов в развитии ребенка оказалось эффективным и позволило снизить вероятность диагностических ошибок в ситуации дифференциальной диагностики различных вариантов отклоняющегося развития.

В целом включение представления о базовой структурной организации психического в практику педагога-психолога позволяет, опираясь на выявленный профиль сформированности уровней каждой из них, не только понять механизмы наблюдаемых феноменов, но и осуществить синдромальный психологический анализ, отнести развитие конкретного ребенка к тому или иному типологическому варианту.

Саму же оценку сформированности этих структур, проявляющихся в соответствующих феноменологических образованиях [6] Разработана батарея психодиагностических методик и приемов обследования, ориентированная на оценку каждого из уровней (и подуровней) каждого из трех базовых компонентов (см. Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2005, Семаго М.М., Семаго Н.Я., 2011).

, можно рассматривать в качестве одного из ключевых моментов психологического обследования. Мы придаем этой оценке особую важность, поскольку понимание структуры и специфики сформированности этих компонентов психического развития не только лежит в основе постановки психологического диагноза, но и позволяет осуществить прогноз дальнейшего развития, определить пути адекватной коррекционно-развивающей работы всех специалистов, включенных в работу с ребенком.

Предлагаемая модель анализа – всего лишь объяснительная. На практике мы можем увидеть и оценить лишь феноменологические проявления особенностей психического развития ребенка. Мы можем выяснить представления нейрофизиолога, педиатра, невролога или психиатра о нейробиологической организации ребенка, можем услышать доказательства нейропсихолога о существовании пространственно-функциональной организации мозговых систем, в определенной степени подтвержденное данными компьютерной томографии и ЭЭГ. Но психолог образования может увидеть лишь отражение этой организации в виде профиля латеральных предпочтений.

Оценка базовых структур психического развития также может быть проведена исключительно через наблюдаемую деятельность ребенка (познавательную, поведенческую, проявления эмоций, отношения и т. п.). Сами же структуры существуют лишь в виде доказательного объяснения. Таким образом, базовая структурная организация психического развития оказывается как бы встроенной, «вложенной» в лежащую на поверхности феноменологию.

Предлагаемая модель позволяет определить критерии разграничения условно-нормативного развития и развития отклоняющегося. Но прежде чем привести эти критерии необходимо дать определение понятию «отклоняющееся развитие».

На наш взгляд, именно это понятие одновременно отражает и качественно-количественные, и статико-динамические характеристики состояния ребенка. Аналогичные понятия (отклонения в развитии, особые состояния, проблемные дети и т. п.) не отражают динамический аспект развития, а констатируют некий набор показателей, характеризующих различные типы развития в конкретный момент времени, в отдельный возрастной период.

Использование понятия «отклоняющееся развитие» требует учета того, «что отклоняется» и от «чего отклоняется» – то есть соотнесения с показателями условно-нормативного развития, следовательно, должно быть определено и понятие «нормативное». Но это является камнем преткновения психологической диагностики. Вообще использование понятия «норма» по отношению к развивающемуся ребенку подвергается большому сомнению. Как справедливо отмечал К.М. Гуревич (Психологическая диагностика, 2000), проблема нормативности диагностики развития далека от своего разрешения и смыкается с проблемой нормативности психического развития в разные возрастные периоды, а она очень сложна и мало разработана. Само понятие «норма» должно быть соотнесено с теми требованиями, которые предъявляет к ребенку социум.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: