Людмила Петрановская - Большая книга про вас и вашего ребенка

- Название:Большая книга про вас и вашего ребенка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100800-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Петрановская - Большая книга про вас и вашего ребенка краткое содержание

Нередко, став взрослыми, мы забываем, что некогда и сами были детьми. В первой части книги, основываясь на научной теории привязанности, Людмила Петрановская легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость?» и «Как наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность?» Вы сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», «вредным характером».

Во второй части книги Людмила расскажет о том, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно выходить из них. Вы сможете понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь.

Большая книга про вас и вашего ребенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Им потом расхлебывать последствия.

Чувство вины и несостоятельности, которое прочно укоренится в ее душе и обернется или гиперопекой и тревожностью, или защитной привычкой отстраняться от боли ребенка: «сам разберись, не маленький», «не драматизируй, это пустяки».

Отчаяние, которое накроет его, когда он так и не докричится и заснет в изнеможении. Раз накроет, два, десять, а потом это отчаяние обживется внутри, да и останется с ним навсегда, накрывая в моменты жизненных трудностей невесть откуда взявшимся иррациональным убеждением, что «все бесполезно, никто не поможет, я обречен».

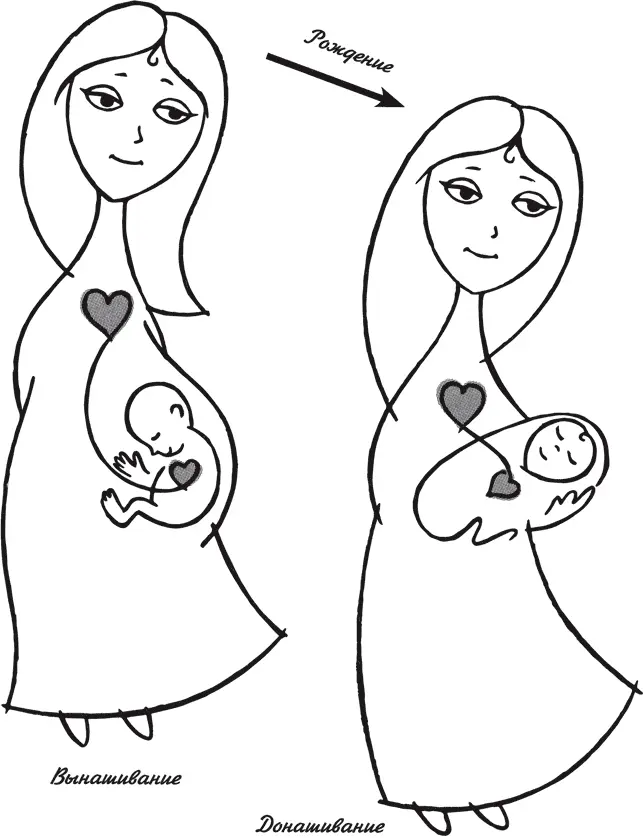

Здесь и далее на схемах мы рисуем маму, но имеем в виду любого значимого для ребенка взрослого, который заботится о нем: маму, папу, дедушку, бабушку и даже старшего брата или сестру. Или их всех вместе.

Нашим предкам довольно странной показалась бы идея положить ребенка одного в нечто вроде деревянной клетки и уйти. Как можно оставить такого беспомощного детеныша в одиночестве? Да, мы живем не в пещере и даже не в избе, младенца из прекрасной детской, в которой все подобрано по стилю и цвету, не утащит в лес дикий зверь и не загрызут крысы. Но он-то этого не знает! Его инстинкт, за миллионы лет выращенный эволюцией ради его безопасности, говорит одно: либо ты рядом со своим взрослым, либо пиши пропало. Инстинкт матери, который теми же миллионами лет подогнан к инстинкту ребенка, как две сложнейшие детали одного механизма, твердит то же самое: не оставляй его, не позволяй ему долго кричать, это опасно для него и для тебя. Саблезубый тигр придет на крик и скушает вас обоих. Крик ребенка вызывает у взрослого непереносимый стресс, и вот этот-то стресс, цель которого – заставить действовать, срочно что-то предпринять, чтобы крик прекратился, – наша культура заставляет оттормаживать, гасить в себе усилием воли.

Ужасно грустно это все, ужасно всех жаль. И хорошо, что эти выморочные представления о том, что ребенка можно «избаловать», «испортить», просто давая ему необходимое, сегодня уходят в прошлое. Хочется надеяться, что даже в годы самых строгих запретов в большинстве случаев природа брала свое, и молодые мамы потихоньку их нарушали, и прижимали к себе детей, и кормили «не по часам», и целовали, несмотря на «риск занести инфекцию».

Когда появился на свет мой сын, мало кто слышал о слингах, а верхом прогрессивности в доступной литературе по воспитанию детей была знаменитая книга Бенджамина Спока, где среди прочего, часто вполне разумного, было вот это самое «покричит и привыкнет». Так вышло, что через три недели после родов я осталась с ребенком дома одна: у мамы кончился отпуск и она уехала, а муж угодил в больницу. Была самая середина зимы, темно и холодно.

Но, как ни странно, я вспоминаю это время как прекрасное. Мне не хотелось спускать ребенка с рук – и я не спускала. Просто держала все время и все. Мы спали вместе, ели вместе, читали, ходили за хлебом, замачивали пеленки и варили суп. Иногда посещали мысли: может, не стоит с ребенком у плиты-то стоять, мало ли. Но я просто не могла его положить. Его место было возле меня, так, чтобы нюхать, целовать, трогать, что-то говорить ему – столько, сколько хочется, то есть почти постоянно. Это было так естественно.

А может быть, в те неласковые годы «режима» и «неприучения к рукам» на помощь молодым матерям приходили их собственные бабушки, чьи представления о выращивании детей счастливо сложились в доиндустриальную эпоху. Эти бабушки – а иногда и дедушки – брали несчастного орущего младенца на руки, прижимали к себе покрепче, и начинали расхаживать с ним по комнате, потряхивая, покачивая, затягивали бесконечные «аа-аа-аа-а» или «шшш», и маленький страдалец наконец успокаивался и затихал.

Когда дочери исполнился месяц, к нам прилетела – за три тысячи километров – моя бабушка, посмотреть на правнучку. И однажды днем ребенок что-то очень раскричался, кормили-качали – ну, ничего не помогает. И вот тут на сцену вышел настоящий мастер.

Бабушка детку взяла покрепче и начала укачивать, вверх-вниз, энергично, и песню петь, ту самую, которую я с детства помню, ее собственного сочинения, а может, еще ее мамы: «Ты моя роднулечка, ты моя курулечка, а бай-бай, а бай-бай, мою деточку качай» – и так много раз с вариациями. Каждый звук, каждую интонацию помню и сейчас.

Мы к тому времени уже, конечно, устали от ночных пробуждений и всей обычной круговерти с новорожденным, спать хотелось постоянно. И вот дочь начала затихать – дай, думаю, и я пока прилягу, хоть немного подремать.

А бабушка все поет.

Через пять минут пришел муж, тоже рядом лег и мгновенно уснул.

Потом появился сын, ему было почти десять, и вообще-то он днем никогда не спал. Но тут он решительно залез между нами – и затих. Сопротивляться невозможно было этому «а бай-бай, а бай-бай…» Все спали до вечера, выспались до глубины души.

Это одно из самых счастливых воспоминаний в моей жизни, как мы спим все, вповалку, а над нами бабушкин голос, которому так сладко отдаваться во власть, доверяться полностью и каждой клеточкой чувствовать покой и защищенность. Древняя магия донашивания.

Смысл донашивания прост и понятен, если только вспомнить, что ребенок еще не вполне родился: нужно дать ему снова побыть в условиях, похожих на привычные, на его жизнь в матке, ведь другой он пока не знает. Тесно, со всех сторон, охватить мягким и теплым (руками, пеленками), качать, как покачивается живот женщины при любом движении, отгородить от мира коконом монотонных, но довольно громких звуков, как это было в животе у мамы, когда прямо над ухом стучало сердце, бурлил кишечник, шумела кровь в артериях. Дать немного побыть еще там, в полубытии, доспать, дозреть в тепле и покое. Не выдергивать в одиночество раньше времени, это не прибавит ребенку «самостоятельности», а родителям покоя.

Через насыщение к независимости

Во многих традиционных культурах младенцы весь первый год жизни проводят прижавшись к матери, она держит ребенка на руках, или носит, привязав на спине. Кормит, не отрываясь от дел, спит тоже с ребенком. Если бы опасения про «избалуются, приучится» были верны, их дети должны были бы чуть не до взрослого возраста настаивать на том, чтобы их носили. Однако наблюдения говорят ровно обратное: эти малыши намного более самостоятельны и независимы к двум годам, чем их городские сверстники. Они не склонны ныть, канючить, постоянно дергать мать и «висеть» на ней, они полны радостной любознательности и вовсе не выглядят «избалованными». А дети из современных мегаполисов, которых очень боялись «приучить к рукам», или чьи мамы не могли с ними быть, ненасытно требуют внимания взрослых, капризничают, изматывают родителей своим вечным недовольством и прилипчивостью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Людмила Петрановская - Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1143453/lyudmila-petranovskaya-ditya-dvuh-semej-priemnyj-reb.webp)