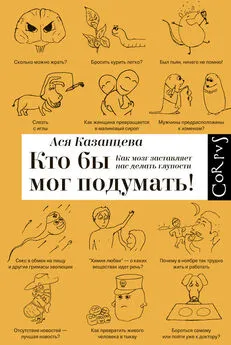

Ася Казанцева - Мозг материален

- Название:Мозг материален

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-114664-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ася Казанцева - Мозг материален краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАЗАНЦЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАЗАНЦЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА.

Ася Казанцева – известный научный журналист, популяризатор науки, лауреат премии “Просветитель” (2014). Ее третья книга посвящена строению и работе мозга, связям нейробиологии и психологии, “описанию разных экспериментов, старинных и современных, которые в совокупности формируют представление о том, что мозг познаваем”. Автор, как всегда, ссылается на серьезные научные источники и в своем фирменном стиле старается донести до широкого круга читателей главные идеи: мозг – “наш главный рабочий инструмент” – материален, изменчив и неоднороден, “и осознание этих его свойств полезно в повседневной жизни”.

Мозг материален - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сегодня зоны Брока и Вернике по‐прежнему занимают большое место в учебных курсах и научно-популярных книгах (потому что они – классный пример локализации функций в мозге), но несколько изменился взгляд на их задачи. Накопленные данные показали, что при повреждении зоны Брока страдает не только речь, но и понимание – особенно в том, что касается различения грамматических конструкций (“мальчик бежит за девочкой”, “девочка бежит за мальчиком” – кто за кем бежит?). А при повреждении зоны Вернике страдает не только понимание, но и речь, особенно в том, что касается подбора правильных слов. Поэтому сегодня скорее принято считать, что зона Брока важна для работы с грамматикой, а зона Вернике – для работы с семантикой, то есть со смыслом, содержанием слов [27] Bates, E. (1994). Modularity, Domain Specificity and the Development of Language. Discussions in Neuroscience , 10 (1/2), 136–149.

, [28] Ardila, A. et al. (2016). How Localized are Language Brain Areas? A Review of Brodmann Areas Involvement in Oral Language. Archives of Clinical Neuropsychology , 31 (1), 112–122.

. При этом (разумеется! конечно!) зоны Брока и Вернике не хранят в себе все нужные слова и грамматические конструкции, а только помогают быстро извлекать эту информацию, распределенную по огромному количеству отделов, и работают в тесном взаимодействии и друг с другом, и со всей остальной корой, и с подкорковыми структурами мозга.

Функциональная магнитно-резонансная томография, например, позволяет составить семантическую карту мозга. То есть не просто посмотреть, какие участки коры задействованы во время восприятия речи, но даже сопоставить картину активности мозга с конкретным смыслом слов: выделить зоны, реагирующие на эмоционально окрашенные слова; на слова, связанные с межличностными отношениями; на слова, связанные с жестокостью; на названия цветов и другие описания визуальных образов; на упоминания чисел и так далее [29] Huth, A. et al. (2016). Natural speech reveals the semantic maps that tile human cerebral cortex. Nature , 532, 453–458.

. Обнаруживаются две удивительные вещи. Во-первых, структура семантической карты, то есть соответствие между активностью мозга и значением слов, очень похожа у разных испытуемых, по крайней мере говорящих на одном языке и воспитанных в одной и той же культуре. Во-вторых, в восприятие речи вовлечена буквально вся кора, огромное количество участков и в правом, и в левом полушарии. Так что когда я или какой-нибудь другой популяризатор рассказывает вам, что для понимания речи нужна зона Вернике, – в принципе это правда. Но с одной оговоркой: помимо зоны Вернике, нужно еще примерно все остальное.

Все отрезать и посмотреть, что будет

На протяжении большей части XX века ученые были вынуждены обходиться без магнитно-резонансной томографии (за неимением таковой), так что исследовать мозг часто приходилось с помощью скальпеля. Если у вас есть пациент, которому вы не можете помочь, то можно, по крайней мере, разрушить ему большой кусок мозга и посмотреть, что получится.

Сегодня это кажется чудовищным, но нужно понимать контекст. В 1937 году в США было более 450 тысяч пациентов, заключенных в сумасшедших домах; половина из них проживала там более пяти лет [30] Faria, M. A. (2013). Violence, mental illness, and the brain – A brief history of psychosurgery: Part 1 – From trephination to lobotomy. Surgical Neurology International , 4 (49).

. Многие проявляли неконтролируемую агрессию и были опасны для окружающих, а медицина того времени не могла предложить ничего, кроме смирительных рубашек и запертых камер. Никаких антипсихотических лекарств не было: аминазин изобрели в 1953 году, галоперидол – в 1967‐м. Зато уже к середине тридцатых накопились результаты экспериментов на собаках и обезьянах, показывающие, что повреждение лобной доли делает их менее агрессивными, более спокойными и склонными к сотрудничеству с человеком. Ознакомившись с этими данными, португальский невролог (а еще бывший министр иностранных дел и вообще довольно разносторонний человек) Эгаш Мониш и его коллега Алмейда Лима не откладывая в долгий ящик начали проводить опыты над неизлечимыми пациентами психиатрических клиник. Сначала они повреждали лобную долю с помощью инъекций спирта, потом придумали инструмент для разрушения проводящих путей между лобной долей и остальным мозгом. Результаты очень вдохновили Мониша: его пациенты становились спокойными, конформными и послушными. В одной из ранних публикаций в качестве свидетельства выздоровления приводится история о том, как пациент после операции согласился сказать жене, куда он спрятал свои деньги, и их благополучно удалось найти и положить на депозит [31] Moniz, E. (1937). Prefrontal leucotomy in the treatment of mental disorders. The American Journal of Psychiatry , 93, 1379–1385.

. “Факты говорят сами за себя, – триумфально заключает Мониш. – Префронтальная лейкотомия – простая операция и всегда безопасная”.

Опыт Мониша с энтузиазмом переняли его американские коллеги – Уолтер Фримен и Джеймс Уоттс. В 1942 году они публикуют отчет о 136 проведенных операциях [32] Freeman, W. & Watts, J. (1942). Prefrontal lobotomy: the surgical relief of mental pain. Bulletin of the New York Academy of Medicine , 18 (12), 794–812.

(пациенты страдали от шизофрении, депрессии и разнообразных форм напряжения, невроза и психоза, которые затруднительно соотнести со строгой терминологией современных классификаций). Из этих людей 27 смогли вернуться к обычной работе, 16 начали подрабатывать или учиться, 39 смогли заниматься домашним хозяйством, 30 не были пристроены ни к какому делу, но, по крайней мере, тоже вернулись жить домой, 13 остались в клинике и 11 умерли в ходе операции или через некоторое время после нее. По тем временам это рассматривалось как хорошее достижение – потому что в противном случае в клинике остались бы они все.

Фримен и Уоттс признают, что личность человека меняется по сравнению с тем, какой она была до заболевания. Люди обычно становятся более ленивыми; говорят все, что взбредет в голову, без учета социального контекста; их эмоциональные реакции бурные, но неглубокие и недолговечные; нет задумчивой меланхолии, болезненных чувств, мрачного молчания. “С этими пациентами можно обращаться как с детьми, демонстрируя им эмоциональные реакции в ответ на их нежелательное поведение”, – советуют авторы. Они переименовывают операцию из лейкотомии в лоботомию (от греческого Λοβός – “доля”; созвучие со лбом тут случайное), разрабатывают технологию проведения операции через глазницу, без необходимости вскрытия черепа, и оборудуют “лоботомобиль” – фургон для операций, на котором Фримен объезжает 23 штата и выполняет 3449 лоботомий по цене 25 долларов за штуку. 19 из них были проведены несовершеннолетним, самому младшему пациенту было четыре года [33] Walker, C., Hart A., Hanna P. (2017). Introduction: Conceptualising mental health in the twenty-first century. In: Building a New Community Psychology of Mental Health . Palgrave Macmillan, London.

.

Интервал:

Закладка: