Коллектив авторов - Современная психология мотивации (сборник)

- Название:Современная психология мотивации (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент НПФ «Смысл»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-89357-134-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Современная психология мотивации (сборник) краткое содержание

Адресуется психологам.

Современная психология мотивации (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самоэффективность как личностный конструкт имеет следующие особенности. Во-первых, она представляет собой суждения относительно способностей субъекта выполнить некоторую деятельность (справиться с определенными задачами), а не личностную черту. Субъект судит о своих способностях соответствовать определенным требованиям задачи, а не о том, что он собой представляет вообще или думает о себе в целом. Например, школьника спрашивают «Ты можешь решить этот тип математических задач?».

Во-вторых, представления о самоэффективности – это частная, специфическая, а не глобальная характеристика индивида. У человека существует множество самоэффективностей, которые связаны с различными содержательными областями. Например, представления о самоэффективности по математике могут отличаться от представлений о самоэффективности для сочинения или художественного творчества. (В рамках математики также могут различаться представления школьника о самоэффективности по геометрии от самоэффективности по алгебре.)

Методики измерения самоэффективности учитывают контекст деятельности. Это связано с тем, что многие факторы могут позитивно или, наоборот, негативно сказываться на деятельности субъекта (проявлении им определенных умений). Например, школьники могут продемонстрировать более низкое чувство эффективности при обучении в соревновательной среде по сравнению со средой, поддерживающей сотрудничество и кооперацию.

Особенность методик, измеряющих самоэффективность, относится к параметру ее силы и состоит в том, что используются критерии мастерства и компетентности, а не нормативные или другие сравнительные критерии. Например, ученик оценивает уровень своей уверенности в том, что он может решить математические задачи различной степени трудности, а не в том, насколько хорошо он ожидает их решить по сравнению с другими ребятами (как это происходит при оценке Я-концепции).

Наконец, в отличие от каузальных атрибуций, являющихся объяснением прошлых событий, представления о самоэффективности являются ожиданиями личного мастерства в решении будущих продуктивных задач. Поэтому самоэффективность измеряется до того, как человек начнет выполнять соответствующую деятельность.

Первые исследования самоэффективности были посвящены неудачам в поведенческой саморегуляции, но затем многочисленные исследования были проведены на материале учебной, профессиональной, спортивной деятельности, а также в области социальных (межличностных) отношений. В контексте учебной деятельности исследовались влияния самоэффективности на учебную мотивацию. Бандура ( Bandura , 1977) предположил, что представления о самоэффективности влияют на такие мотивационные показатели как уровень усилий, настойчивость и выбор задач. Учащиеся с высоким чувством собственной эффективности относительно достижения учебных результатов будут больше и напряженнее работать, более активно участвовать в учебной деятельности и проявлять большую настойчивость при встрече с трудностями, чем те, кто сомневается в своих способностях.

Бандура полагает, что те, кто считает себя «неспособными добиться успеха, более склонны к мысленному представлению неудачного сценария и сосредоточиваются на том, что все будет плохо» ( Bandura , 1989, р. 729). Напротив, люди, верящие в свою способность решить проблему, вероятно, будут настойчивы в достижении целей, несмотря на препятствия, и не будут склонны поддаваться самокритике. Бандура считает, что «те, кто обладает сознанием высокой самоэффективности, мысленно представляют себе удачный сценарий, обеспечивающий позитивные ориентиры для выстраивания поведения, и осознанно репетируют успешные решения потенциальных проблем» ( Там же ).

В последние два десятилетия эти гипотезы были проверены в целом ряде исследований на материале самых разных деятельностей, ориентированных на достижения. Мотивация измерялась с помощью таких показателей как объем проделанной работы, уровень настойчивости при столкновении с трудностями, уровень затраченных усилий (уровень активности) и выбор деятельности. В психолого-педагогических работах по обучению математике было обнаружено, что сознаваемая учеником эффективность позитивно коррелирует с числом решенных математических задач (см. Schunk , 1991; Schunk , Hanson , Cox , 1987).

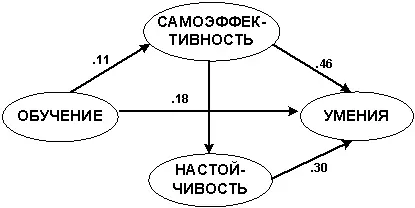

Также значительное число исследований было посвящено изучению влияния представлений о самоэффективности на настойчивость. Например, Д. Шанк ( Scunk , 1981) обнаружил, что использование моделирования и прямого обучения решению математических задач способствовало росту представлений о самоэффективности, настойчивости во время последующей проверки (теста) и приобретению арифметических умений у учеников, плохо успевавших по математике. Путевой анализ показал, что обучение оказывало влияние на формирование математических умений как напрямую, так и косвенно, через представления о самоэффективности. В свою очередь, представления о самоэффективности оказывали влияние на приобретение новых умений непосредственно и косвенно, влияя на настойчивость (см. рис. 2).

Рисунок 2. Путевая модель, показывающая влияние специального обучения самоэффективности и настойчивости на последующие достижения ( Schunk , 1984 – цит. по: Bandura , 1995)

Еще одним показателем мотивации выступал выбор деятельностей. Бандура ( Bandura , 1977) предположил, что люди с высоким чувством самоэффективности будут с большей готовностью браться за сложные (сhallenging) задачи, в то время как люди, сомневающиеся в своих способностях, будут стремиться их избежать. Эта гипотеза проверялась в целом ряде исследований, где предлагался выбор задач различной степени трудности и оценивался внутренний интерес. В исследовании Бандуры и Шанка ( Bandura , Scunk , 1981) изучалось влияние постановки дистальных (дальних) и проксимальных (ближних) целей на усвоение детьми математических знаний в процессе самообучения. Оказалось, что обучение в ситуации постановки ближних целей способствовало росту самоэффективности, а также сказывалось на числе решенных задач и результативности. Впоследствии ученикам была предоставлена возможность продолжить решать задачи на вычитание или же приступить к выполнению другой работы. Оказалось, что чем выше у ребенка чувство самоэффективности, тем больше наблюдался внутренний интерес к деятельности, то есть с тем большей вероятностью школьники продолжали заниматься решением математических задач.

Бандура и его коллеги (см. Bandura , 1997) также показывают, что самоэффективность способствует возникновению и усилению интереса к деятельности. Так, например, в одном исследовании, проведенном Бандурой и Шанком ( Bandura , Schunk , 1981), школьники занимались самостоятельным решением математических задач, ставя перед собой ближние подцели, далекие цели или не ставя никаких целей. Оказалось, что постановка достаточно (в меру) трудных проксимальных подцелей способствует построению стойкого чувства собственной эффективности и развитию интринсивного (внутреннего) интереса к решению математических задач. Напротив, слишком трудные и далекие цели, уменьшающие значимость скромных поступательных шагов, не способствуют формированию ни чувства воспринимаемой эффективности, ни внутреннего интереса к деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: