Сборник статей - Феномен и категория зрелости в психологии

- Название:Феномен и категория зрелости в психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0105-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Феномен и категория зрелости в психологии краткое содержание

Феномен и категория зрелости в психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

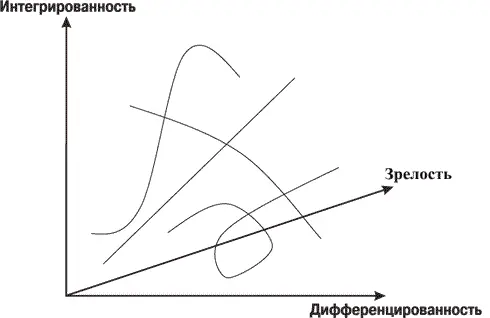

Но нам представляется более правдоподобным, что отношения между дифференциацией и интеграцией являются динамически изменяющимися. Развитие различных систем и их внутренних частей характеризуется различными отношениями между процессами интеграции и дифференциации. Идеальный баланс, при котором каждый шаг в направлении возрастания (убывания) дифференциации сопровождается абсолютно эквивалентным одновременным шагом в направлении возрастания (убывания) интеграции или, наоборот, представляется скорее абстракцией. Разные системы движутся по существенно разным траекториям в пространстве «интегрированность – дифференцированность – зрелость» (рисунок 1).

Рис. 1 Варианты развития различных систем по параметрам динамики интегрированности и дифференцированности (эскиз) (Poddiakov A., 2006)

Соответственно, для описания некоторых систем может быть более адекватным представление о противонаправленной динамике интеграции и дифференциации. Так, С. Д. Пьянкова (2005) в своем исследовании рассматривает когнитивную интегрированность и дифференцированность как «сообщающиеся сосуды»: рост (снижение) интегрированности связан с одновременным снижением (ростом) дифференцированности.

Разнообразие траекторий и неопределенность прогноза их развертывания может возрастать из-за межсистемных взаимодействий (Poddiakov, 2006).

В целом при анализе созревания систем мы исходим из следующего общего положения. Существуют системы, далекие от равновесия интеграции и дифференциации, и эти системы можно грубо подразделить на два типа в соответствии с тем типом развития системы, который преобладает на данном этапе (Поддьяков, 2006).

Развитие систем первого типа идет в основном путем формирования новых нижележащих уровней, подчиняющихся уже имеющимся уровням. Такой путь позволяет осуществлять более совершенное управление с вышележащих уровней и повышает их относительную значимость в системе.

Развитие систем второго типа связано преимущественно с возникновением новых, более высоких уровней, берущих на себя координацию и перестройку функционирования нижележащих уровней. Здесь можно говорить о более важной роли, о доминировании (на данном этапе развития системы) процессов интеграции. Большинство реальных систем развивается в обоих направлениях, однако одно из них может преобладать.

Пока развитие осуществляется преимущественно по пути формирования более высоких уровней, качественно изменяющих структуру управления, можно говорить о ведущей роли процессов интеграции. При этом образования новых уровней вступают во взаимодействия (в том числе конфликтные) и с образованиями предшествующих уровней, и с только возникающими, более новыми уровнями. В норме в результате этого взаимодействия формируется новая целостность, характеризующаяся новым уровнем интегрированности и дифференцированности (Поддьяков, 2006).

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что достигнутая зрелость реальной системы всегда относительна. При возникновении тех или иных новых, более высоких уровней система теряет эту свою зрелость. А по мере преимущественного развития в направлении формирования нижележащих уровней она скорее приобретает зрелость, созревает.

Анализируя психическое развитие в онтогенезе, Н. Н. Поддьяков (1997а, 1997б) считает, что следует говорить не о балансе, а о доминировании процессов интеграции над дифференциацией в дошкольном возрасте. Период дошкольного детства характеризуется появлением важнейших психических новообразований – высших психических функций (речи, мышления, произвольного поведения и т. д.), которые подчиняют себе, регулируют и координируют функционирование и развитие образований более низкого уровня (и психических, и физиологических). Разумеется, при этом идет интенсивная и чрезвычайно важная дифференциация ранее возникших образований предшествующих уровней, однако направления этой дифференциации уже в значительной мере подчиняются возникающим новообразованиям более высокого уровня. Н. Н. Поддьяков выделяет поисково-пробующие формы интеграции . А именно несколько возникающих глобальных диффузных структур могут объединяться в различные комбинации, «нащупывая» ту или иную закономерность, оптимальные варианты структуры, функционирования, развития. Эти интеграционные процессы образуют фронт изменяющихся «горизонтов развития» ребенка по ряду магистральных направлений. Понятие горизонтов развития отличается от зон развития Л. С. Выготского (Поддьяков, 1997б).

Положение о доминировании процессов интеграции над дифференциацией в дошкольном возрасте было позднее подтверждено и на нейропсихологическом уровне (Каданкова, 2000).

Следует подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, уже в работах самого Х. Вернера можно найти некоторые предпосылки рассмотрения интеграции и дифференциации как не вполне сбалансированных (хотя и не противонаправленных) в некоторых важных случаях. Он различал два значения понятия развития: а) развитие как специализация (development as specialization); б) развитие как креация, созидание (development as creation или creative development) (Werner, 2004, p. 19). И писал, что развитие психики ребенка характеризуется «возрастающей централизацией за счет высших функций, упорядочивающих, задающих форму и направление низшим активностям» (Werner, 2004, p. 52–53). Однако созревание Х. Вернер все-таки рассматривал как одновременный рост интеграции и дифференциации, а диффузность психических образований считал недостатком.

В контексте этого общего понимания развития он, например, интерпретировал рост коэффициентов корреляции между психическими функциями от младенческого к детскому возрасту и их последующее снижение к юношескому. С его точки зрения, это последующее снижение означает рост дифференциации при общем возрастании иерархической интеграции. Правда, здесь возникают вопросы и противоречия, вызванные неоднозначностью операционализации понятий «интегрированность» и «дифференцированность». Например, Хейлиген (Heylighen, 1999) рассматривает интеграцию как рост числа и силы связей. С этой точки зрения, падение числа значимых корреляций может означать только снижение, а никак не рост интегрированности в отличие от интерпретации Х. Вернера. Примером может служить ∩-образная динамика коэффициентов корреляции психических функций при патологии – она может означать падение интеграции и движение всех связей к распаду. Вероятно, Х. Вернеру следовало уточнить, в каком именно дипазоне ∩-образная динамика может быть вполне однозначно интерпретирована тем или иным образом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: