Ольга Гулевич - Социальная психология справедливости

- Название:Социальная психология справедливости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0221-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Гулевич - Социальная психология справедливости краткое содержание

Книга будет интересна широкому кругу специалистов в области общения и социально-политических процессов: психологам, социологам, политологам, экономистам, культурологам.

Социальная психология справедливости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

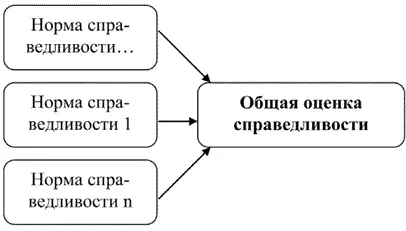

1. Общая оценка справедливости взаимодействия складывается из соблюдения всех четырех компонентов (Гулевич, 2007 г, д; Colquitt, 2001; Colquitt et al., 2001). Это означает, что, вынося суждение о справедливости общения, люди обращают внимание как на процесс взаимодействия, так и на характер распределения ресурсов. Они анализируют, как происходит сбор и обработка сведений об интересах и позициях заинтересованных сторон (процедурная справедливость), как их информируют о процессе принятия решения (информационная справедливость), насколько вежливо с ними обращаются (межличностная справедливость), каким образом распределяют вознаграждение (дистрибутивная справедливость).

Общая оценка справедливости взаимодействия, в свою очередь, определяет состояние и поведение его участников. Как следствие, одновременное соблюдение или нарушение нескольких норм оказывает большее влияние на участников, чем соблюдение или нарушение какой-либо одной из них (Cropanzano, Slaughter, Bachiochi, 2005; Taylor et al., 1987).

2. Однако разные компоненты справедливости вносят разный вклад в общую оценку взаимодействия. Например, метаанализ нескольких сотен исследований, проведенных в организации, показал, что право голоса объясняет 26 % различий в оценке справедливости процесса; однообразие, нейтрализация предубеждений, точность и полнота информации, коррекция и этичность – 21 % различий; межличностная и информационная справедливость – еще 6 % (Colquitt et al., 2001).

3. Влияние каждого компонента наиболее ярко проявляется при отсутствии других. Например, дистрибутивная справедливость оказывает наибольшее влияние при отсутствии процедурной и межличностной (Cropanzano, Slaughter, Bachiochi, 2005; Skarlicki, Folger, 1997); процедурная (Chen et al., 2010; Rahim, Magner, Shapiro, 2000) – в отсутствии дистрибутивной; межличностная – в отсутствии процедурной (Cropanzano, Slaughter, Bachiochi, 2005) и дистрибутивной (Loi, Yang, Diefendorff, 2009); информационная – при отсутствии процедурной (Loi, Yang, Diefendorff, 2009).

4. Когда человек не обладает информацией о соблюдении или нарушении всех компонентов справедливости, полученные сведения компенсируют недостающие. Как следствие, важность каждого компонента зависит от наличия информации о другом. Например, участники взаимодействия придают большее значение дистрибутивной справедливости, если не знают об особенностях процедуры или считают ее несправедливой (Brockner, Wiesenfeld, 1996; Skarlicki, Folger, 1997). В то же время они обращают внимание на справедливость процесса, когда у них нет информации о дистрибутивной (Van den Bos et al., 1997). В этом случае они принимают тот результат, который был получен при использовании справедливой процедуры (Van den Bos et al., 1997). Таким образом, разные компоненты дополняют друг друга.

Источник информации о соблюдении норм справедливости

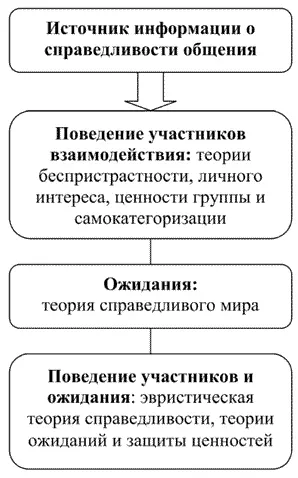

Сформулировав четырехкомпонентное представление о структуре справедливости, исследователи дали ответ на вопрос о критериях оценки взаимодействия. Но откуда люди берут информацию о соблюдении или нарушении соответствующих норм? К настоящему времени сформулировано три различных ответа на этот вопрос (рисунок 4).

Наиболее распространенная в настоящее время позиция гласит, что, оценивая справедливость взаимодействия, люди наблюдают за поведением его участников. Сопоставляя их действия с содержанием норм справедливости, они выносят общее суждение о характере общения (Ambrose, Schminke, 2009). Эта позиция отражена в большинстве психологических теорий справедливости – беспристрастности, личного интереса, ценности группы и самокатегоризации (рисунок 5).

Подобное заключение может быть сделано автоматически или в результате тщательного анализа доступной информации. Современные исследования показывают, что в ряде случаев именно автоматические суждения, вынесенные в условиях когнитивной нагрузки, оказываются более точными, чем хорошо осознаваемые (Ham, Van den Bos, Van Doorn, 2009).

Рис. 4. Источник информации о справедливости общения

Сторонники второй – противоположной – позиции полагают, что оценка текущего взаимодействия полностью определяется сформированными ранее ожиданиями. Их источник специально не оговаривается. Однако логика рассуждений позволяет предположить, что они являются результатом определенной обработки информации о прошлом общении, касающейся соблюдения или нарушения норм справедливости.

Таким образом, вступая в текущее взаимодействие, человек использует при его восприятии и оценке готовые схемы, игнорируя информацию о текущем положении дел. Другими словами, в основе оценки справедливости лежит прошлый опыт и психологическое состояние людей, а не характеристики текущей ситуации. Руководствуясь общей оценкой, человек выносит суждение о соблюдении отдельных норм справедливости (рисунок 6).

Эта точка зрения отражена в теории справедливого мира. Возникнув на заре изучения справедливости, в последнее время она утратила свою популярность.

Рис. 5. Оценка справедливости как результат анализа взаимодействия

Рис. 6. Оценка справедливости на основе ожиданий

Сторонники третьей – компромиссной – позиции настаивают на том, что, вынося суждение о справедливости, люди руководствуются как информацией о текущем взаимодействии, так и заранее сформированными ожиданиями. Как и в предыдущем случае, источником этих ожиданий является как прошлый опыт, так и текущее психологическое состояние человека.

Эта точка зрения отражена в эвристической теории справедливости, теории ожиданий и защиты ценностей. Взяв за основу одну идею, психологи создали три различных концепции. Не отрицая способности человека к анализу поступающих сведений, они, тем не менее, обратили внимание на избирательность его восприятия, интерпретации и запоминания информации.

Ниже мы поговорим о теориях, в которых отражена роль ожиданий. Остальные концепции будут описаны при анализе целей соблюдения справедливости (глава 2).

Теоретические предпосылки подхода.Первым человеком, обратившим внимание на роль ожиданий в оценке справедливости, стал Ж. Пиаже. Работая с детьми, этот психолог показал, что они верят в изначальную (имманентную) справедливость мира. Он полагал, что эта вера оказывает влияние на оценку происходящих событий и людей. Однако, по его мнению, она тесно связана с уровнем когнитивного развития и практически исчезает у взрослых. Другими словами, ожидания от справедливости взаимодействия оказывают влияние на оценки тех, кто не достиг подросткового возраста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: