Коллектив авторов - Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Психодиагностика и психологическая помощь

- Название:Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Психодиагностика и психологическая помощь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент СПбГУ

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-288-05451-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Психодиагностика и психологическая помощь краткое содержание

Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, клинических психологов, специализирующихся в области психологии экстремальных и кризисных ситуаций, будет также полезна при подготовке к кандидатским экзаменам, планировании и осуществлении исследовательских работ.

Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Психодиагностика и психологическая помощь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Общим для экстремального и кризисного состояния, является предельная интенсивность сопровождающих их переживаний. Сущностная для обеих категорий характеристика «предельности» возможностей человека обусловливает высокую вероятность психической травматизации, что выдвигает на первый план психодиагностическую задачу, направленную на психопрофилактику. Иными словами, психодиагностически важным является не столько констатация этих состояний (они носят ярко окрашенный характер и, как правило, представлены и субъективно, и объективно), сколько обнаружение признаков возможных психопатологических последствий, распознание признаков развития состояния по пути «травматизации». В то же время умение распознать маркеры травматизации тесно связано и с решением задачи дифференциальной диагностики – различение так называемого нормального психофизиологического реагирования (доклинического уровня проявляемых реакций) и прогностически опасных реактивных состояний.

Однако за психологической помощью к специалистам часто обращаются люди не на пике переживания экстремальной или кризисной ситуации, а спустя тот или иной период времени. Как правило, при обращении предъявляется ряд соматических и невротических жалоб, которые самим человеком могут не связываться с пережитым ранее состоянием. В таких случаях речь также идет о психодиагностике актуального психического состояния, но здесь на первый план выступают задачи дифференциальной психодиагностики. Следует отметить, что часто решение этих задач представляет существенную трудность и требует от специалиста высокой квалификации. Психические нарушения, возникающие вследствие психической травматизации – от психогенных дистимий до реактивных психических расстройств – далеко не всегда легко отнести к одному диагностическому классу. Например, сниженное настроение, чувство вины, нарушение межличностного функционирования могут свидетельствовать и о реактивной депрессии, и о расстройствах адаптации, и об остром стрессовом и постстрессовом расстройствах.

Трудность использования в психодиагностике экстремальных и кризисных состояний формализованных методов, построенных на самоотчете, вызвана еще одной общей для них характеристикой – измененной функцией сознания отражения ситуации и себя в этой ситуации. Несмотря на то, что оба состояния являются осознанными, т. е. представлены в сознании и субъективном опыте (экстремальное состояние – как экстраординарное событие, кризис – как переломный момент в жизни, субъективно переживаемый чувством безысходности, тупика), их рефлексия часто носит искаженный характер.

Спецификой грамотно построенной психодиагностики экстремальных и кризисных состояний является также имманентное присутствие в ней психокоррекционной работы. Этот постулат верен как для работы с человеком, непосредственно находящимся в одном из этих состояний, так и при возвращении его к пережитому опыту.

Особенность решения исследовательских задач связана с тем, что, переживая на протяжении жизни экстремальные и кризисные состояния, большинство людей справляются с ними самостоятельно. В сферу внимания исследователей чаще попадают, как уже отмечалось, те, для кого это состояние оказалось травматичным, и те, кто не смог самостоятельно справиться с их последствиями. Вследствие этого практически вне исследовательского поля оказываются люди, которые переживают эти состояния «благоприятным» для себя образом (исключение составляют возрастные кризисы, которые позволяют изучение в сенситивных по отношению к ним возрастных периодах как конструктивного, так и деструктивного их течения). Вместе с тем изучение таких состояний могло бы представлять самостоятельный научный интерес не только для клинической психологии, но и для других прикладных и общетеоретических психологических дисциплин.

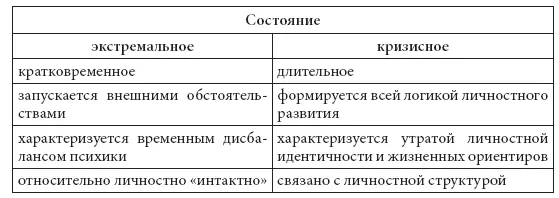

Наряду с общими каждое из рассматриваемых состояний имеет характерные для него особенности.

В соответствии со специфическими для экстремальных и кризисных состояний характеристиками реализация общих задач имеет ряд специфичных для каждой из них трудностей психодиагностики.

1.3. Особенности психодиагностики экстремальных состояний

Экстремальное состояние – своего рода демаркационная линия нормального функционирования психики, до пересечения которой человек испытывает чувства предельной интенсивности, действует необычным для него образом, мгновенно принимает интуитивно или инстинктивно подсказанные решения, а по другую сторону ее механизмы саморегуляции психики оказываются неспособными адекватно выполнять свою основную функцию – отражение реальности, что приводит к психической травматизации. Вследствие травматизации психика человека нуждается в самовосстановлении (от нескольких часов до нескольких лет) или восстановлении с помощью специалистов. Экстремальное состояние характеризуется, временным дисбалансом психики, не позволяющим человеку функционировать, привлекая привычные для него способы эмоционального реагирования, принятия решений или алгоритмы поведения. Экстремальное состояние – кратковременное. Экстремальное состояние практически всегда вызвано внешними обстоятельствами. Экстремальные состояния при определенных внешних обстоятельствах (например, сверхсильных воздействиях катастрофического характера) возникают у любого человека и в этом смысле «личностно интактны».

Рассмотрим следующие особенности и проблемные стороны психодиагностики экстремального состояния:

• трудность объективации экстремального состояния,

• отсутствие квалифицированного наблюдателя,

• вероятность обретения массового характера.

Трудность объективации экстремального состояния связана с тем, что, для него характерно включение необычных, непривычных для человека психологических механизмов, что зачастую недоступно стороннему взгляду. Строго говоря, в полном объеме только сам субъект может констатировать, насколько идентичен он себе в своих проявлениях и переживаниях. Конечно, исключение составляют неадекватные, ярко выраженные аффективные реакции, которые доступны стороннему наблюдению. Однако в этих случаях речь идет чаще всего не об экстремальном состоянии, а о манифестации психической травмы. В то же время трудность констатации субъектом «неидентичности» в собственном поведении заключается в том, что, как уже отмечалось выше, способность к рефлексии в этом состоянии снижается или утрачивается. В экстремальном состоянии психика человека функционирует по «нештатным» алгоритмам, все психические функции мобилизованы для того, чтобы справиться со сверхсильным для нее воздействием или дезорганизованы под его натиском, и рефлексия – это то, что одной из первых покидает поле сознательного функционирования. В этом еще одно отличие экстремального состояния от кризисного, при котором рефлексия оказывается сверхактивной – искаженной на высоте негативных переживаний в процессе его протекания, и активным инструментом в его преодолении. Таким образом, особенность функционирования психики в экстремальном состоянии снижает достоверность информации, полученной из самоотчетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: