Коллектив авторов - Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и экстремизм

- Название:Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и экстремизм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент СПбГУ

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-288-05660-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и экстремизм краткое содержание

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, клинических психологов, специализирующихся в области психологии кризисных и экстремальных ситуций. Он также может представлять интерес для специалистов, работающих с мигрантами, в области психотерапии жизненных кризисов, в сферах профилактики суицидальных и агрессивных проявлений, по подготовке профессионалов экстремального профиля.

Психология кризисных и экстремальных ситуаций. Индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и экстремизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возникновение паники связано с внезапностью появления угрозы для жизни, здоровья, а также накоплением состояния напряжения, когда катализатором может стать любой фактор (вспышка, громкий звук, обвал помещения, землетрясение). Возникновение и развитие паники в большинстве случаев связано с действием шокирующего стимула, сразу отличающегося чем-то заведомо необычным (например сирена, возвещающая начало воздушной тревоги). Частым поводом для паники являются пугающие слухи.

Проявление паники колеблется от случаев истерического поведения до подавленного, апатичного, отрешенного; имеются случаи игнорирования опасности (иногда показного).

2.4. Психические функции в экстремальных состояниях

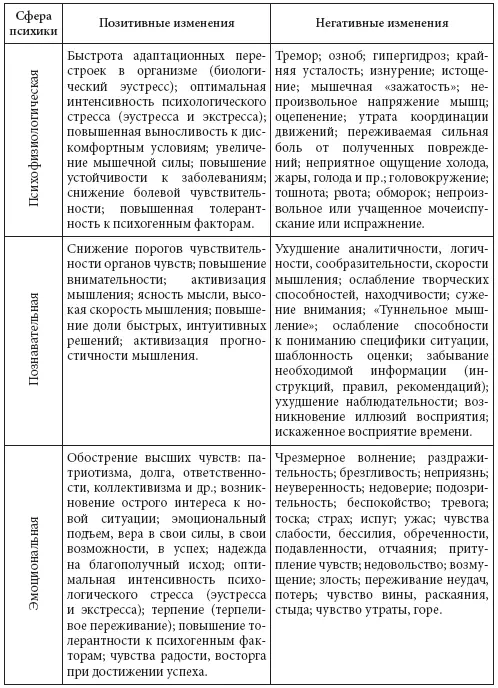

Изменения состояния людей, их активности в экстремальных ситуациях могут быть как позитивными, так и негативными (табл. 2.1).

Можно отметить, что наиболее важные негативные изменения, которые происходят в психофизиологической сфере, – это тремор, озноб, крайняя усталость, изнурение, истощение, мышечная «зажатость», оцепенение, непроизвольное напряжение мышц, утрата координации движений, головокружение, тошнота, рвота, обморок, непроизвольное или учащенное мочеиспускание или испражнение.

Для психомоторной сферы характерны тремор (дрожание) рук, ног, озноб, изменение речи (срыв голоса, заикание, визгливость), ухудшение координации движений, появление скованности, замедленности двигательных реакций, суетливость, слабость в ногах, чувство бессилия. Появляются ошибки и неточности даже в хорошо отработанных действиях, навыках и умениях, которые с ростом перенапряженности появляются все чаще и делаются ощутимее. Эффективность деятельности при высоких значениях перенапряженности может снижаться до 50 % и более.

Таблица 2.1. Изменения состояния психики в экстремальных ситуациях

Позитивные изменения могут выражаться в быстроте адаптационных перестроек в организме (биологический эустресс), высоком уровне работоспособности и более длительном, чем обычно, сохранении его, повышенной выносливости к дискомфортным условиям, повышении устойчивости к заболеваниям, снижении болевой чувствительности, повышенной толерантности к психогенным факторам.

В эмоциональной сфере негативные изменения связаны с боязливостью, страхом, испугом, ужасом; наблюдаются негативные эмоции и чувства (повышенная озабоченность, чрезмерное волнение, раздражительность, сочувствие, сострадание, сопереживание, брезгливость, неприязнь, нелюбовь, нежелание, неуверенность, недоверие, подозрительность, озабоченность, беспокойство, тоска, тревога, опасение неудачи, чувства слабости, бессилия, бесперспективности, обреченности, подавленности, безнадежности, отчаяния, притупление чувств, безразличие, апатия, заторможенность, разочарование, недовольство, возмущение, злость, переживание неудач, потерь, чувства вины, раскаяния, стыда, угрызений совести, чувство утраты, горе, аффективные реакции – от глубокой депрессии до ярких проявлений гнева и агрессии).

Специфические изменения характерны для процессов памяти, особенно кратковременной и оперативной. Типичной здесь является избирательность этих изменений. Улучшается запоминание лишь того материала, который имеет семантическую значимость для человека.

При этом можно отметить положительные изменения – эмоциональный подъем, чувства радости, восторга при достижении успеха, обострение высших чувств: патриотизма, долга, ответственности, коллективизма и пр.

В когнитивной (познавательной) сфере негативные изменения проявляются: в восприятии – в виде появления иллюзий восприятия, искаженного восприятия времени; во внимании – суженным вниманием, неспособностью сосредоточиться, ухудшением наблюдательности, внимательности; в памяти – «провалами» памяти, хаотичным доступом к воспоминаниям, порой амнезией; в мышлении – ослаблением способности к пониманию специфики ситуации, ведущей к шаблонной ее оценке; снижением скорости умственной переработки информации; повышенной верой в дурные приметы; потерей мысли; как поведенческие последствия (паника, агрессия, апатия).

Положительные изменения: снижение порогов чувствительности органов чувств, повышение внимательности, активизация мышления, большая четкость и ясность мысли, скорость мышления, выраженное стремление к поиску наилучших решений, повышение доли быстрых, интуитивных решений, активизация прогностичности мышления.

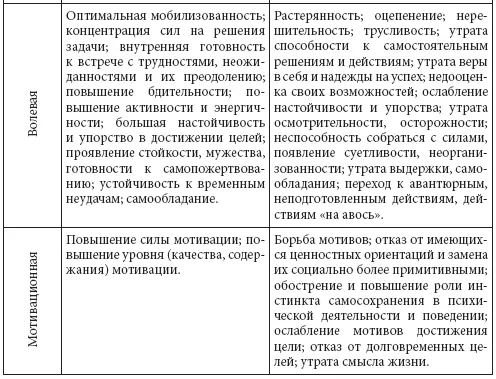

В мотивационно-волевых функциях негативные изменения в первую очередь связаны с ослаблением

мотивации достижения, возникновением борьбы мотивов, приобретением активности иной направленности (усиление мотивации и инстинкта самосохранения), снижением волевой активности и целеустремленности в действиях и пр. Позитивные изменения могут выражаться в внутренней готовности к встрече с трудностями, неожиданностями и к их преодолению, в повышении бдительности, проявлении стойкости, мужества, готовности к самопожертвованию и др.

При изучении психологических функций в экстремальных состояниях обнаруживается характерная диссоциация, проявляющаяся в повышении одних, наиболее важных для данной ситуации показателей, и снижении остальных.

2.5. Влияние средств массовой информации на психологическое состояние населения

Человек соприкасается с стихийными бедствиями, катастрофами, экстремальными ситуациями, и даже если не становится сам их участником, то они входят в его жизнь через средства массовой информации.

Психическая травма может возникнуть у самого участника события, у жертвы или у свидетеля.

«Травма психическая – вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий других людей на его психику».

(Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов н/Д., 1998)Переживание травматичности события зависит от активности самого человека в момент опасности (человек мог предпринимать активные действия), от наличия рядом близких людей (сложнее пережить ситуацию тем, кто оказался в одиночестве), от последствий природных происшествий, а не тех, что вызваны самими людьми.

СМИ, описывая сложившиеся ситуации, играют важную роль в определении степени травматичности тех или иных событий, т. е. в состоянии людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: