Стэнли Милгрэм - Как хороший человек становится негодяем. Эксперименты о механизмах подчинения. Индивид в сетях общества

- Название:Как хороший человек становится негодяем. Эксперименты о механизмах подчинения. Индивид в сетях общества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982369-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стэнли Милгрэм - Как хороший человек становится негодяем. Эксперименты о механизмах подчинения. Индивид в сетях общества краткое содержание

Ответить на эти вопросы сумел американский психолог Стэнли Милгрэм, который провел и описал шокирующий эксперимент, ставший одним из самых знаменитых в социальной психологии. Ни одно исследование не дало науке такого понимания природы человека, ни одно не вызвало столько споров. В книге – не только описание этого эксперимента, но и множество других, позволяющих заглянуть в самые темные уголки человеческой души, увидеть, на что способен каждый из нас под давлением авторитета, общества, просто зрителей. Это знание даст вам понимание природы человека и позволит засомневаться и сказать «нет», когда кто-то захочет сделать вас «слепым орудием» в своих руках.

3-е специальное международное издание.

Специальное международное издание включает в себя в полном объеме разделы «Личность и власть» и «Личность и группа» из третьего издания книги «The Individual in a Social World. Essays and Experiments». Оригинальное англоязычное издание также включает разделы «Человек и город» и «Человек в коммуникативной сети».

Как хороший человек становится негодяем. Эксперименты о механизмах подчинения. Индивид в сетях общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Третья экспериментальная ситуация («Близость») была похожа на вторую, но теперь жертва находилась в той же комнате, что и испытуемый, на расстоянии полутора футов (около полуметра) от него. Таким образом, жертву было не только слышно, но и видно, и испытуемый мог судить о ее состоянии по визуальным сигналам.

Четвертая, последняя экспериментальная ситуация в этом цикле («Близость и прикосновение») была точно такой же, как третья, за исключением того, что жертва получала удар током, только когда клала ладонь на специальную пластину. На уровне 150 вольт жертва требовала, чтобы ее отпустили, и в этой ситуации отказывалась класть ладонь на пластину. Тогда экспериментатор приказывал наивному испытуемому силой прижать руку жертвы к пластине. Таким образом, в этой ситуации подчинение предполагало, что испытуемый, чтобы наказывать жертву ударами током сильнее 150 вольт, должен вступить с ней в физический контакт.

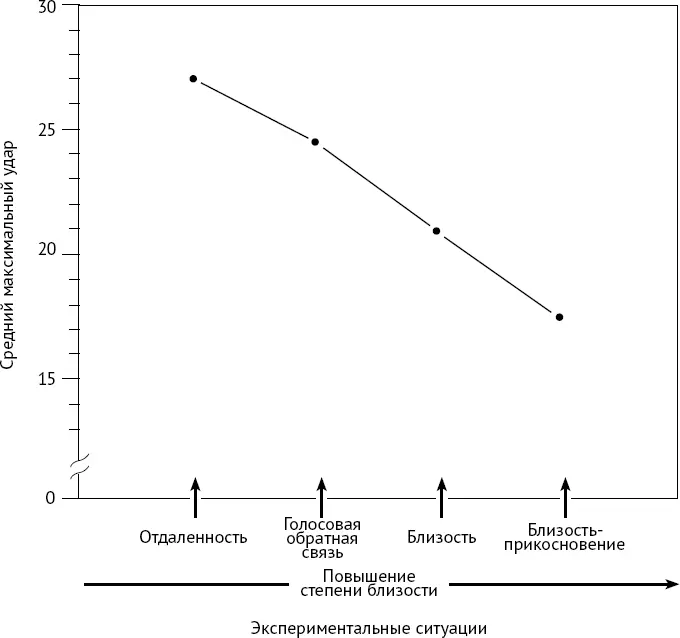

В каждой ситуации исследовались сорок взрослых испытуемых. Данные показали, что при сближении жертвы с испытуемым подчинение значительно слабело. Средний максимальный удар в зависимости от ситуации приведен на рис. 2. С точки зрения соотношения подчиняющихся и неподчиняющихся испытуемых выяснилось, что в ситуации «Отдаленности» отказывались подчиняться экспериментатору 34 % испытуемых, в ситуации «Голосовой обратной связи» – 37,5 %, в ситуации «Близости» – 60 % и в ситуации «Близости-прикосновения» – 70 %.

Как нам следует расценивать подобный эффект? Первое, что приходит в голову, – что при близости к жертве испытуемый острее сознает интенсивность ее страданий и соответствующим образом регулирует свое поведение. Это логично, однако наши данные не подтверждают такой интерпретации. Во всех четырех ситуациях уровень приписываемой боли (то есть насколько больно было жертве по оценке испытуемых, для чего применялась 14-балльная шкала) был примерно одинаков. Однако нетрудно предположить наличие альтернативных механизмов.

Рис. 2.Средний максимальный удар в цикле экспериментов от «Отдаленности» до «Близости-прикосновения»

Эмпатические сигналы.В ситуациях «Отдаленности» и в меньшей степени в ситуации «Голосовой обратной связи» страдания жертвы для испытуемого – нечто абстрактное и далекое. Он знает, что его действия причиняют боль другому человеку, но исключительно в концептуальном смысле: этот факт осознан, но не прочувствован. Это достаточно распространенное явление. Пилот бомбардировщика прекрасно понимает, что его бомбы принесут страдания и смерть, однако это знание лишено эмоциональной окраски и не позволяет в полной мере посочувствовать страданиям, вызванным его действиями. Подобные наблюдения делались во время войны. Вероятно, зрительные сигналы, связанные со страданиями жертвы, запускают у испытуемого эмпатическую реакцию и дают более полное представление об ощущениях жертвы. А может быть, эмпатическая реакция сама по себе неприятна и обладает качествами, которые побуждают испытуемого прекратить то, что ее вызывает. Тогда снижение уровня подчинения в дальнейших экспериментальных ситуациях можно объяснить обогащением потока эмпатических сигналов.

Отрицание и сужение когнитивного поля.Ситуация «Отдаленности» позволяет сузить когнитивное поле, так что жертва исключается из сознания. Испытуемый уже не расценивает акт нажатия на тумблер как результат морального выбора, поскольку это действие больше не ассоциируется со страданиями жертвы. Если жертва близко, ее труднее исключать феноменологически. Она неизбежно вторгается в сознание испытуемого, поскольку ее все время видно. В ситуации «Отдаленности» ее существование и реакции осознаются только после того, как нанесен удар током. Слуховая обратная связь непостоянна, испытуемый получает ее лишь иногда. При «Близости» жертва непосредственно включена в поле зрения, она становится для испытуемого ярким элементом окружения. Испытуемый больше не может задействовать механизм отрицания. Один испытуемый, участвовавший в эксперименте «Отдаленность», сказал: «Удивительно, но ведь и в самом деле забываешь, что там живой человек, хотя и слышишь его голос. Довольно долго я был сосредоточен исключительно на том, чтобы нажимать тумблеры и читать надписи».

Поля взаимного влияния.Если в ситуации «Близости» испытуемый занимает положение, позволяющее наблюдать за жертвой, обратное тоже верно. Теперь жертва внимательно наблюдает за действиями испытуемого с близкого расстояния. Вероятно, когда человек не может наблюдать за твоими поступками, причинять ему боль легче, чем когда он видит, что ты делаешь. Если он смотрит, как ты совершаешь направленные против него действия, это пробуждает стыд и угрызения совести, которые затем помогают перестать действовать. Много свидетельств, что при конфронтации лицом к лицу возникает дискомфорт и она препятствует открытым действиям, мы находим и в языке. Часто говорят, что человека легче критиковать «за спиной», чем «говорить все в лицо». Если мы кому-то лжем, то, как всем известно, не можем «смотреть ему в глаза». Мы и сами «прячем глаза» от стыда или неловкости – это помогает снизить дискомфорт. Когда человека ставят перед расстрельной ротой, ему завязывают глаза якобы для того, чтобы ему было не так страшно, но на самом деле у этого действия есть и скрытая функция – снизить стресс у палачей. Короче говоря, в ситуации «Близости» у испытуемого, вероятно, возникает ощущение, что он сам становится ярким элементом поля осознанности жертвы. Возможно, испытуемому становится совестно и неловко, и вид жертвы мешает ему продолжать ее наказывать.

Единство действия и его последствий.В ситуации «Отдаленности» испытуемому труднее ощутить соотнесенность своих действий и последствий этих действий для жертвы. Поступок и его последствия разнесены физически и пространственно. Испытуемый нажимает на тумблер в одной комнате, а крики и протесты доносятся из другой. Эти два события связаны, однако им недостает убедительного феноменологического единства. Структура осмысленного поступка – «Я делаю человеку больно» – разрушается из-за пространственной организации эксперимента; в некоторой степени это аналогично исчезновению фи-феномена, если мигающие огни расположены слишком далеко друг от друга. В ситуации «Близости» единство поступка и следствия гораздо ощутимее, поскольку жертва физически ближе к действию, причиняющему ей боль. В ситуации «Близости-прикосновения» единство поступка и следствия ощущается в полной мере.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: