Array Коллектив авторов - Патопсихология. Хрестоматия

- Название:Патопсихология. Хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Когито-Центр»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-89353-026-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Патопсихология. Хрестоматия краткое содержание

Патопсихология. Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

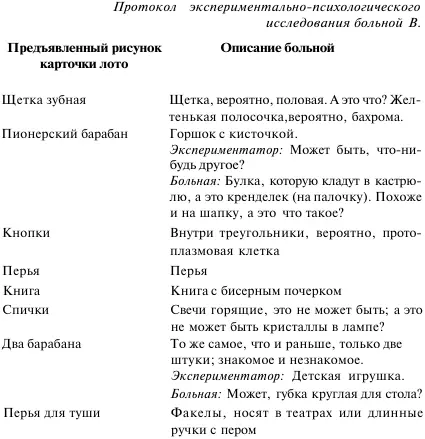

Даже при правильном названии у больной всегда отмечалось сомнение и неуверенность, она ищет опорные пункты в рисунке для того, чтобы подтвердить ими правильность своего вывода. Так, больная узнала изображение коровы, но сразу наступили обычные для больной сомнения – «это корова какой-то определенной породы: морда у нее не коровья, больно уж умная морда, нет, не корова. Чтобы это могло быть за животное? Да нет – это корова, вот (указывает на вымя)».

При таком выраженном нарушении узнавания рисунков больная прекрасно узнавала геометрические формы, дополняла незаконченные рисунки согласно структурным законам. Больше того, не узнавая предмет на рисунке, больная прекрасно описывала его форму. Например, не узнав рисунка барабана и пресс-папье, она описывала их форму чрезвычайно точно и даже хорошо срисовывала их.

В процессе исследования выявилось, что реальные предметы больная всегда хорошо узнавала и затруднялась при узнавании моделей из папье-маше, например, больная не узнавала модели самолета, с трудом узнавала модель (плоскостную из картона) собаки, мебели.

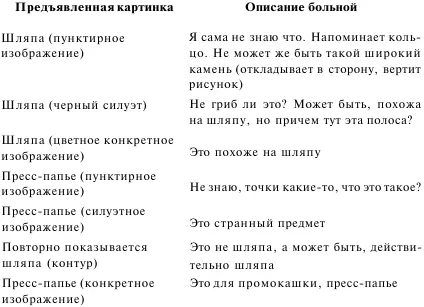

Таким образом, создавалась как бы некоторая ступенчатость ее расстройств. Больная хорошо узнавала предметы, хуже узнавала модели, еще хуже – рисунки предметов. Особенно плохо она узнавала те изображения, которые были схематически нарисованы, в виде контуров или пунктиров. Поэтому возникло предположение, что причина затрудненности узнавания, очевидно, вызывается той обобщенностью, формализацией, которая присуща рисунку. Для проверки была проведена следующая серия экспериментов: больной предъявлялись изображения одних и тех же предметов в разном выполнении: а) в виде пунктирного контура; б) в виде черного силуэта; в) в виде точного фотографического изображения, иногда на фоне конкретных деталей, например, рядом с пресс-папье лежала ручка и чернильница. Данные экспериментального исследования подтвердили наше предположение. Больная совершенно не узнавала пунктирных изображений, несколько лучше, но все же очень плохо узнавала силуэты предметов и лучше всего предметы на фотографиях.

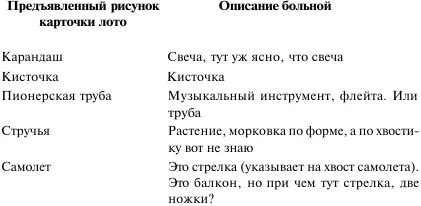

Приводим для иллюстрации несколько выписок из протоколов ее исследования.

Таким образом, эксперимент выявил обозначенную выше своеобразную ступенчатость узнавания; последнее улучшалось по мере включения объекта в фон, характеризующийся конкретными подробностями, окраской. Можно сказать, что, улавливая структурную оформленность рисунка, больная как бы не осмысляет того, что она видит, она не в состоянии отнести схематический рисунок к определенной категории вещей. За это говорит и отгадывающий характер ее узнаваний, поиск опорных деталей («что это за точки, что они означают?»), вопросительная форма ее высказываний («неужели это был забор?», «неужели это расческа?»).

Как указывает А. Р. Лурия, «процесс зрительного анализа превращался в серию речевых попыток расшифровать значение воспринимаемых признаков и синтезировать их в зрительный образ». Больная не могла «с глаза» воспринять рисунок, процесс восприятия приобретал характер развернутого дезавтоматизированного действия.

За это говорит следующий факт: узнав фотографическое изображение, больная не смогла перевести это узнавание на силуэтное изображение. После того как больная узнала в раскрашенном изображении пресс-папье, экспериментатор спрашивает: «А я вам показывала раньше пресс-папье?» Больная раздумывает и говорит с удивлением: «Нет, я его вижу впервые, ах, вы думаете, тот прибор, который вы мне показали? Нет, это не пресс-папье (больная при этом рисует его по памяти). Что же это может быть? Я думаю, все-таки какой-нибудь прибор, а какой – не знаю». Даже тогда, когда ей удается сделать перенос, у нее остается неуверенность. Узнав раскрашенную шляпу, она говорит на контурную: «А это что, тоже шляпа?» На утвердительный ответ экспериментатора она замечает: «При чем тут эта линия?» (Указывает на тень.) Когда ей в последующем эксперименте опять предъявляют этот рисунок, она замечает: «Вы тогда сказали, что это шляпа».

Восприятие нарушается в своей специфически человеческой характеристике к а к процесс, обладающий функцией обобщения и условности; поэтому нам казалось правомерным говорить о нарушении смысловой стороны восприятия. За это говорят и способы, с помощью которых можно было скомпенсировать этот дефект. Так, если экспериментатор просил указать определенный предмет (укажите, где шляпа), то больные правильно узнавали. Таким образом, включение объекта в определенный круг значения помогало узнаванию. Название же приблизительного круга предметов, к которому относится данный объект (покажите мебель, овощи), помогало меньше. Поэтому следовало ожидать, что подобные агностические расстройства должны особенно четко выявиться и у дементных больных.

Псевдоагнозии при деменции. Исследование зрительного восприятия больных, у которых клинические и экспериментально-психологические данные выявили деменцию по органическому типу, обнаружило отмеченные выше особенности: больные не узнавали силуэтных и пунктирных рисунков. К этому добавилась еще одна особенность: их восприятие было диффузным, недифференцированным.

Нарушения восприятия выявляются у этой группы при экспозиции ситуационных картинок. Помимо того, что дементные больные не улавливают сюжета, они при этом проявляют ряд и других, очень характерных феноменов. Не понимая смысла сюжета, они часто описывают отдельные предметы, не видя их сюжетной связи. Отдельные части рисунка сливаются, смешиваются с фоном, изображения предметов не узнаются. Г. В. Биренбаум отмечает, что предмет узнавания обусловливается той частью рисунка, на которой больной фиксирует свое внимание: так, гриб больной называет помидором, если выступила как часть головка гриба, или же видит в грибе огурец, если фиксирует внимание на его ножке. Поэтому при предъявлении рисунка подобному больному часто безразлично: показывают ему его часть или целое.

У некоторых больных агнозия распространялась и на структуру, на форму изображения. Г. В. Биренбаум описала в 1948 г. больного К., у которого на фоне органической деменции выступили расстройства зрительного гнозиса в виде нарушения восприятия формы. При показе треугольника он говорит: «Клином как-то, а назвать не могу, я вижу клин в трех местах, клин-трехклинник». При экспозиции четырехугольника больной говорит: «Мне трудно сказать (обводит пальцем) – прямая, прямая, прямая и прямая». При экспозиции незаконченного круга видит прежде всего изъян – «здесь провал какой-то», в то же время воспринимает симметрию формы. Например, при показе креста, не умея назвать фигуры, больной заявляет: «Хоть куда хочешь заглядывай, она лежит правильно». Нередко больной воспринимал форму предмета, но тут же быстро наступал распад его структуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: