Чарлз Дахигг - Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе

- Название:Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-098092-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чарлз Дахигг - Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе краткое содержание

Как «Starbucks» завоевывает своих клиентов?

Возможно ли запрограммировать себя на победу?

Влияют ли привычки одного человека на достижение общей цели?

Умело подкрепляя научную информацию интереснейшими примерами – историями из жизни крупных корпораций, успешных спортивных команд и даже движения за гражданские права, – Дахигг подводит нас к совершенно новому пониманию человеческой натуры и ее поистине неограниченного потенциала.

От силы привычки зависит все: занятия спортом и борьба с лишним весом, профессиональная эффективность и финансовый успех. Изменяя привычки, мы способны изменить и свою жизнь, и мир вокруг нас!

Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1990-х годах – примерно в то же самое время, когда Юджин свалился с температурой, – ученые Массачусетского технологического института только приступали к изучению привычек. В первую очередь их интересовало скопление нейронов под названием базальные ганглии. Если представить человеческий мозг в виде луковицы, состоящей из множества слоев клеток, то внешние слои – те, что находятся ближе к черепу, – с точки зрения эволюции самые молодые. Когда вы размышляете над новым изобретением или смеетесь над шуткой друга, работают именно эти внешние части мозга. В них-то и происходят самые сложные мыслительные процессы.

В глубине мозга, ближе к стволу – там, где головной мозг соединяется со спинным, – располагаются старые, более примитивные структуры. Они контролируют автоматические действия – например, дыхание и глотание. Им же мы обязаны непроизвольным вздрагиванием, когда кто-то неожиданно выскакивает из-за кустов. Практически в самом центре находится участок ткани размером с мяч для гольфа [16] B. Bendriem et al., “Quantitation of the Human Basal Ganglia with Positron Emission Tomography: A Phantom Study of the Effect of Contrast and Axial Positioning”, IEEE Transactions on Medical Imaging 10, № 2 (1991): 216–22.

. Аналогичное образование есть в головах рыб, рептилий и других млекопитающих. Это базальные ганглии – овальное скопление клеток, функции которых ученые пока выяснили не до конца [17] G. E. Alexander & M. D. Crutcher, “Functional Architecture of Basal Ganglia Circuits: Neural Substrates of Parallel Processing”, Trends in Neurosciences 13 (1990): 266–71; André Parent & Lili-Naz Hazrati, “Functional Anatomy of the Basal Ganglia”, Brain Research Reviews 20 (1995): 91–127; Roger L. Albin, Anne B. Young & John B. Penney, “The Functional Anatomy of Basal Ganglia Disorders”, Trends in Neurosciences 12 (1989): 366–75.

. Считается, что они играют определенную роль в таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона [18] Alain Dagher & T. W. Robbins, “Personality, Addiction, Dopamine: Insights from Parkinson’s Disease”, Neuron 61 (2009): 502–10.

.

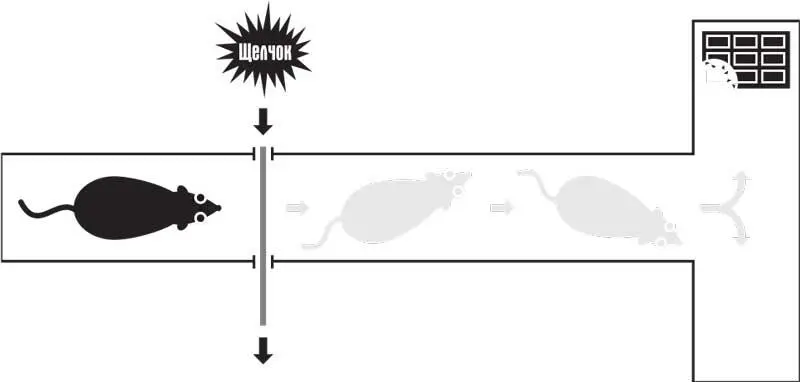

В начале 1990-х годов исследователи из Массачусетского технологического института задумались, не связаны ли базальные ганглии с формированием привычек. Дело в том, что у животных с повреждениями базальных ганглий внезапно возникали сложности с такими задачами, как прохождение лабиринта или открывание контейнеров с пищей [19]. Ученые решили провести серию экспериментов, воспользовавшись новыми микротехнологиями, которые в мельчайших деталях показывали все, что происходило в головах крыс в процессе выполнения привычных действий. В череп каждой крысы имплантировали прибор, похожий на маленький джойстик, и десятки крошечных проводов. После этого животное помещали в Т-образный лабиринт, в один из концов которого клали кусочек шоколада.

В самом начале лабиринта имелась перегородка, поднимавшаяся после громкого щелчка [20]. На первых порах крыса, услышав щелчок и увидев, что перегородка исчезла, начинала бродить по центральному проходу, обнюхивать углы и скрести стены. Судя по всему, она чуяла запах шоколада, но не могла сообразить, как его найти. Добравшись до вершины буквы «Т», крыса часто поворачивала вправо, в противоположную от шоколада сторону, а затем семенила влево, периодически останавливаясь без всякой видимой причины. В конце концов большинство животных обнаруживали награду. Никаких четких закономерностей в их блужданиях не было. Со стороны казалось, будто крысы неторопливо и бездумно прогуливаются взад-вперед.

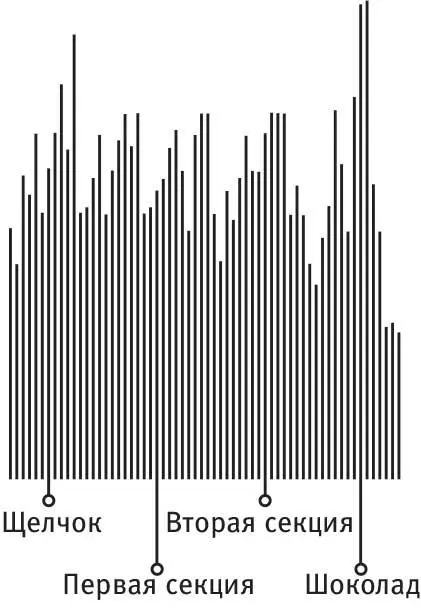

Как ни странно, датчики говорили другое. Когда животные бродили в лабиринте, в их мозгу – в особенности в базальных ганглиях – шла неистовая работа. Каждый раз, когда крыса принюхивалась или скребла стену, аппаратура фиксировала вспышку нейронной активности – мозг анализировал каждый новый запах, вид и звук. Иными словами, находясь в лабиринте, крыса непрерывно обрабатывала информацию.

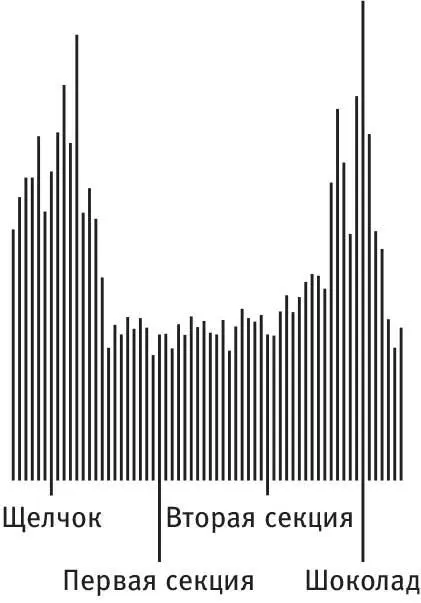

Ученые повторяли этот эксперимент сотни раз, снова и снова заставляя крыс проделывать один и тот же маршрут. Постепенно в деятельности их мозга наметились существенные сдвиги. Животные больше не обнюхивали углы и не сворачивали в сторону. Они неслись по лабиринту все быстрее и быстрее. В их головах происходило нечто совершенно неожиданное: по мере того как крыса училась ориентироваться в лабиринте, ее умственная активность снижалась . Чем выше становился уровень автоматизма при прохождении лабиринта, тем меньше думала крыса.

Судя по всему, первые несколько раз крыса исследовала лабиринт, а потому ее мозг работал на полную мощность, обрабатывая и усваивая новую информацию. Но уже через несколько дней ей больше не требовалось скрести стены или нюхать воздух; в результате активность мозга, связанная с царапанием и обнюхиванием, прекратилась. Поскольку теперь крыса машинально поворачивала в нужную сторону, центры мозга, отвечающие за принятие решений, тоже бездействовали. Все, что требовалось, – вспомнить кратчайший путь к шоколаду. Впрочем, через неделю утихла активность даже тех мозговых структур, которые связаны с памятью. Крыса настолько освоила лабиринт, что перестала думать вообще.

Как выяснилось, за усвоение программы действий и доведение ее до автоматизма – бежать прямо, повернуть налево, съесть шоколад – отвечали базальные ганглии. Судя по всему, именно эта крошечная древняя структура полностью контролировала поведение крысы: хотя она бежала все быстрее и быстрее, ее мозг работал все меньше и меньше. Базальные ганглии играли ключевую роль в запоминании шаблонов и их выполнении. Короче говоря, они хранили привычки даже тогда, когда остальные отделы мозга отдыхали.

Рассмотрим график, на котором отражена активность мозга крысы, попавшей в лабиринт первый раз [21]. Поначалу мозг напряженно работает все время:

Через неделю крыса привыкает бегать по одному и тому же маршруту, и активность ее мозга заметно снижается:

Процесс преобразования последовательности действий в автоматическую серию операций называется «разбивкой на блоки» и лежит в основе формирования любой привычки [22]. Существуют десятки, если не сотни, поведенческих блоков, которые каждый человек выполняет ежедневно. Одни из них просты: вы машинально выдавливаете зубную пасту на зубную щетку, прежде чем сунуть ее в рот. Другие, такие как одевание или приготовление бутербродов детям в школу, немного сложнее.

А третьи вообще представляют собой нечто запредельное: просто удивительно, как такой маленький участок ткани, возникший миллионы лет назад, в принципе умудряется превращать их в привычки. Возьмем, к примеру, процесс выезда из гаража задним ходом. Когда вы только учились водить машину, подобное действие требовало невероятной концентрации внимания. Это понятно: нужно отпереть гараж, открыть дверь автомобиля, отрегулировать сиденье, вставить ключ в замок зажигания, повернуть его по часовой стрелке, отрегулировать зеркало заднего вида и боковые зеркала, убедиться в отсутствии препятствий на пути, поставить ногу на педаль тормоза, перевести рычаг переключения передач в положение «задний ход», снять ногу с тормоза, мысленно оценить расстояние до дороги, выровнять колеса (одновременно следя за другими машинами), преобразовать отражения в зеркалах в реальное расстояние между бампером, мусорными баками и забором, слегка нажать на педаль газа и, наконец, неоднократно попросить своего пассажира перестать баловаться с магнитолой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: