Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

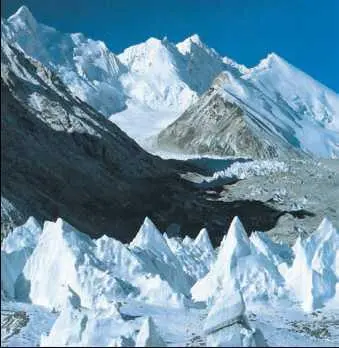

Северные склоны Джомолунгмы

ДЖУ́ББА, река на северо-востоке Африки, в Эфиопии и Сомали. Дл. 1600 км (вместе с гл. истоком р. Гэнале). Пл. бас. 750 тыс. км² (вместе с притоком Уэби-Шабелле). Берёт начало на Эфиопском нагорье, пересекает плато Сомали, впадает в Индийский океан. Ср. расход воды 55 м³/с. Питание преимущественно дождевое. Низкие уровни воды наблюдаются с декабря до сер. апреля и с июня по октябрь. Судоходство от г. Бардера. Города: Доло-Одо, Лук, Джилиб, Джамаме.

ДЖУГДЖУ́Р, горы на Дальнем Востоке (Хабаровский край). Простираются на 700 км вдоль берегов Охотского моря (с Ю.-З. на С.-В.) в виде слегка выпуклой дуги. На Ю. слагаются древними кристаллическими породами ( гнейсы , граниты и др.), на С. их сменяют сланцы и известняки палеозоя, которые перекрыты вулканическими отложениями мелового и палеогенового возраста. Месторождения ро́ссыпного золота. Сложное орографическое устройство. Зап. склон относительно пологий, постепенно переходит в Алданское нагорье . Вост. склон, обращённый к морю, крутой, расчленён глубокими долинами. Продольным понижением обособляется Прибрежная цепь; есть ещё ряд хребтов, имеющих собственные названия. Высшая точка – г. Топко (1906 м), преобладают высоты 800–1300 м. Холодный муссонный климат. Зима суровая, лето прохладное, т. к. до июля прибрежная акватория забита льдами. По этой причине на берегу лишь заросли кедрового стланика; горная тайга с аянской елью появляется лишь на удалении и поднимается по склонам до 1300 м. Выше её снова сменяет стланик, который перемежается с горной тундрой и каменными развалами. На зап. склоне преобладают лиственничные леса. Природа охраняется в Джугджурском заповеднике.

ДЖУНГÁРСКИЕ ВОРÓТА, горный проход в Центральной Азии, между Джунгарским Алатау и хребтами Бирликтау и Майлитау. В виде широкого коридора (миним. 10 км) с равнинным рельефом прослеживается на протяжении 50 км от оз. Алаколь (на В. Казахстана) до оз. Эби-Нур (на З. Китая). Полупустыня, часты сильные ветры. Издревле здесь проходили караванные дороги, в т. ч. одна из ветвей Великого шёлкового пути. В 20 в. проложена железная дорога – одно из звеньев Трансазиатской магистрали.

ДЖУНГÁРСКИЙ АЛАТÁУ, горная система, расположенная в Казахстане и Китае, между озером Алаколь и рекой Или. Простирается почти на 450 км с Ю.-З. на С.-В. в виде пояса шир. от 50 до 190 км. Состоит из нескольких параллельных хребтов выс. от 1500 до 4000 м, высшая точка г. Бесбаскан (4464 м). Сложена на Ю. песчаниками и сланцами, на С. – вулканогенными породами, а в центр. части – древними кристаллическими породами; месторождения полиметаллов, меди, редких металлов. Рельеф носит ступенчатый характер, в высокогорье расположено ок. 1370 ледников общей пл. ок. 1000 км²; крупнейшие ледники – Берга (пл. 16,7 км², дл. 8,0 км) и Абая (13,2 км², 10,9 км). По мере роста высоты предгорные пустыни и полупустыни сменяются сухими, а затем чернозёмными степями, переходящими в лесолуговые ландшафты. Для высокогорья характерны альпийские и субальпийские луга.

ДЖУ́НГЛИ, густые заросли деревьев, кустарников, высоких грубостебельных злаков (бамбук) и непроходимые густые леса и кустарники, перевитые деревянистыми лианами. Характерны для р-нов с влажным тропическим или субтропическим климатом и болотистой почвой. Распространены в Индии вдоль р. Ганг, у подножий Гималаев (тераи), в Индокитае и на Зондских о-вах. Представляют собой начальный этап восстановления тропических лесов на заброшенных пашнях, вырубках, гарях. Сначала разрастаются высокие злаки и кустарники, переплетённые множеством лиан. Затем появляются быстрорастущие крупнолистные деревья с мягкой древесиной. В джунглях обычны сал, сиссу, акация, стеркулия, ротанговая пальма, гигантский бамбук, дикий сахарный тростник, слоновый камыш, эриантус.

Джунгли

ДИÁСПОРА, значительная часть этноса или группы этносов, расселившаяся в результате миграции вне страны или территории своего происхождения, а в тех странах, где имеются национально-территориальные образования, как, напр., в России, – вне этих образований. Впоследствии диаспора увеличивается как за счёт дальнейшего миграционного притока, так и за счёт естественного прироста на новом месте. Одна из наиболее многочисленных современных диаспор в мире – китайская (ок. 25 млн. чел.); заметные по отношению к общей численности своего народа диаспоры сформировали турки, евреи, итальянцы, португальцы, пуэрториканцы, мексиканцы, армяне, венгры и многие др. народы. В кон. 19–20 вв. в результате нескольких волн эмиграции образовалась российско-советская диаспора, включающая многие народы СССР (суммарно более 30 млн. чел.). После распада СССР диаспоры стали формироваться не только в дальнем, но и в ближнем зарубежье (страны СНГ и Балтии); самая многочисленная – русская диаспора (в дальнем зарубежье 4 млн., в ближнем – 25 млн. чел.). Среди титульных народов союзных респ. бывшего СССР после русских больше всего от общей численности своего народа за пределами своих ныне независимых государств СНГ расселено армян, таджиков, казахов. Крупные по численности диаспоры в современной России образуют чеченцы и татары, а по доле населения, проживающего за пределами своих респ., выделяются также мордва, марийцы и чуваши.

ДИ́АШ, Диаш ди Новаиш (Dias de Novaes) Бартоломеу (ок. 1450–1500), португальский мореплаватель и корабел, один из первооткрывателей Африки, Южного океана и Южной Атлантики. В 1481–82 гг. в экспедиции Диогу Азанбужи, отправленной для строительства форта Элмина на берегу Ганы, Диаш командовал каравеллой. В этой экспедиции принимал участие и безвестный тогда X. Колумб . В 1487 г. Диаш возглавил экспедицию, отправившуюся на 2 судах вдоль берегов Африки. Обогнув юж. побережье Африки, он обнаружил мысы Доброй Надежды и Игольный, а также течение Игольного мыса, открыл св. 2500 км берега до р. Грейт-Фиш и вместе с гл. штурманом Перу Аленкером нанёс его на удивительно точную для того времени карту. По завершении плавания (декабрь 1488 г.), ставшего одним из важнейших событий мировой истории, он был назначен комендантом Элмины, а позже – руководителем строительства судов экспедиции Васко да Гамы. В 1500 г. Диаш командовал судном флотилии П. А. Кабрала. В 20-дневном шторме 6 кораблей из 13, участвовавших в экспедиции, потерпели крушение. На одном из них погиб Бартоломеу Диаш.

Б. Диаш

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: