Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 1. А – Л (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

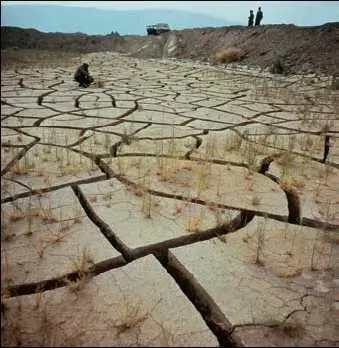

Почвенная засуха

ЗАТОПЛÉНИЕ, заполнение понижений и участков речных долин в результате подъёма уровня в реках, водоёмах или подземных водах. Обычно это естественный процесс, связанный с интенсивными осадками и весенним снеготаянием. Сильные затопления в осн. случаются в периоды половодья и паводков. Различают затопление долговременное, при котором исключается хоз. использование затапливаемых земель, и кратковременное, при котором земли часто используются в сельском хозяйстве (напр., заливные луга, лиманное орошение). Несмотря на то что зоны затопления учитываются при строительстве населённых пунктов, многие города (Санкт-Петербург, Париж и др.) и посёлки нередко подвергаются затоплению. Борьба с затоплением включает мероприятия по эвакуации людей, строительство защитных дамб.

Иногда затопление вызывается хоз. деятельностью, происходит при заполнении ложа водохранилища и регулировании его уровня, при прорыве плотин.

ЗАТÓР, см. Ледяной затор .

ЗАУРÁЛЬЕ, природная область, прилегающая к восточным склонам Урала, в бассейне рек Тобол и Обь.

ЗАХОРОНÉНИЕ ОТХÓДОВ, удаление опасных и токсичных отходов в специальные хранилища. Для этого используют отработанные горные выработки (шахты, соляные копи, скважины), создают специальные полости в толще кристаллических пород (иногда с помощью ядерных взрывов), нередко отходы захоранивают на дне океанов и морей. При захоронении отходов необходимы технические мероприятия, предотвращающие загрязнение окружающей среды (напр., создание преград для проникновения опасных веществ в подземные и поверхностные воды). В мире распространена практика вывоза отходов и захоронения их в развивающихся странах. Окончательно не решена проблема захоронения радиоактивных отходов. В начале атомной эры контейнеры с отходами были затоплены в Северном и Ирландском морях, на шельфе Новой Земли. После их коррозии и разрушения радионуклиды могут попасть в воду и включиться в биологический круговорот веществ .

ЗГИ́ДСКОЕ МЕСТОРОЖДÉНИЕсвинцово-цинковое, гидротермальное, в бассейне реки Ардон (Северная Осетия). Сульфидное оруденение мезозойского времени, приурочено к кварцевым и кварцево-карбонатным жилам, секущим палеозойские граниты. Гл. рудная жила протягивается в северо-вост. направлении на 3,5 км. Мощность колеблется от 0,1 до 5 м. Гл. рудные минералы – галенит и сфалерит. Ср. содержание свинца – 2,97 %. С глубиной количество свинца уменьшается и возрастает содержание цинка. Месторождение разрабатывается открытым способом.

ЗÉЙСКО-БУРЕИ́НСКАЯ РАВНИ́НА,на правобережье Амура, между его притоками Зея и Бурея, на востоке ограничена хребтом Турана (Амурская обл.). Слагается пластами речных и озёрных песков и глин. Месторождения каменного угля, золотоносные россыпи. Выс. 200–300 м над у. м. Климат континентальный с чертами муссонного, с холодной, малоснежной зимой и умеренно тёплым летом. Местами островная мерзлота. На С. смешанные дубово-лиственничные леса, на Ю. дубовые с липой среди лугово-степных равнин («амурские прерии»). Последние сильно распаханы.

ЗÉЙСКОЕ ВОДОХРАНИ́ЛИЩЕ, на реке Зее (Амурская обл. и Хабаровский кр.). Образовано плотиной одноимённой ГЭС (подпор уровня воды у плотины 98 м). Создано в скалистом ущелье Зейские Ворота, в том месте, где р. Зея прорезает горную цепь Тукурингра и Соктахан, несколько выше по течению от г. Зея. Заполнено в 1974–1980 гг. Пл. 2420 км², объём 68,4 км³, в т. ч. полезный 32,1 км³. Дл. 225 км, наибольшая шир. 24 км. Осуществляет многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 26 м. Создано в целях энергетики (среднегодовая выработка электроэнергии 4,9 млрд. кВт·ч.) и борьбы с наводнениями. Судоходство, рыболовство (таймень, хариус, сиг, щука, амурский сом и осётр). На берегах Зейский заповедник, созданный в 1963 г.

ЗЕЛÁНДИЯ, самый крупный остров в Балтийском море; территория Дании. Пл. более 7500 км². Берега низкие, с бухтами и заливами. Поверхность представляет собой всхолмлённую моренную равнину с высотами до 126 м. Множество озёр. Остатки буковых и дубовых лесов; посевы кормовых трав, пшеницы, сахарной свёклы. Молочное животноводство. На вост. побережье острова и близлежащем о. Амагер находится столица Дании г. Копенгаген.

ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮ́ЦИЯ, условное название явления, имевшего место в 1960–70-х гг. в ряде развивающихся стран. «Зелёная революция» заключалась в интенсификации производства зерновых культур (пшеница, рис) с целью увеличения их валовых сборов, что должно было решить проблему голода и недоедания в этих странах. Интенсификация производства зерновых предусматривала использование новых высокоурожайных, приспособленных к местным условиям сортов, применение научно обоснованных доз удобрений и пестицидов, средств механизации, новейших агротехнических приёмов и т. п. Начавшись в Мексике с интенсивного возделывания высокоурожайных сортов карликовой неполегающей пшеницы, «зелёная революция» распространилась на Филиппины (возделывание высокоурожайных сортов риса), а затем в Юж. Азию. Благодаря «зелёной революции» многие страны, напр. Индия, добились самообеспеченности продовольствием (ныне Индия по производству пшеницы и риса занимает 3-е место в мире – после Китая и США). Однако в целом проблема голода и недоедания в зоне действия «революции» осталась нерешённой из-за роста цен на зерно (в связи с высокой его себестоимостью) и низкой платёжеспособности населения. Едва получив развитие, «зелёная революция» стала угасать, т. к. крупные хозяйства в развивающихся странах быстро завершили переход к интенсивному производству, а мелкие так и не приступили к нему из-за отсутствия средств.

ЗЕЛЁНОГО МЫ́СА ОСТРОВÁ, архипелаг вулканического происхождения в Атлантическом океане, близ побережья Западной Африки; территория государства Кабо-Верде. Открыт в 1456 г. итальянцем А. Кадамосто.

ЗЕМÉЛЬНЫЕ РЕСУ́РСЫ, земли, которые используются или могут быть использованы в разных отраслях хозяйства. Понимаются как: 1) территориальные ресурсы, т. е. пространственная основа для размещения хоз. объектов и расселения людей; 2) ресурсы всех с.-х. угодий (полей, пастбищ, садов и пр.); 3) ресурсы пахотных земель. Гл. производительное свойство земельных ресурсов – плодородие почв , от которого зависит продуктивность полей, пастбищ, лесов. Продуктивных пахотно-пригодных земель сравнительно немного (по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 млрд. га). Качество земельных ресурсов и их пригодность для того или иного типа использования существенно меняются от места к месту. Наиболее продуктивные земли сосредоточены в лесостепных и степных зонах умеренного пояса, лесных зонах субтропиков и тропических широт. Для образования 1 мм почвенного слоя, напр. чернозёмов, затрачивается более 100 лет. В то же время процессы водной и ветровой эрозии могут разрушить за один год несколько сантиметров верхнего, наиболее ценного пахотного слоя. Быстрое антропогенное разрушение почв даёт основание рассматривать земельные ресурсы как относительно возобновляемые.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: