Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

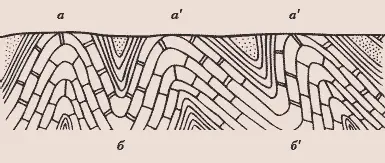

СКЛÁДКА, волнообразный изгиб пластов горных пород разной формы и размеров. Возникает вследствие складчатых (пликативных) деформаций земной коры, или складкообразования . Выделяют две осн. разновидности складок. Антиклинальныеимеют ядро, которое состоит из наиболее древних пород; обычно обращены изгибом вверх, а пласты на крыльях падают в противоположном направлении. В ядре синклинальныхскладок содержатся наиболее молодые породы, они чаще изогнуты вниз, и пласты на крыльях падают навстречу друг другу.

Складки: а, а'– антиклинальные; б, б'– синклинальные; а, б– прямые; а', б'– наклонные

По положению осевой плоскости различают складки прямые, наклонные (или косые), лежачие и ныряющие (опрокинутые). По форме замка складки подразделяются на голоморфные, прерывистые, острые и сундучные. По плановым очертаниям могут быть складки линейные (с чётко выраженной осью и длиной, значительно превышающей ширину) и брахиморфные (куполовидные). Флексурой называется складка в виде коленчатого изгиба пластов. Крупные складки, осложнённые мелкими, называются соответственно антиклинориями и синклинориями.

СКЛАДКООБРАЗОВÁНИЕ(складчатость горных пород), тектонический процесс, при котором происходит деформация земной коры без нарушения её сплошности (без разрыва). В результате образуются складки разной формы и размеров и комплексы складок (складчатых комплексов). Складкообразованию часто подвергаются пласты податливых осадочных пород, залегающих в верхних частях земной коры. Процесс обычно идёт под действием бокового давления на осадочную толщу или в результате неравномерного подъёма блоков подстилающих её прочных (кристаллических) пород; реже – по мере гравитационного скольжения (сползания). Приспосабливаясь к сокращающемуся пространству, пласты изгибаются. Вначале образуются разрозненные антиклинальные поднятия (прерывистая складчатость). По мере их разрастания и сближения между ними формируются синклинальные складки, совместно с антиклинальными целиком заполняющие деформируемую зону.

Для глубинных слоёв земной коры характерна различная (дисгармоничная) складчатость со сложным рисунком, при которой разные слои имеют различную степень смятия из-за перетекания пластичного материала вдоль пластов. Осн. причина возникновения складчатости – движение литосферных плит, при сближении которых происходит сжатие находящихся между ними и отчасти на них горных пород. Следствием складкообразовательного процесса является формирование складчатых областей и горных сооружений различной высоты и протяжённости. На протяжении геологической истории Земли выделяется несколько периодов усиления складкообразования (эпох складчатости): докембрийские (завершились до начала палеозоя), байкальская (поздний протерозой – ранний палеозой), каледонская (в раннесреднем палеозое), герцинская (в позднем палеозое), мезозойская, или киммерийская (охватывает мезозой), и альпийская (в кайнозое, продолжается в настоящее время).

СКЛÁДЧАТЫЕ ГÓРЫ, горы, воздымание которых произошло в результате смятия слоёв горных пород в складки. Осн. механизмом образования складчатых гор является горизонтальное сжатие слоистой толщи, хотя вертикальные движения глубже залегающих слоёв также могут принимать в этом участие. Смятие в складки возможно, если породы, подвергающиеся действию сил сжатия, достаточно пластичны, что свойственно либо молодым, недавно образовавшимся осадочным породам, либо сильно разогретым породам, насыщенным жидкими и газообразными включениями. В чистом виде складчатые горы встречаются довольно редко – как правило, образование складок сопровождается и возникновением разломов. Если смещения по разломам вносят заметный вклад в формирование горного рельефа, такие горы называют глыбовоскладчатыми. Примером складчатых гор могут служить горы Швейцарской Юры в Альпах, горная система Загрос в Иране, некоторые хребты в Аппалачах (Сев. Америка).

СКЛОН, наклонные участки земной поверхности. На суше они занимают более 70 % площади. Могут иметь разную форму – выпуклые, прямые, вогнутые, ступенчатые, бугристые, крутые и пологие. Образуются эндогенными процессами (медленные или быстрые, вплоть до мгновенных при землетрясениях, перекосы земной поверхности, вулканизм) и экзогенными процессами (речная и склоновая эрозия, абразия, карст и просадки, выветривание и др.). Морфология и динамика склонов определяются суммой различных факторов – литологией пород, внутренней геологической структурой и движением земной коры, климатом, количеством и интенсивностью выпадения атм. осадков, температурным режимом, характером растительного и почвенного покрова, деятельностью человека. Всё это определяет тип и скорость склонообразующих и склонопреобразующих процессов. В ходе своей эволюции под воздействием сил гравитации склоны постепенно становятся более пологими и снижаются. Важной характеристикой склонов является их крутизна. В горах развиты, как правило, крутые склоны, вплоть до отвесных (90°) и нависающих (с обратным уклоном), на равнинах преобладают склоны пологие (менее 5°) и средней крутизны.

Крутые склоны Туркестанского хребта

СКЛÓНОВЫЕ ПРОЦÉССЫ, процессы, происходящие на склонах, их формирующие и преобразующие. Все они осуществляются под действием силы тяжести и перемещают частицы грунта или крупные блоки горных пород вниз по склону, частично откладывая этот материал в нижней части склона и у его подножия. В зависимости от агента, производящего перемещение материала, различают: гравитационные процессы – оседание крупных глыб, осыпание, обвалы, оползни; водные (флювиальные) – смыв и аккумуляция поверхностным стоком (эрозия почв) , размыв (образование склоновых промоин и оврагов), подмыв склонов рекой, группа процессов, обусловленных наличием и миграцией в грунте подземных вод (течение и сползание грунтов); мерзлотные (криогенные) – движения грунтов на склонах при их попеременном замерзании и оттаивании (солифлюкция, мерзлотное сползание); эоловые – выдувание сухих глинистых и песчаных частиц, их аккумуляция на склоне; береговые – разрушение береговых склонов волнением моря или озера (абразия), аккумуляция у их подножий пологих пляжей.

СКОТОВÓДСТВО, разведение крупного рогатого скота; отрасль животноводства. К крупному рогатому скоту относятся домашние формы парнокопытных млекопитающих, произошедшие от дикого быка тура. Его одомашнили ок. 8 тыс. лет назад в Индии, затем в Передней Азии, Средиземноморье, Центр. Европе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: