Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тихий океан

По современным воззрениям, океан появился 3,5 млрд. лет назад как следствие дегазации магмы и последующей конденсации паров атмосферы. Большинство современных океанских бас. возникло в последние 250 млн. лет в результате раскола древнего суперконтинента и расхождения в стороны (спрединга) литосферных плит. Исключение составляет Тихий океан, представляющий собой сокращающийся в пространстве остаток древнего океана Панталассы.

Океан – неисчерпаемый источник многих химических элементов и веществ, которые содержатся в его воде или залегают на дне в виде месторождений. Идёт постоянное возобновление залежей путём выпадения на дно различных осадков или привноса горячих растворов из земной коры (железомарганцевые конкреции и др.). Ср. солёность морской воды составляет 35 ‰, гл. роль играют хлориды, в ней растворены также различные газы. Океан представляет собой огромный аккумулятор солнечного тепла и влаги. Благодаря ему на Земле сглаживаются резкие колебания тем-ры и увлажняются отдалённые р-ны суши, что создаёт благоприятные условия для развития жизни. Это также богатейший источник продуктов питания.

Воды океана находятся в постоянном движении. Основу его создаёт циркуляция вод в горизонтальном направлении, которая выражается в сложной системе морских течений . Колебательные движения масс воды, или волны , вызываются рядом причин, среди которых осн. значение имеет ветер. Важную роль в режиме океана играют приливы и отливы – регулярные колебания уровня воды, а также вызываемые ими явления. Уровень океана, особенно у берегов, изменяется и под действием сгонно-нагонных ветров, колебаний атмосферного давления, берегового стока, плотности морской воды. Существуют также вековые колебания уровня, связанные с движениями земной коры и изменением объёма Мирового океана. В высоких и умеренных широтах в океане образуется морской лёд . Цвет и прозрачность океанской воды изменяются в зависимости от её способности поглощать и рассеивать световые лучи, а также от условий освещения. При большой прозрачности вода приобретает интенсивный синий цвет, при наличии взвешенных частиц цвет меняется на сине-зелёный или зелёный; возможны также жёлтые и коричневые оттенки.

Живые организмы населяют океан от поверхности до наибольших глубин. По типу местообитания различают пелагические организмы, населяющие толщу воды (пассивно плавающие – планктон и активно плавающие – нектон), и организмы, населяющие дно океана (бентос). Осн. масса живого вещества сосредоточена в верхнем освещённом слое до глуб. ок. 50–100 м, в котором может осуществляться фотосинтез. В океане обитает ок. 10 тыс. видов растений. Ещё более разнообразен его животный мир. Фауна включает более 160 тыс. видов, наибольшее видовое разнообразие животных характерно для тропических р-нов. По распределению жизни на дне океана выделяют литораль (приливо-отливная зона), сублитораль (до 200 м), батиаль (до 2500–3000 м), абиссаль (до 6000 м), ультраабиссаль, или хадаль (глубже 6000 м).

ОКЕАНИ́ЧЕСКИЕ ВПÁДИНЫ, крупнейшие впадины, занятые океанами, впадины окраинных морей, развивающиеся в океанических условиях, межгорные впадины, формирующиеся между подводными хребтами и поднятиями, и глубоководные желоба. Они сложно взаимодействуют друг с другом и со смежными океаническими поднятиями, нередко имеют смешанное строение и не всегда выражены в чистом виде. Типичными представителями впадин окраинных морей являются впадины Охотского, Японского, Восточно– и Южно-Китайского морей, образующих гирлянду вдоль вост. окраины Евразии. Все они представляют задуговые морские бас. – расположены в тылу островных дуг и характеризуются наличием коры океанического типа в глубоководных впадинах. Наиболее ярко глубоководные котловины и впадины представлены в Тихом океане. Это Гватемальская, Панамская, Перуанская и Чилийская котловины, котловина Беллинсгаузена; Северо-Вост. и Центр. котловины центр. части океана, а также Восточно-Марианская, Западно– и Восточно-Каролинская, Меланезийская котловины.

Различают 4 типа океанических впадин (по Р. У. Фейр-бриджу). 1. Глубоководные желоба, расположенные по периферии океанов, наиболее широко распространены в Тихом океане, ограниченно – в Индийском, локально – в Атлантическом океане и Средиземном море; обычно параллельны окаймляющим их островным дугам и молодым прибрежным горным сооружениям; имеют резко асимметричный поперечный профиль. Со стороны океана к ним примыкает глубоководная равнина, с противоположной стороны – островная гряда или высокий горный хребет. Превышение вершин гор над днищем желобов может достигать рекордных земных значений – 17 км. Такие желоба типичны для талассократонных побережий. 2. Впадины окраинных морей, окаймляющих Тихий океан, имеют асимметричное строение. В отличие от желобов 1-го типа, к этим впадинам со стороны океана примыкает островная дуга, а с противоположной – глубоководная равнина. Формируются в квазикратонных р-нах. 3. Поперечные, или ответвляющиеся, желоба пересекают океанические хребты, плато и структуры материков. Имеют поперечное, диагональное или кулисообразное плановое строение, симметрично построены и прямолинейны. Отсутствует островная дуга у «фасада». Связаны с разломами, пересекающими срединно-океанические хребты и квазикратонные р-ны, проникают в эпейрократонные р-ны. 4. Параллельные промежуточные впадинырасположены параллельно желобам 1-го и 2-го типов, имеют сдвоенные островные дуги или погружённые хребты. Промежуточная впадина расположена между внутренней вулканической и внешней невулканической островными дугами. Впадины этого типа никогда не бывают такими глубоководными, как соседний жёлоб.

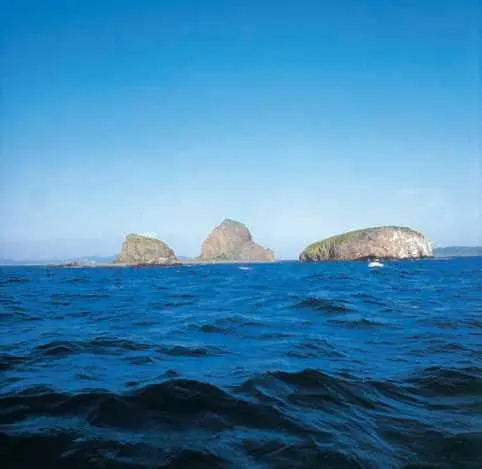

ОКЕÁНИЯ, крупнейшее скопление островов (ок. 10 тыс.) в центральной и юго-западной частях Тихого океана, между Австралией и Малайским архипелагом на западе и широкими океаническими пространствами, почти лишёнными островов, на севере, востоке и юге. О-ва расположены между субтропическими широтами Сев. (28°25 с. ш.) и умеренными широтами Юж. (52°30 ю. ш.) полушарий; бо́льшая их часть структурирована в архипелаги субмеридионального простирания. Общая пл. 1,6 млн. км²; нас. ок. 9 млн. чел. Самые крупные о-ва – Новая Гвинея и о-ва Северный и Южный, входящие в состав Новой Зеландии, – занимают 80 % общей пл. Океании. При разделении суши на части света Океанию обычно объединяют с Австралией .

Название Океания вошло в обиход в начале 19 в. В 1832 г. французский мореплаватель и географ Дюмон Д’Юрвиль предложил подразделение о-вов Океании на три крупные части: Полинезию, Микронезию и Меланезию. О-ва зап. Микронезии, Меланезии и Новой Зеландии гористы и сильно расчленены. Горные хр. достигают здесь большой высоты; высшая точка Океании – г. Джая на Новой Гвинее (5030 м). В центр. части Тихого океана с глубин морского дна поднимаются гигантские базальтовые конусы, венчающие вулканические хр.; их надводные вершины – высочайшие вулканы (св. 9000 м от подводного основания) Мауна-Лоа и Мауна-Кеа на о. Гавайи. К числу вулканических о-вов относятся: Гавайские (тер. США), Самоа, Маркизские, Общества, Кука (Южные), Табуаи, о. Пасхи и другие более мелкие; активный вулканизм характерен и для Новой Зеландии. О-ва вост. Микронезии и Полинезии – небольшие, низкие коралловые атоллы, редко гористые, большей частью невысокие. За исключением отдельных вулканических о-вов в осн. коралловыми являются группы о-вов: Маршалловы, Каролинские, Гилберта, Эллис, Токелау, Кука (Северные), Феникс, Лайн, Туамоту, Науру и др. более мелкие. Известны крупные месторождения: никеля (Новая Каледония), фосфатов (Науру), нефти (Новая Гвинея), золота (Папуа – Новая Гвинея), каменного угля (Новая Зеландия), меди (о. Бугенвиль) и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: