Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Окаменелости в слоях горных пород были известны уже античным философам-натуралистам (Ксенофан, Ксант, Геродот, Теофраст, Аристотель). В эпоху Возрождения ископаемые остатки организмов получили первую научную интерпретацию – сперва у китайских натуралистов, а затем и у европейских (Леонардо да Винчи, Джироламо Фракасторо, Бернар Палисси, Агрикола и др.). С именами датского натуралиста Н. Стено и англичанина Р. Гука связаны представления о вымерших видах организмов, а с сер. 18 в. получили распространение взгляды о постоянных изменениях в живой природе. Затем У. Смит в Великобритании обосновал определение относительного возраста геологических пластов по окаменелостям (1794). Основателем палеонтологии считается Ж. Кювье (кон. 18 – нач. 19 вв.). Создателем первой теории эволюции был его современник Ж. Б. Ламарк. Новый этап в развитии науки начался в 1859 г. после выхода в свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов». Его идеи стали быстро распространяться и обосновываться палеонтологическими данными.

ПАЛЛÁСПётр Симон (1741–1811), российский учёный-энциклопедист и путешественник. Родился в Берлине. Получил образование в Германии и Голландии. В 1767 г. по приглашению русского правительства переехал в Россию и прожил в ней 43 года. Разработал план исследований русских академических экспедиций 1768–73 гг. и распределил регионы России между её участниками. В 1768 г. посетил Крым, Поволжье, Астраханское Заволжье, бассейн р. Урал, Зап. Сибирь, Алтай, оз. Байкал, Забайкалье и Кавказ. Впервые показал, что Арало-Каспийская равнина представляет собой дно обширного внутреннего моря. Отчёты Палласа дают массу сведений по географии, зоологии, ботанике, геологии, этнографии и археологии России. Эти сведения он обобщил в трёхтомном сочинении «Путешествия по разным провинциям Российской империи», опубликованном на немецком языке в 1773, 1786 и 1788 гг. и в пяти частях – на русском (1773–88 гг.). Данная работа была энциклопедией природы России, содержавшей множество открытий – географических, геологических, биологических. На русский язык были также переведены «Топографическое описание Таврической области» (1795), «Описание растений Российского государства» (1736), «Сравнительные словари всех языков и наречий» (1787) и др. Всего Палласу принадлежит более 170 опубликованных трудов.

П. С. Паллас

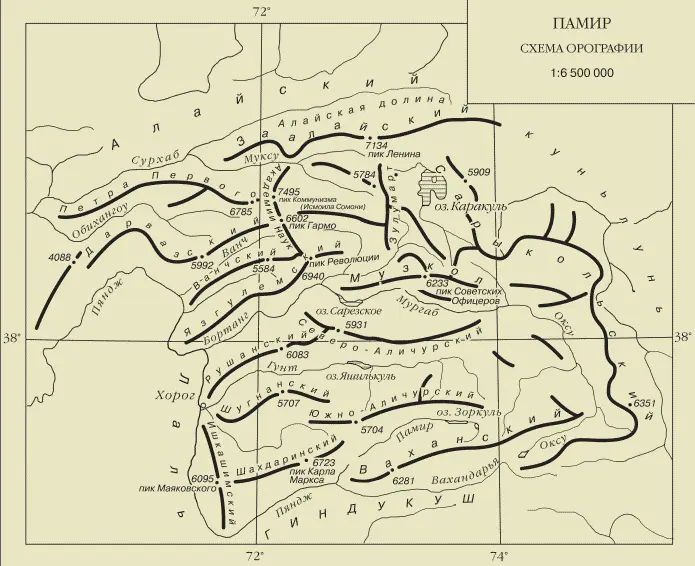

ПАМИ́Р, горная страна в Центральной Азии. На Ю.-З. смыкается с горными системами Гиндукуша и Каракорума, на С. – с хребтами Гиссаро-Алая, на В. – с Куньлунем. На В. к Памиру относятся Кашгарские горы с вершинами Конгур (7719 м) и Музтагата (7546 м). Осн. часть Памира располагается в Таджикистане, здесь поднимаются вершины-семитысячники – пик Коммунизма, ныне пик Исмоила Сомони (7495 м), пик Ленина (7134 м), пик Корженевской (7105 м) – и множество вершин выше 6000 м, в т. ч. известный пик Гармо (6602 м). В пределах Таджикистана Памир простирается в широтном направлении на 275 км, по долготе – на 250 км.

Памир представляет собой систему мощных хребтов широтного простирания, разделённых на З. глубокими, узкими долинами и сливающихся на В. в единый массив Вост. Памира.

На сев. окраине Памира гигантской стеной над Алайской долиной поднимается Заалайский хр. с пиком Ленина в его центр. части. К Ю. от Заалайского хр. тянутся меридиональные хребты – Академии Наук с пиком Коммунизма (ныне пик Исмоила Сомони) и Зулумарт с высотами 6000–6400 м, которые служат крупными центрами современного оледенения. К В. от хр. Зулумарт расположена бессточная впадина оз. Каракуль, ограниченная на В. Сарыкольским хр. Хребет Академии Наук связывает вост. концы хр. Петра Первого, Дарвазского, Ванчского и Язгулемского. Здесь многие вершины поднимаются выше 6000 м. Южнее проходят горные хребты широтного простирания – Музкол, Ваханский, а вдоль ср. течения р. Пяндж – меридиональный Ишкашимский хребет.

Горообразовательные процессы на Памире продолжаются и в настоящее время – хребты испытывают интенсивное поднятие, а депрессии у их подножий продолжают опускаться. Отсюда высокая сейсмичность территории – возможны землетрясения до 7–9 баллов. По типу рельефа выделяют Восточный Памир, характеризующийся древним среднегорным рельефом с остатками поверхностей выравнивания, и высокогорный, глубоко расчленённый Западный Памир. Памир богат месторождениями золота, руд молибдена, вольфрама, а также асбеста, слюды, лазурита, горного хрусталя, каменного угля; имеются лечебные минеральные источники, в т. ч. термальные (Гарм-Чашма и др.). Климат высокогорный, суровый, резко континентальный. Ср. тем-ра января на Вост. Памире (на выс. ок. 3600 м) –18 °C, июля 14 °C; на Зап. Памире (на выс. ок. 2100 м) соответственно –7 и 22 °C. В долинах Западного Памира в год выпадает 300–400 мм осадков, Восточного – ок. 100 мм. Гораздо больше осадков в верхней части гор: на Западном Памире – до 2500 мм, на Центральном – ок. 1500 мм, на Восточном – до 1000 мм в год. Фирновая линия поднимается с С.-З. на Ю.-В. от 3600–3800 до 5000–5500 м. На Памире более 6700 ледников общей пл. 7535 км², из них 580 км² под сплошным моренным покровом. Преобладают долинные ледники альпийского и туркестанского типов, 25 из них занимают по 25 км² и более, а длина крупнейшего ледника Федченко – 77 км.

Реки относятся большей частью к бас. Амударьи. Гл. река – Пяндж с притоками: Гунт с Шахдарой, Бартанг (в верховьях называется Оксу, в ср. течении – Мургаб), Язгулем, Ванч. К бас. Вахша относятся верховья рр. Обихингоу и Муксу. Небольшое число рек принадлежит к внутреннему бас. Памира (Караджилга, Музкол и др.) и бас. Тарима (Маркансу). Много озёр: Каракуль (крупнейшее), Шоркуль, Рангкуль, Зоркуль; некоторые озёра (Яшилькуль, Сарезское) возникли в результате запруды рек обвалами.

Памир

На Вост. Памире преобладают ландшафты холмов высокогорной пустыни и каменистого высокогорья, на Зап. Памире нижние части склонов пустынны, выше 3600 м участки типчаково-ковыльных степей, а на выс. 4500 м – разрежённая субнивальная растительность. Вдоль рек – заросли ивы, берёзы, арчи. На орошаемых землях выращивают пшеницу, виноград, грушу, шелковицу, грецкий орех и др. В горах Памира обитают горный козёл (киик), горный баран (архар), бурый медведь, волк, лисица, снежный барс, длиннохвостый сурок, заяц-талай и др. В домашних условиях разводят яков-кутасов. Бóльшая часть населения живёт в долинах. Осн. занятие – горное земледелие и скотоводство. Зап. Памир – крупный центр международного альпинизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: