Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга представляет собой научно-популярное справочное издание, включающее более 2600 статей, посвященных природным объектам нашей планеты (материки, океаны, моря, реки, озера, острова, горы и т. д.), а также важнейшим географическим понятиям и терминам. Содержит статьи о великих землепроходцах и мореплавателях, путешественниках и ученых. Предназначена для школьников, студентов и широкого круга читателей.

Энциклопедия «География». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

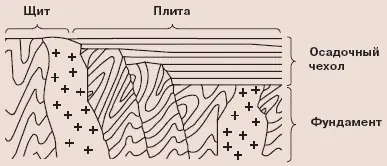

Строение платформы

ПЛОДОВÓДСТВО, возделывание плодовых и ягодных культур для получения фруктов и ягод; отрасль растениеводства. Одна из древнейших с.-х. отраслей (яблоню, грушу, сливу, персик, абрикос, гранат в Средней Азии и Закавказье выращивают более 4 тыс. лет). На Руси плодоводство стало развиваться начиная с 10 в., в 15–16 вв. наряду с типичными для средней полосы культурами (яблоня, груша, слива, вишня, крыжовник и др.) в Москве и Подмосковье в оранжереях и теплицах выращивали лимон, абрикос, персик. Мировой ареал плодоводства охватывает пояс от 60° с. ш. до 60° ю. ш. В современный мировой сортимент входят более 200 плодовых культур, сортовой состав которых весьма разнообразен. Наиболее богато по разнообразию выращиваемых культур плодоводство умеренной и субтропической зон Сев. полушария. Крупнейшие производители фруктов и ягод – Китай (св. 73 млн. т в год), Индия (ок. 55 млн. т), Бразилия (св. 38 млн. т), США (св. 33 млн. т), Италия (ок. 20 млн. т). Плодоводство развито также в Испании, Мексике, Франции, Турции, России, Украине, Узбекистане, Грузии и др.

ПЛОДОРÓДИЕ ПÓЧВЫ, одна из главнейших экологических функций почвы, заключающаяся в её способности обеспечивать растения на всех этапах роста и развития элементами минерального питания, влагой и воздухом. Осн. фактор продуктивности с.-х. угодий. Плодородие почвы зависит от её гранулометрического, минералогического и химического состава, структуры, физических и агрофизических свойств, теплового режима, содержания органического вещества (гумуса), интенсивности микробиологических процессов, поглотительной способности.

Уровни естественного плодородия почв в разных регионах земного шара различны. Наиболее высоким плодородием обладают чернозёмы луговых степей и чернозёмовидные почвы прерий. В более влажных областях лесной зоны повышается кислотность почв и понижается содержание элементов минерального питания. В ещё более высоких широтах в умеренном поясе не хватает тепла, почвы часто переувлажнены и поэтому менее плодородны. Для почв аридных (с сухим климатом) областей характерны недостаток влаги, высокая щёлочность, избыток солей, неблагоприятные физические и физико-химические свойства. Вегетация растений здесь затруднена, земледелие возможно только при искусственном орошении и применении специфической агротехники.

Для повышения плодородия почв независимо от их местоположения используют соответствующие приёмы (при избыточной кислотности – известкуют, при недостатке органических и минеральных веществ вносят необходимые удобрения, применяют специальные системы обработки почвы, севообороты и др.). См. также Почвенные ресурсы .

ПЛОСКОГÓРЬЕ, горная территория, в рельефе которой преобладают плоские и слабоволнистые водоразделы, сочетающиеся с отдельными горными массивами, кряжами и глубоко врезанными речными долинами. Абс. высоты 700–1500 м и более, относительные 200–300 м и более. Геологическая структура сложная, но вершинная поверхность срезает эти структуры под один уровень либо образуется ступенчатая поверхность из 2–3 уровней. В формировании плоскогорий выделяются три (иногда больше) этапа: этап горообразования; этап денудационного выравнивания и снижения гор; этап новейшего общего поднятия. Плоскогорья могут включаться в более крупные горные системы, в частности нагорья (напр., Анатолийское плоскогорье в составе Малоазиатского нагорья, значительные участки Тибетского нагорья, плоскогорья в горах Ю. Сибири и Прибайкалья), но могут выступать и как самостоятельные тер. – Среднесибирское плоскогорье.

ПЛОСКОСТНÓЙ СМЫВ, удаление частиц почвы или верхнего слоя коры выветривания талой либо дождевой водой, стекающей по склону в виде более или менее сплошной пелены глубиной до нескольких сантиметров. Обычно сочетается с линейным мелкоручейковым стоком и смывом. Сносимый вниз по склону материал временно задерживается, затем снова вовлекается в движение и откладывается в нижней части склона и у его подножия, образуя плащ т. н. делювия (от лат. «делювио» – смываю). В результате поверхностного смыва склон выполаживается. Интенсивность смыва определяется совокупностью различных факторов: количеством атм. осадков и их интенсивностью, плотностью защитного растительного покрова, способностью почв к поглощению и фильтрации воды, механическим составом почв и грунтов, крутизной и длиной склона. Наиболее подвержены смыву распаханные склоны, а в естественных условиях – склоны в юж. степях и полупустынях.

ПЛÓТНОСТЬ НАСЕЛÉНИЯ, один из главных и одновременно самый простой показатель размещения населения, его расселения, отражающий степень заселённости территории. Измеряется как численность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади определённой территории. Ср. плотность нас. на обитаемой мировой тер. 38 чел. на 1 км². Значения этого показателя по странам различаются от нескольких сотен (в Монако более 15,5 тыс. чел.) до одного человека на 1 км². Если же рассчитывать плотность населения в пределах каких-либо адм. или природных ареалов внутри стран, то значения в расчёте на 1 км² могут составлять на одном полюсе десятки тысяч чел., а на другом – сотые доли человека. Поэтому для расчётов используют различные единицы площади – в зависимости от того, сильно или слабо заселена тер., хотя чаще всего это 1 км². Для различных исследовательских и познавательных целей рассчитывают плотность как всего населения, так и отдельно городского и сельского. Кроме того, рассчитывают специальные показатели плотности, напр. на единицу площади с.-х. земель. В России плотность населения в ср. составляет 8,7 чел. на 1 км², однако по субъектам Федерации она различается в сотни раз.

ПЛЯЖ, надводная часть современной береговой зоны, находящаяся под воздействием прибойного потока и характеризующаяся наличием подвижного скопления наносов. Пляж состоит из ровных, слабо наклонных в сторону моря участков, береговых валов и пляжевых фестонов. По морфологии различают пляжи полного профиля, или двухсклонные, и пляжи, прислонённые к клифу. Пляж полного профиляпредставляет собой береговой вал, образующийся при резком преобладании прямого потока над обратным, и в зависимости от характера обратного потока он может быть вогнутым или выпуклым. Галечные валы чаще имеют выпуклый склон, песчаные – вогнутый. Прислонённый пляж, прислоняясь гребнем к клифу, имеет только один склон, обращённый в сторону моря. По составу слагающего материала различают пляжи песчаные, галечные, валунные, гравийные, коралловые, ракушечные и др. Для рекреационных целей большей частью используют песчаные и галечные пляжи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: