Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. И. Аргунов. «Портрет Т. В. Шлыковой-Гранатовой». 1789 г. Музей-усадьба «Кусково». Москва

Николай Иванович (1770–1828) начал заниматься живописью в юном возрасте. По завещанию графа, в 1815 г. получил вольную. В 1816 г. Петербургская академия художеств признала его «назначенным» в академики; в 1818 г. за «Портрет сенатора П. С. Рунича» (1817) был удостоен звания академика живописи.

Одна из лучших работ раннего периода – «Портрет Т. В. Шлыковой-Гранатовой» (1789), примы балерины крепостного театра Шереметевых. Копировал произведения известных европейских мастеров в Эрмитаже, много работал в Останкино – летней загородной резиденции Н. П. Шереметева, руководил живописными работами в здании Странноприимного дома в Москве, занимался благоустройством Фонтанного дома в Санкт Петербурге. В нач. 19 в. создал несколько замеча тельных портретов графини П. И. Шереметевой – бывшей крепостной актрисы, певицы шереметевского театра Ковалёвой-Жемчуговой («Портрет П. И. Шереметевой в красной шали», «Портрет П. И. Шереметевой в полосатом халате»). Историк искусства М. В. Алпатов писал: «В истории русской школы Николаю Аргунову принадлежит скромное место. Но перед его портретами невольно приходят на ум замечательные явления русской культуры нач. 19 в. Вспоминаются пушкинские „Повести Белкина“ с их безыскусной простотой слога, русские романсы, в которых много душевного благородства и напевности. Вспоминаются также особнячки в арбатских переулках, русский «крепостной ампир » с его чертами народности и чистотой классических форм».

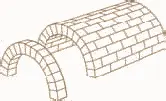

ÁРКА(от лат. arcus – дуга, изгиб) в архитектуре, криво линейная конструкция для перекрытия проёма в стене или пространства между двумя опорами (столбами, колоннами и пр.). Наиболее часто используются полукруглые (полуциркульные) арки; для готики характерны стрельчатые (в форме тетивы натянутого лука) арки, для арабской архитектуры – подковообразные.

Арка. Схема конструкции

Арки возводят из камня, кирпича, металла или дерева, современные – чаще из железобетона. Впервые появились в странах Древнего Востока. Широкое применение арочные конструкции получили в архитектуре Древнего Рима в акведуках, амфитеатрах , позднее в строительстве мостов, путепроводов и др. сооружений.

К. И. Росси. Арка зданий Сената и Синода в Санкт-Петербурге. 1829-34 гг.

ÁРКА ТРИУМФÁЛЬНАЯ,см. Триумфальная арка .

АРКÁДА(франц. arcade), ряд одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны и образующих галерею.

АРКАТУ́РА(франц. arcature), ряд декоративных (не имеющих конструктивного значения) арок, расположенных в виде фриза, пояса на фасаде здания или на внутренних стенах. Впервые стала применяться в средневековой архитектуре. Аркатурный пояс, опирающийся на тонкие колонки, называют аркатурно колончатым. Этот декоративный элемент широко применялся в древнерусской архитектуре, особенно во владимиро суздальских белокаменных храмах.

К. И. Росси. Арка зданий Сената и Синода в Санкт-Петербурге. 1829-34 гг.

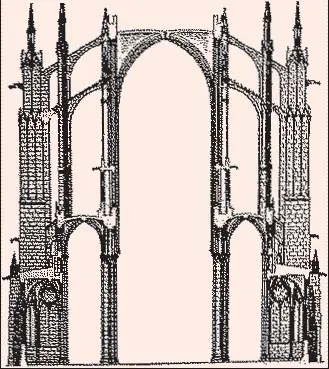

АРКБУТÁН(франц. arc-boutant), каменная полуарка, находящаяся снаружи здания и передающая распор (давление) сводов главного нефа средневекового храма внешним опорным столбам – контрфорсам. Особенно широко применялись в архитектуре готики . Их использование позволяло сделать внутреннее пространство зданий более свободным за счёт уменьшения массы внутренних опор, увеличить оконные проёмы, зрительно облегчив стены, и т. д.

Аркбутаны и контрфорсы. Схема конструкции (стрелками указаны аркбутаны)

АРТЕФÁКТ(от лат. artefactum – искусственно сделанное), рукотворный, т. е. созданный человеком, а не природой, объект (кухонная утварь, обломок мебели и т. д.), который художник в процессе творчества изымает из бытового контекста и пересоздаёт в произведение искусства.

АРХИТЕКТУ́РА(лат. architectura, от греч. architéktōn – строитель), зодчество, искусство строительства зданий и сооружений; один из видов пространственных искусств . Формирует пространственную среду для жизни и деятельности людей. Имеет первостепенное значение в синтезе искусств (живописи, скульптуры, декоративноприкладного творчества), объединяя их в художественный ансамбль. Архитектурные сооружения являются, с одной стороны, памятниками материальной культуры (свидетельствуют о технических достижениях, связаны с практическими нуждами людей); с другой стороны, произведениями искусства, с помощью специфического языка раскрывающими мироощущение своей эпохи.

Собор Парижской Богоматери. 1163–1257 гг.

Получить полное представление о памятнике архитектуры можно только в процессе движения, обхода здания или комплекса сооружений снаружи и изнутри, смены точек зрения. В восприятии архитектурного образа принимают участие, помимо зрения, осязание (ощущение шероховатой или гладкой стены, теплоты деревянных перил или прохлады каменных колонн ) и слух (гулкие шаги, эхо, скрип дверей и т. д. помогают почувствовать масштаб и протяжённость здания). Дополнительную информацию о сооружении представляют планы и чертежи.

В произведении архитектуры неразрывно связаны польза (функциональность), прочность (инженерный расчёт) и красота (конструкция здания выражает определённую эстетическую идею; строительные материалы – камень, дерево, бетон и др. – художественно осмысляются). Выразительные средства архитектуры: форма, масштаб (размеры сооружения, соразмерность постройки и её частей человеку), пропорции (соотношение частей и целого), ритм , тектоника (образное выражение конструкции), цвет и фактура материалов, взаимодействие сооружений с окружающим пространством. Различные приёмы обработки поверхности здания играют большую роль в создании художественного образа. Облицовочный камень может быть гладко отполированным или грубо cколотым; прожилки мрамора, текстура древесины имеют каждый раз неповторимый рисунок. С помощью цвета и фактуры архитекторы выделяют конструктивные и декоративные элементы здания (наличники окон в древнерусских храмах украшены изразцами; контраст гладких плоскостей зелёных или жёлтых стен и белых колонн характерен для построек эпохи классицизма ). Декоративные детали помогают организовать плоскость фасада, акцентировать тектонику сооружения, обогащают его ритмическую структуру (кокошники в древнерусских церквях, аркатура в средневековых постройках, стрельчатые арки в готических храмах).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: