Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие базилики являются выдающимися памятниками раннехристианской (Сант-Аполлинаре Нуово и Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, Италия, 6 в.), романской (Сантьяго-де-Компостела, Испания; Сен-Сернен в Тулузе, Франция; обе – 11–13 вв.) и готической архитектуры (соборы в Париже, Кёльне, Праге, Толедо, Солсбери).

БАКСТ(настоящая фамилия Розенберг) Лев Самуилович (1866, Гродно – 1924, Париж), русский живописец, график, театральный художник; представитель стиля модерн . Один из основателей и активных участников художественного объединения «Мир искусства» . Родился в семье зажиточного портного. С детства был увлечён театром и живописью. Обучался в качестве вольнослушателя в Петербургской академии художеств (1883—87). В 1890 г. познакомился с художниками А. Н. Бенуа и К. А. Сомовым , критиком и публицистом Д. В. Философовым, антрепренёром С. П. Дягилевым , составившими впоследствии ядро «Мира искусства». В 1891 г. совершил путешествие в Германию, Бельгию и Францию для знакомства с музеями; в Париже обучался в студии Ж. Л. Жерома и Академии Р. Жюльена. Вернувшись в Россию, под руководством друзей овладел техникой акварели , начал участвовать в выставках Общества русских акварелистов (портреты В. Ф. Нувеля, 1895; А. Н. Бенуа, 1898). Создавал изысканные иллюстрации и виньетки в стиле О. Бёрдсли для журналов «Мир искусства», «Весы», «Аполлон», «Золотое руно» и др. Увлекался японской гравюрой.

Л. С. Бакст. «Ужин». 1902 г. Русский музей. Санкт-Петербург

Каллиграфическое совершенство рисунка, неисчерпаемая изобретательность в орнаментах и изысканность линий стали «фирменными» чертами графического почерка Бакста. Его портреты погружают в утончённо хрупкую и пряно ядовитую атмосферу Серебряного века («Портрет поэта А. Белого», 1905; «Портрет поэтессы З. Н. Гиппиус», 1906; «Портрет С. П. Дягилева с няней», 1906; «Ваза. Автопортрет», 1906). В картине «Ужин» (1902) художник изобразил «стильную декадентку fin de siecle (конца века), чёрно-белую, тонкую, как горностай, с таинственной улыбкой a la Джиоконда» (В. В. Розанов). В 1907 г. вместе с В. А. Серовым совершил путешествие в Грецию. Результатом поездки стало панно «Древний ужас» (1908): статуя богини любви Афродиты царит над гибнущим во вселенской катастрофе миром, олицетворяя торжество красоты и Вечной женственности (любимый мотив мастеров символизма).

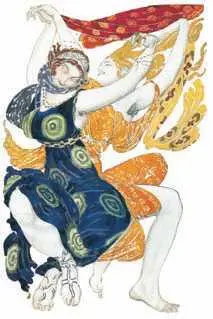

Л. С. Бакст. «Беотийка». Эскиз костюма к балету Н. Н. Черепнина «Нарцисс». 1911 г. Частное собрание. США

Бакст вошёл в историю искусства прежде всего как блестящий театральный художник. С 1909 г. жил в основном в Париже. Вершина его творчества – декорации для балетов « Русских сезонов » в Париже (1909—10), организованных С. П. Дягилевым. В 1911 г. стал художественным директором труппы «Русский балет», созданной на основе «Русских сезонов». В театральных работах стремился передать дух эпохи: Древнего Египта в «Клеопатре» (1909), ослепительной гаремной роскоши в «Шахерезаде» (1910). Эскизы художника к балетным спектаклям – подлинные графические шедевры: персонажи, опьянённые стихией танца и страсти, предстают в бурном движении; летящие складки одежд сплетаются в изысканный орнамент. Современники называли Бакста «художником радости». Он был прославлен за границей значительно больше, чем на родине. После Октябрьской революции (1917) оказался фактически отрезан от России, одиночество усугубил его разрыв с С. П. Дягилевым. В последние годы жизни оформил несколько спектаклей для театра Гранд опера в Париже; написал серию панно на тему сказки «Спящая красавица» для особняка Д. Ротшильда в Лондоне (1920 е гг.). Созданные им костюмы и декорации оказали огромное влияние на театрально-декорационное искусство 20 в.

БАЛÉТ(франц. ballet, от итал. balletto), вид сценического искусства: музыкально-хореографическое театральное представление, в котором все события, характеры и чувства персонажей передаются с помощью танца. Балетный спектакль создаётся совместными усилиями композитора и балетмейстера, разрабатывающего хореографию и продумывающего движения каждого актёра. Балет начал формироваться в Европе в 16 в. Его предшественниками были театрализованные праздничные шествия и танцы на придворных балах и рыцарских турнирах. В эпоху Возрождения были популярны музыкальные спектакли, куда включались пантомимы, вокальные и танцевальные номера. Балетные номера вставляли в первые оперные спектакли. Как самостоятельный вид сценического искусства сложился во второй пол. 18 в.; пережил расцвет в эпоху романтизма («Жизель», 1841, и «Корсар», 1856, А. Адана; «Дон Кихот» Л. Минкуса, 1869; балетмейстеры Ф. Тальони, Ж. Перро и др.).

В. А. Серов. «Анна Павлова в балете “Сильфида”». 1909 г.

В 19 в. русский балет выдвинулся на первое место в мире, чему способствовали музыка П. И. Чайковского, высокий уровень преподавания в балетных школах, талант и виртуозное мастерство балетмейстеров (Ш. Л. Дидло, М. И. Петипа, Л. И. Иванова) и танцовщиц (А. И. Истоминой, Е. И. Андреяновой, Е. А. Санковской, М. Ф. Кшесинской, О. О. Преображенской и др.). Постановки Петипа на музыку Чайковского стали классическими образцами балетных спектаклей для следующих поколений. На рубеже 19–20 вв. важным событием художественной жизни стали дягилевские «Русские сезоны» в Париже. В 20 в. Россия сохранила за собой ведущую роль в области балетного искусства (балеты «Ромео и Джульетта», 1936, и «Золушка», 1944, С. С. Прокофьева; «Золотой век» Д. Д. Шостаковича, 1930; «Гаянэ», 1942, и «Спартак», 1954, А. И. Хачатуряна; танцовщики В. В. Васильев, М. Р. Э. Лиепа, Р. Х. Нуреев, М. Н. Барышников; балерины О. В. Лепешинская, Г. С. Уланова, М. М. Плисецкая, М. Т. Семёнова, Н. И. Бессмертнова, Е. С. Максимова, Н. В. Павлова и др.). Выдающимися хореографами 20 в. были французы М. Бежар и Р. Пети, выходцы из России С. Лифарь (во Франции) и Дж. Баланчин (в Америке).

БАПТИСТÉРИЙ(греч. baptistérion – купель), помещение для проведения обряда крещения в христианском храме. В странах Западной Европы обычно каменное или кирпичное отдельно стоящее здание, круглое или восьмигранное в плане, перекрытое куполом (баптистерий собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, Италия, 11–13 вв.; двери украшены рельефами Л. Гиберти , 1404—52).

Баптистерий собора Санта-Мария дель Фьоре. 11–13 вв. Флоренция

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: