Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

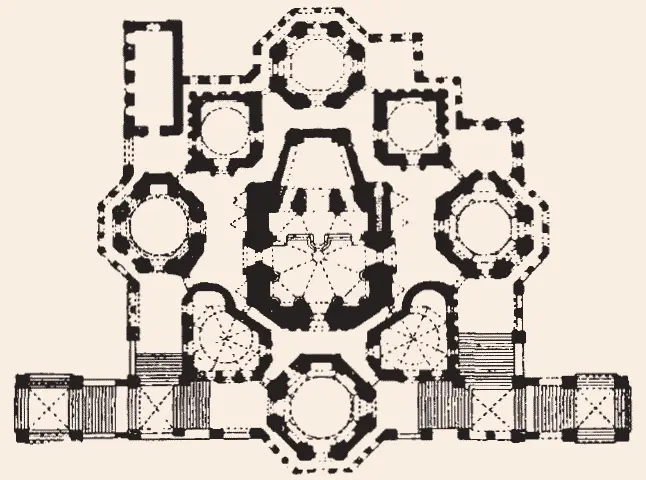

Барма и Постник. Храм Василия Блаженного (Покрова Богородицы что на Рву). 1555—61 гг. Москва

Центральный шатёр «собирает» церковки с узорными луковичными главами в единый пирамидальный объём; собор производит впечатление цельного и гармоничного сооружения. Сложная архитектура храма с его чёткой соподчинённостью повторяющихся форм продиктовала и принцип декоративного оформления, в котором важную роль играют яркое узорочье и сквозные мотивы. Полукружия нижних арок – пролётов повторяются в многочисленных ярусах кокошников , словно «перебегающих» с одного столпа на другой. Пилястры, карнизы , колонки, круглые окна, «стрелы» и др. декоративные детали создают ощущение подвижности, восхождения ввысь. Собор уподоблен городу с башнями, стенами и церквями. В его архитектурных формах реализована идея райского храма-города, Небесного Иерусалима. В то же время это храм-памятник погибшим под Казанью.

План собора

Ныне в здании храма располагается филиал Государственного исторического музея.

ВАСИ́ЛЬЕВФёдор Александрович (1850, Гатчина – 1873, Ялта), русский живописец, пейзажист. Происходил из семьи мелкого почтового чиновника. Появился на свет до вступления родителей в брак, поэтому считался незаконнорождённым. С 13 лет обучался в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств (1863—67). Посещал рисовальные вечера Петербургской артели художников , где познакомился с И. Н. Крамским , оказавшим большое влияние на формирование творческой индивидуальности Васильева. В 1868—69 гг. учился у пейзажиста И. И. Шишкина . От своего наставника воспринял умение внимательно изучать натуру. В 1868 г. Шишкин женился на сестре Васильева. В 1870 г. вместе с И. Е. Репиным совершил путешествие по Волге («Вид на Волге. Баржи», «Волжские лагуны»; обе – 1870). В 1871 г. пытался продолжить художественное образование, посещая занятия в Петербургской академии художеств в качестве вольнослушателя, но состояние здоровья не позволило художнику всецело посвятить себя искусству. В том же году покинул Санкт-Петербург из-за обострившегося туберкулёза и уехал в Ялту (на средства Общества поощрения художеств и П. М. Третьякова ), откуда ему уже не суждено было вернуться. Умер в возрасте 23 лет. Незадолго до смерти получил звание почётного вольного общника АХ (1873).

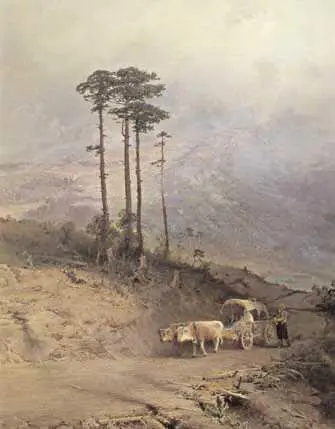

Ф. А. Васильев. «В Крымских горах». 1873 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Творческая деятельность Васильева продолжалась немногим более шести лет, однако он вошёл в историю русского искусства как один их самых ярких мастеров. «Гениальным юношей» называл его И. Н. Крамской. Художника привлекали романтически-напряжённые состояния природы, он не знал себе равных в остроте восприятия цвета, его декоративных возможностей. По мнению Крамского, Васильев внёс «в русский пейзаж то, чего последнему недоставало и недостаёт: поэзию при натуральности исполнения». В «Оттепели» (1871), за которую Васильев получил первую премию по ландшафту Общества поощрения художеств, панорамная, вытянутая по горизонтали композиция картины подчёркивает тоскливую протяжённость равнинного пейзажа. Картина имела большой успех на выставке в Лондоне (1872). Подлинный шедевр «Мокрый луг» (1872) был написан в Ялте по рисункам, сделанным ещё до отъезда в Крым. Чистыми, насыщенными красками сияет омытый дождём луг. Художник любуется каждой травинкой, листком, каждым комком земли, приближая их к самому краю картины. На дальнем плане – рваные клочья уходящих грозовых туч. По словам Н. Н. Ге , художник «открыл мокрое, светлое, движущееся небо». В пейзаже «В Крымских горах» (1873) природа предстаёт героически величественной. В одной из последних картин «Болото в лесу. Осень» (1872), оставшейся незаконченной, пейзаж подобен великолепной свето-цветовой симфонии.

Ф. А. Васильев. «Мокрый луг». 1872 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ф. А. Васильев – один из основоположников «пейзажа настроения» в русской живописи.

ВАСНЕЦÓВАполлинарий Михайлович (1856, село Рябово Вятской области – 1933, Москва), русский живописец и график, театральный декоратор, историк искусства. Родился в семье священника. Учился живописи у старшего брата В. М. Васнецова . В 1872 г., окончив Вятское духовное училище, по настоянию брата переехал в Санкт-Петербург для подготовки к поступлению в Петербургскую академию художеств . Увлёкшись народническими идеями, оставил мысль о художественном образовании и решил посвятить себя просвещению народа. В 1875 г. сдал экзамен на звание сельского народного учителя и уехал в село Быстрица Орловской губернии. Вскоре, разочаровавшись в народничестве, вернулся к живописи. В 1880—90 гг. работал в Санкт-Петербурге, создавал рисунки для журналов «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация» и др. С 1891 г. постоянно жил в Москве. С 1882 г. ежегодно проводил лето на даче у В. М. Васнецова в селе Ахтырка, близ Абрамцево , тогда же стал участником Абрамцевского художественного кружка . С 1883 г. представлял свои произведения на выставках передвижников . После неоднократных поездок по русскому Северу и Уралу создал цикл эпических пейзажей («Тайга на Урале. Синяя гора», 1891; «Кама», 1895; «Северный край. Сибирская река», 1899, и др.). С 1900 г. академик АХ. Один из организаторов и председатель Союза русских художников . Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901—18), руководил классом пейзажной живописи после смерти И. И. Левитана . Был членом Московского археологического общества (с 1906 г.) и председателем Комиссии по изучению старой Москвы (с 1918 г.); сделал на их заседаниях более 40 научных докладов. Написал главу «Облик старой Москвы» для второго тома «Истории русского искусства» (1910) под редакцией И. Э. Грабаря .

А. М. Васнецов. «Всехсвятский каменный мост. Конец 17 в.». 1901 г. Художественный музей. Ярославль

Наиболее известны историко-архитектурные картины Васнецова, бережно и достоверно передающие облик Москвы 12–17 вв. («Улица в Китай-городе. Начало 17 в.», 1900; «Красная площадь во второй пол. 17 в.», 1925; «Гонцы. Ранним утром в Кремле», 1913). В 1920-х гг. исполнил ряд работ для Коммунального музея (ныне Музей истории и реконструкции Москвы). Умение поэтически воссоздавать картины прошлого подкреплялось в творчестве художника обширными знаниями по истории и археологии Москвы, которые он постоянно углублял, изучая фонды Исторического музея, памятники древнерусской архитектуры, старинные гравюры, планы и чертежи, архивные данные. Картины Васнецова погружают зрителя в атмосферу жизни древней столицы, в гущу пёстрой и разноликой уличной толпы. В архитектурную и пейзажную среду органично включены люди с их повседневными занятиями. К историко-археологическим картинам близки по стилю театральные работы художника (декорации и костюмы к операм «Иван Сусанин» М. И. Глинки, 1885; «Хованщина» М. П. Мусоргского, 1897; к спектаклям Частной русской оперы С. И. Мамонтова ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: