Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

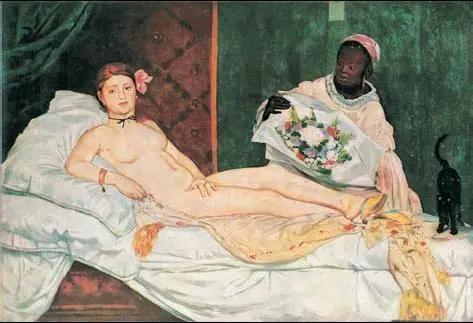

Э. Мане. «Олимпия». 1863 г. Музей д’Орсэ. Париж

Э. Мане. «Балкон». 1868 г. Музей д’Орсэ. Париж

В 1870-е гг. Мане сблизился с импрессионистами, особенно с К. Моне и Б. Моризо, много работал на пленэре , однако не разделял до конца творческие принципы импрессионистической живописи. Он никогда не отказывался от чёрного цвета, напротив, многие его лучшие работы написаны в благородной и изысканной чёрно-серебристой гамме. Таковы его «испанские» картины – «Дама с веером» (1872), «Балкон» (1868) и др. В «Балконе», написанном по мотивам «Мах на балконе» Гойи, изображены друзья художника; на первом плане – художница Б. Моризо. Одиночество человека, отчуждённость людей друг от друга, становится главной темой в этой картине и более позднем шедевре художника – «Бар в Фоли-Бержер» (1881—82). Девушка за стойкой бара выслушивает заказ подошедшего мужчины, но её мысли далеко, в волшебном мире мечты. Зеркало за спиной молодой барменши отражает зыбкую, словно мираж, ночную жизнь парижского ресторана. В последний год жизни Мане был тяжело болен. Прикованный к постели, он писал цветы, которые приносили ему из сада. В его последних натюрмортах ощущается страстная любовь к жизни, переполнявшая художника, и пронзительное переживание красоты мира.

Творчество Мане оказало значительное влияние на импрессионистов. Художник был, по словам О. Ренуара , «знаменосцем новой школы». Учениками Мане являлись Б. Моризо, Е. Гозалес и М. Кассат.

МАНТÉНЬЯ(mantegna) Андреа (1431, Изола-ди-Картуро, близ Венеции – 1506, Мантуя), итальянский живописец и гравёр эпохи Раннего Возрождения . Учился у своего приёмного отца Ф. Скварчоне в Падуе (1441—48). Испытал влияние Донателло , А. дель Кастаньо и венецианских мастеров. Тщательно изучал античное искусство.

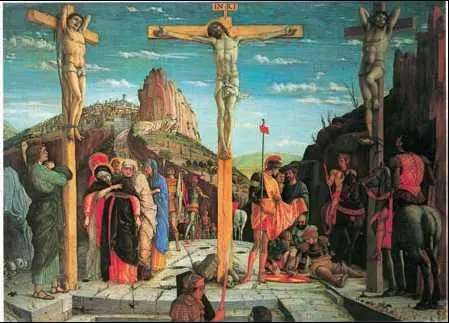

А. Мантенья. «Голгофа». Ок. 1457—59 гг. Лувр. Париж

В первый падуанский период творчества (1449—56) исполнил фрески в капелле Оветари церкви Эремитани (почти полностью разрушены во время Второй мировой войны), в которых определился его суровый и жёсткий стиль, впечатляющий силой рисунка и резкостью ракурсов . Створки алтаря церкви Сан-Дзено Маджоре в Вероне (1457—59) были обрамлены роскошной резьбой по рисункам самого художника. Алтарь был распилен и увезён во Францию Наполеоном (1797); ныне его части находятся в разных музеях. Одна из лучших композиций алтаря – «Голгофа» пронизана суровым драматизмом. Скалы напоминают причудливые кристаллы, фигуры подчёркнуто скульптурны, лица рыдающих женщин – Богоматери и Марии Магдалины – уподоблены античным трагическим маскам.

А. Мантенья. «Принесение во храм». Ок. 1460 г. Государственные музеи. Берлин

В 1453 г. Мантенья сблизился с семейством венецианских живописцев Беллини, женившись на девушке из этого рода. В 1459 г. художник переехал в Мантую, где до конца жизни оставался придворным мастером герцога Лодовико Гонзага и где были созданы его главные произведения. В «Св. Себастьяне» (ок. 1460—70 гг.) фигура святого, привязанного к мраморной колонне, уподоблена каменному изваянию. В то же время Мантенья, один из немногих ренессансных художников, не боится показать физические страдания мученика, чьё тело пронзено множеством стрел, а одна из них пробила насквозь голову святого.

Темой знаменитых росписей в «Камере дельи Спози» замка Сан-Джорджо в Мантуе (1474) стало прославление семьи Гонзага. Боковые стены расписаны сценами из придворной жизни, обрамлёнными тяжёлыми живописными портьерами. Потолки украшены медальонами, символами дома Гонзага, гирляндами из цветов и фруктов. В центре находится изображение круглого окна, зрительно «прорывающего» потолок и открывающего голубое небо с облаками. Через балюстраду «окна» в комнату заглядывают дамы и крылатые пухлые путти, двое из которых перелезли через ограду и стоят прямо над головой зрителей. Найденный Мантеньей иллюзионистический мотив предвосхищает барочные плафоны . Полотно «Мёртвый Христос» (после 1474 г.) до сих пор поражает необычным смелым ракурсом и трагической неприкрашенностью. Героическим римским духом овеяны монохромные картоны из цикла «Триумф Цезаря» (1485—88, 1490—92). В 1497 г. были написаны две аллегорико-мифологические композиции для Изабеллы д’Эсте («Парнас» и «Минерва, изгоняющая Пороки из сада Добродетелей»).

Гравюры Мантеньи столь же монументальны и героичны, как живописные работы (гравюры на меди из серии «Битва морских божеств», ок. 1470 г.). В мастерской Мантеньи создавались также картоны для гобеленов, свадебные сундуки («кассоне»), ювелирные изделия.

Творчество художника оказало значительное воздействие на ренессансное искусство Северной Италии. Благодаря широкому распространению гравюр Мантеньи, достижения итальянского искусства эпохи Возрождения стали известны в Германии, где повлияли на А. Дюрера .

МАНЬЕРИ́ЗМ(итал. manierismo, от maniera – манера, приём), направление в западноевропейском, главным образом итальянском, искусстве сер. и кон. 16 в., отразившее кризис гуманистических идеалов эпохи Возрождения . Произведения маньеристов пронизаны ощущением трагических диссонансов бытия, власти над человеком иррациональных сил. Подражая внешним приёмам Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля и др. мастеров Высокого Возрождения, маньеристы утверждали служение «субъективной идее» художника в противоположность ренессансному принципу следования природе. На смену ясной гармонии пришли неустойчивость композиции , усложнённые, манерно изощрённые формы, деформированные фигуры, чрезмерные, внутренне напряжённые, нервные движения, никак не мотивированные сюжетом. Красота детали становилась важнее красоты и гармонии целого. В искусстве маньеризма, ориентированном прежде всего на утончённые вкусы аристократии, возродились некоторые черты рыцарской культуры Средневековья. Ведущими представителями маньеризма в живописи были Я. Понтормо, Ф. Пармиджанино, А. Бронзино, Р. Фьорентино, Дж. Вазари , Б. Бандинелли, Ф. Цуккаро, Дж. Романо; в скульптуре Б. Челлини , Джамболонья.

Ф. Пармиджанино. «Мистическое обручение св. Екатерины». 1525—27 гг. Национальная галерея. Лондон

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: