Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

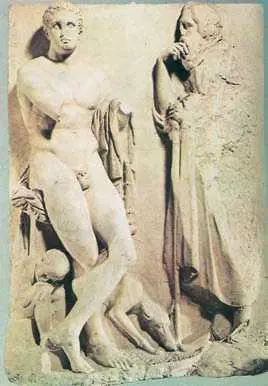

Скопас (?). Надгробие юноши. 4 в. до н. э.

Дипилонский некрополь близ Афин. Надгробия 5–4 вв. до н. э.

НЕОГÓТИКА,«готический вкус», «готический стиль», художественное течение в архитектуре 19 – нач. 20 в., связанное с изучением и использованием форм европейского средневекового зодчества (Э. Виолле-ле-Дюк во Франции, Т. Рикмен в Великобритании). Неоготика в России прошла несколько этапов. В кон. 18 в. «готический» декор накладывался на стены классицистических зданий (В. И. Баженов . Усадьба Царицыно, 1775—85; М. Ф. Казаков . Петровский путевой дворец в Москве, 1775—82). Этот период в развитии стиля чаще называют псевдоготикой . В эпоху романтизма зодчие стремились воссоздать в архитектурных формах зданий целостный образ Средневековья (А. А. Менелас, А. И. Штакеншнейдер, М. Д. Быковский). В кон. 19 – нач. 20 в. неоготика переживает яркий расцвет как одно из течений в русле модерна , представители которого воспроизводили пространственные решения готики с помощью новых конструкций и материалов, металла и стекла. Городские дома напоминали средневековые замки (особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке, архитектор Ф. О. Шехтель , 1893—98; см. илл. на с. 574; собственный дом архитектора Л. Н. Кекушева на Остоженке, 1903; здание детского сада общества «Сеттлемент» в Вадковском переулке, 1907—10, архитектор А. У. Зеленко; все – в Москве).

Н. Г. Лазарев. Особняк Н. И. Миндовского в Пречистенском переулке. 1906 г. Москва

НЕОКЛАССИЦИ́ЗМ,направление в изобразительном искусстве и архитектуре кон.19 – нач. 20 в., возродившее интерес к наследию античности и Ренессанса, к ясной пластической форме. В зарубежном искусствознании этим термином обозначают искусство второй пол. 18 – нач. 19 в. (см. ст. Классицизм ).

Неоклассицизм как стиль в архитектуре формировался на протяжении 1900-х гг. Возрождение интереса к античной и ренессансной традиции заметно у таких архитекторов, как О. Перре (Франция), П. Беренс (Германия), Э. Лаченс (Англия). Период увлечения классикой был в творчестве П. Пикассо . В России возрождение интереса к классическим художественным традициям началось с поэтизации торжественных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга и обаятельной простоты старинных русских усадебных построек. Именно в зодчестве нач. 20 в., в объёмно-пространственных композициях зданий, в их планировочных решениях, в их скульптурном декоре нагляднее всего обнаруживаются стилевые приметы неоклассицизма. Ориентируясь на классические образцы (античные храмы, дворцы и виллы итальянского Возрождения , дворцы, особняки, усадебные постройки русского классицизма), они использовали традиционные архитектурные формы и конструктивные приёмы сообразно современным представлениям о выразительности и красоте художественного образа здания. И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, В. А. Щуко сознательно стремились напомнить зрителю конкретный классический прототип . Зодчие, возводившие новые типы зданий – доходные дома, вокзалы, торговые предприятия, банки (А. Е. Белогруд, Ф. И. Лидваль, М. М. Перетяткович, И. С. Кузнецов, М. С. Лялевич, Н. Г. Лазарев и др.), создавали свободные вариации классических мотивов.

А. Е. Яковлев. «Автопортрет». 1917 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Мастера неоклассицизма осознавали себя хранителями традиций русской культуры, утверждая свои принципы в полемике с авангардистами (публикации в журнале «Аполлон»). В живописи неоклассицизм проявился в творчестве мастеров, объединившихся в 1904 г. в группировку Новое общество художников (К. Ф. Богаевский , А. Ф. Гауш, Д. Н. Кардовский, Б. М. Кустодиев , П. И. Нерадовский, И. А. Фомин, В. А. Щуко). В русле неоклассицизма создавали свои произведения А. Е. Яковлев, Б. Д. Григорьев и В. И. Шухаев, к этому стилю близки классицизирующие скульптурные композиции С. Т. Конёнкова и А. Т. Матвеева , картины К. С. Петрова-Водкина с их строгой пластикой.

НЕРВЮ́РАв архитектуре (франц. nervure, от лат. nervus – жила, сухожилие), арка из тёсаных клинообразных по форме камней, укрепляющая рёбра крестового свода . Нервюры широко применялись в готической архитектуре.

Нервюры собора в Йорке. 1070–1470 гг.

НÉСТЕРОВМихаил Васильевич (1862, Уфа – 1942, Москва), русский живописец. Родился в религиозной купеческой семье, в которой особенно почитали св. Сергия Радонежского. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1877—86, с перерывами) у В. Г. Перова , И. М. Прянишникова , В. Е. Маковского . В 1881—83 гг. посещал классы Петербургской академии художеств . В 1891—95 гг. работал в Киеве над росписями Владимирского собора. На протяжении всей жизни выполнял монументальные работы для церквей (эскизы мозаик для церкви Воскресения «на крови» в Санкт-Петербурге, 1894—95; иконостас и росписи церкви Марфо-Мариинской обители в Москве, 1909—14). Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1896 г.). Входил в Абрамцевский художественный кружок . Участвовал в выставках « Мира искусства ». Академик АХ (с 1898 г.).

М. В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею». 1889—90 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

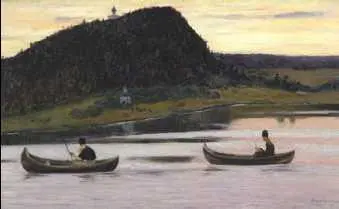

М. В. Нестеров. «Молчание». 1903 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Творчество Нестерова отмечено глубокими духовно-нравственными поисками. Последователь В. М. Васнецова , первооткрывателя поэзии русской старины, Нестеров внёс в русскую живопись особенно проникновенную ноту. Его картины отличает тихое созерцание божественной красоты и мудрости, разлитой в мире («Пустынник», 1888—89; «Молчание», 1903). Нестеров обратился к поискам национального религиозного идеала, через который стремился постичь сущность русской души. Картина «Видение отроку Варфоломею» (1889—90) открывает в его творчестве большой цикл произведений, посвящённых великому русскому духовному подвижнику Сергию Радонежскому. Во время работы над полотном Нестеров жил в окрестностях Троице-Сергиевой лавры, посещал места, связанные деятельностью святого. Художник выбрал эпизод из жития преподобного Сергия, когда благочестивому отроку, посланному отцом на поиски пропавшего стада, было видение. Таинственный старец-схимник, к которому мальчик обратился с молитвой, одарил его чудесной способностью постижения смысла Священного Писания и даром премудрости. Хрупкая фигурка отрока проникнута благоговейным созерцанием чуда. Тёмный силуэт старца со скрытым от зрителя ликом таинственно отделяется от древнего дуба. Фигуры словно растворены в пейзаже, написанном приглушёнными, туманными красками, сквозь которые струится зыбкий свет. Всё пронизано чувством гармонии души человека и природы, в которой отразился лик Божий. Картину начинающего художника приобрёл П. М. Третьяков , несмотря на возмущение старшего поколения передвижников , посчитавших её недостаточно «реалистичной». Любимые герои Нестерова – чистые отроки, святые старцы, отрешённые от греховного мира девушки («На горах», 1896; «Великий постриг», 1897—98; «Димитрий-царевич убиенный», 1899). В своих картинах художник стремился воплотить соборный образ Святой Руси («Святая Русь», 1904—05; «На Руси», 1914—15). В полотне «На Руси» перед зрителем предстаёт словно всё многоликое русское общество. Среди запечатлённых персонажей можно узнать Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьёва. Рядом с подвижниками веры («Философы», 1917; парный портрет религиозных мыслителей П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова) в портретной живописи Нестерова возникают образы подвижников науки и искусства (портреты братьев А. Д. и П. Д. Кориных, 1930; И. П. Павлова, 1935; скульптора И. Д. Шадра, 1934; хирурга С. С. Юдина, 1935; скульптора В. И. Мухиной, 1940, и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: