Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

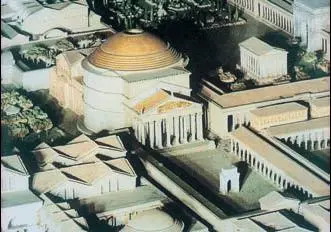

ПАНТЕÓН(лат. pantheon, от греч. pa ́ntheion – храм, посвящённый всем богам), выдающийся памятник древнеримской архитектуры, самое грандиозное купольное сооружение античности. Построен в 115–125 гг. н. э. при императоре Адриане, возможно, архитектором Аполлодором из Дамаска, который придал римскому сооружению греческую гармонию и красоту. В архитектурных формах храма воплотилось стремление выразить величие империи. По своей высоте (43 м) здание в два раза превосходит Парфенон . Великолепную сохранность храма обеспечило использование бетона и кирпича. Здание представляет собой огромный цилиндр, к которому пристроен величественный портик с тремя рядами коринфских колонн и треугольным фронтоном . Архитектор смягчил ощущение тяжести и массивности стены, разделив её снаружи на три горизонтальных пояса и обозначив цветом ложные арки . Внутри стены украшены мраморной облицовкой и нишами, в которых некогда стояли статуи богов.

Пантеон. 115–125 гг. Реконструкция

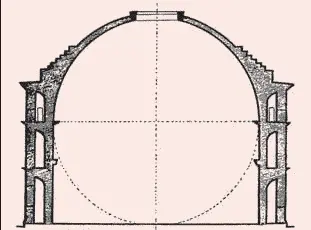

Пантеон. Схема конструкции

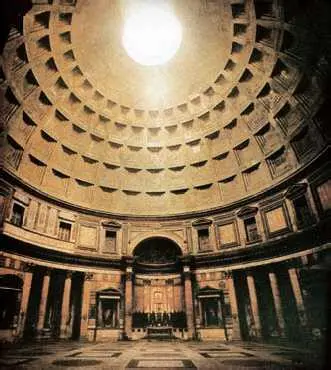

Пантеон. 115–125 гг. Интерьер

Пантеон увенчан огромным куполом , тяжесть которого облегчена с помощью квадратных углублений (кессонов). В древности они были украшены бронзовыми розетками, уподоблявшими купол небесному своду. Прочность мощных стен толщиной более 6 м усилена системой внутренних арок. В здании нет окон. Свет проникает внутрь через круглое отверстие в куполе диаметром 9 м (окулюс). Интерьер вызывает чувство гармонии и покоя. Плавные очертания круглого зала, полусфера купола создают ощущение целостности и завершённости. Поверхность пола слегка поднимается к центру, как бы вторя сферичности свода.

С 7 в. Пантеон находится во владении Папы Римского и является христианской церковью (Санта-Мария Ротонда). В ней похоронены многие выдающиеся художники, в том числе Рафаэль .

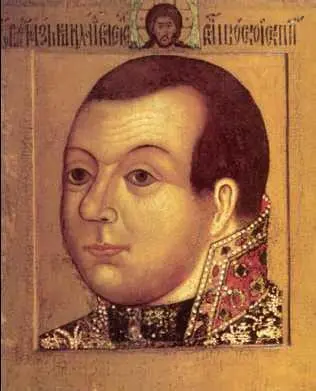

ПАРСУ́НА(от лат. persona – личность, лицо), переходная между иконой и светским произведением форма портрета, возникшая в русском искусстве в эпоху Средневековья (17 в.). Первые парсуны создавались в технике иконописи . Один из самых ранних – надгробный портрет князя М. В. Скопина-Шуйского (первая треть 17 в.), помещавшийся на саркофаге князя в Архангельском соборе Московского Кремля . Большинство парсун создавались живописцами Оружейной палаты (С. Ф. Ушаковым , И. Максимовым, И. А. Безминым, В. Познанским, Г. Одольским, М. И. Чоглоковым и др.), а также западноевропейскими мастерами, работавшими в России. Парсуна представляла собой, по словам Ушакова, «жизнь памяти, память о тех, кто когда-то жил, свидетельство прошедших времён, проповедь добродетели, выражение могущества, оживление умерших, хвалы и славы бессмертие, возбуждение живых к подражанию, напоминание о прошедших подвигах».

«Князь А. Б. Репнин». Парсуна. Вторая пол. 17 в.

Во второй пол. 17 в. парсуна переживает расцвет, что было связано со всё более активным проникновением в Россию элементов западноевропейской культуры и обострившимся интересом к конкретной человеческой личности. Кон. 17 в. – время наибольшего распространения боярско-княжеского портрета. Внушительность образов, декоративность изобразительного языка парсуны соответствовали пышному характеру придворной культуры этого времени. Портреты стольников Г. П. Годунова (1686) и В. Ф. Люткина (1697) написаны «с живства» (с натуры). Застылость поз, плоскостность цвета, декоративное узорочье одежд в парсунных изображениях этого времени подчас сочетаются с острым психологизмом («Князь А. Б. Репнин»).

«Князь М. В. Скопин-Шуйский». Парсуна. Первая треть 17 в. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В эпоху петровских реформ парсуна теряет своё доминирующее значение. Однако, будучи оттеснённой с передовых позиций, она ещё целое столетие продолжает существовать в русском искусстве, постепенно отходя в провинциальные пласты художественной культуры. Отголоски традиций парсуны продолжали ощущаться в творчестве крупных русских портретистов 18 в. (И. Н. Никитина , И. Я. Вишнякова , А. П. Антропова ).

Парсуна как художественное явление существовала не только в русской культуре, но и на Украине, в Польше, Болгарии, в странах Ближнего Востока, обладая в каждом регионе своими особенностями.

ПАРУСÁ,см. в ст. Крестово-купольный храм .

ПАРФЕНÓН(греч. partheno ́n, от parthe ́nos – дева), храм Афины Парфенос (Девы) на афинском Акрополе (447—38 гг. до н. э.; архитекторы Иктин и Калликрат), выдающийся памятник древнегреческого зодчества. Возведён под руководством Фидия из золотистого пентелийского мрамора на месте храма Афины («Гекатомпедона»), разрушенного во время Греко-персидских войн (500–449 гг. до н. э.). Парфенон – один из самых крупных храмов Греции. Его каменное основание занимает площадь 31 x 70 м, колонны достигают почти 10-метровой высоты. Храм представляет собой дорический периптер , в который вставлена прямоугольная целла (святилище) с шестиколонными портиками с коротких сторон. Согласно правилам, периптер должны были окружать 6 колонн по торцовым сторонам и 13 – по боковым, а у Парфенона соотношение колонн 8 x 17. Отступления от правил придали архитектурным формам Парфенона торжественное величие и одновременно лёгкость и стройность. Зодчие учли особенности человеческого зрения, воспринимающего в пространстве слегка искривлённые линии как прямые. Совершенная красота Парфенона создаётся едва заметными «неправильностями». Чтобы создать оптический эффект идеально прямых вертикалей колонн и горизонталей ступеней и антаблемента , архитекторы возвели колонны немного склонёнными внутрь здания; передние плоскости ступеней и архитрава изогнуты внутрь; крайние колонны несколько массивнее прочих и т. д.

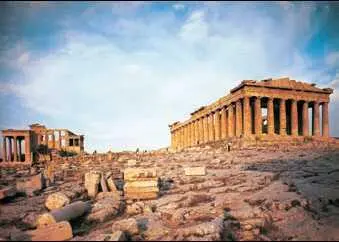

Парфенон. 5 в. до н. э. Современный вид

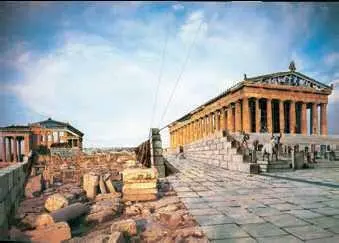

Парфенон. Реконструкция

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: