Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обладая ярким литературным даром, художник писал очерки и рассказы («Тётушка Марья», «Под крестом», «На натуре. Фанни под № 30» и др.), которые позволяют воссоздать не только историю работы над многими полотнами («Тройка», «Странник», «Утопленница»), но и нравственный облик художника, наделённого обострённой совестью, на протяжении всей жизни не желавшего мириться со злом и несправедливостью. Творчество Перова и его личность оказали ощутимое влияние на самых разных художников второй пол. 19 в. В МУЖВЗ его учениками были Н. А. Касаткин, С. А. Коровин, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин .

ПЕРСПЕКТИ́ВА(франц. perspective, от лат. perspicio – ясно вижу), система изображения объёмных тел на плоскости, учитывающая их пространственную структуру и удалённость от наблюдателя. Отдельные перспективные приёмы применялись уже в античной живописи (фрески Помпей ), однако научная теория перспективы появилась лишь в эпоху Возрождения (Ф. Брунеллески , Л. Б. Альберти, Мазаччо, Пьеро делла Франческа , П. Уччелло ), став одним из наиболее важных открытий, благодаря которому совершился переворот в живописи и родилась станковая картина . Фигуры людей, предметы и пространство стали изображаться в соответствии с законами зрительного восприятия человека, с одной точки зрения. Перспективу, на основе которой создавали свои произведения ренессансные мастера, называют прямой или линейной. Все прямые линии сходятся на изображённой в картине линии горизонта в одной точке (точке схода); масштаб фигур и предметов уменьшается по мере удаления от зрителя. Прямая перспектива позволила художникам передавать на плоскости трёхмерное пространство (убегающие вдаль улицы и реки, интерьер комнат и т. д.) и объёмы фигур и предметов.

Неизвестный художник. «Идеальный город». Ок. 1470 г. Национальная галерея. Урбино

Леонардо да Винчи , исследовавший влияние окутывающего предметы воздуха на чёткость их очертаний и на их цвет, а также изменения цвета в зависимости от расстояния, обосновал принципы воздушной перспективы. Очертания предметов по мере удаления от зрителя смягчаются, растворяются; дали окутаны голубоватой воздушной дымкой.

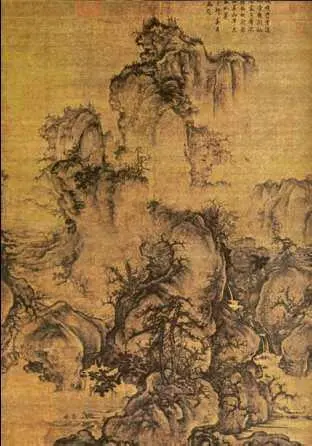

Го Си. «Ранняя весна». 1072 г. Дворцовое собрание. Тайвань

В иконописи используется т. н. обратная перспектива: предметы рассматриваются с нескольких точек зрения одновременно, масштабы фигур зависят от того, насколько важно их значение в композиции; перспективные линии сходятся не на линии горизонта, которой нет, а, по выражению П. А. Флоренского, «в сердце человека». Обратная перспектива – не столько геометрическая, сколько образно-символическая система, призванная передать пространство чуда.

«Св. Лука, пишущий икону Богоматери». Икона. 16 в. Историко-художественный и архитектурный музей-заповедник. Псков

В восточной живописи (Китай, Япония) применяется параллельная перспектива. Художники изображают ландшафты и людей увиденными с дальнего расстояния и сверху, словно с вершины высокой горы, когда пространство предстаёт бесконечным, перспективные сокращения скрадываются; то, какой предмет находится дальше, а какой ближе, становится ясно оттого, что один заслоняет другой. Углы скашиваются, но линии остаются параллельными; прямоугольник (дом, площадь) превращается в параллелограмм. Ближний и дальний планы даны в одном масштабе, туман или дымка маскируют «разрыв» между ними. Горизонта не видно, плавно изгибающиеся линии холмов и рек поднимаются ярусами снизу доверху. Пространственность, панорамность, насыщенность воздухом соединяются с плоскостной декоративностью. Изображение разомкнуто в окружающий мир и может быть мысленно продолжено за пределы свитка.

ПЕРФÓРМАНС(англ. performance – исполнение), вид художественного творчества, объединяющий возможности изобразительного искусства и театра. Прообразом перформансов были представления «живых картин». Художник и (или) подготовленные им участники представляют публике живые (подвижные, меняющиеся во времени) композиции с символическими атрибутами, жестами и позами. Перформансы широко используются представителями дадаизма и постмодернизма , в особенности концептуального искусства.

ПЕТЕРБУ́РГСКАЯ АКАДÉМИЯ ХУДÓЖЕСТВ,государственное высшее учебное заведение в области изобразительного искусства. На основании Именного Указа Петра I от 22 января 1724 г. «Об академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам» позднее, в царствие Екатерины I, было создано при Академии наук художественное отделение, низведённое при Анне Иоанновне до скромной роли гравёрно-рисовальной школы. В 1757 г. в царствие Елизаветы Петровны по проекту И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова в Санкт-Петербурге учреждается Академия трёх знатнейших художеств (живописи, скульптуры, архитектуры), первым директором которой стал Шувалов. В 1757—63 гг. АХ числилась при Московском университете, куратором которого был также Шувалов. В нач. 1758 г. состоялся первый набор студентов по специальностям: живопись, скульптура, архитектура. Шувалов, передавший академии богатое собрание картин и рисунков (П. Веронезе, Рембрандта и др.), заложил основы будущего академического музея. Впоследствии, особенно при Екатерине II, музей постоянно пополнялся как отдельными произведениями, так и целыми коллекциями, подаренными вельможами и нередко самой императрицей. В 1762 г. состоялся первый выпуск академистов.

А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. М. Валлен-Деламот. Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге. 1764—72 гг.

В 1764 г. в результате проведённой Екатериной II реформы академия, ставшая императорской, отделяется от Московского университета, преобразуется в самостоятельное учебное заведение и государственное учреждение, регламентировавшее художественную жизнь страны, распределявшее официальные заказы и присуждавшее звания. Тогда же новым президентом АХ И. И. Бецким было открыто Воспитательное училище при академии (упразднено в 1840 г.), куда набирали мальчиков пяти-шести лет. В целом время обучения было рассчитано на 15 лет, поделённые на периоды (возрасты), каждый сроком в три года. Первые три возраста проходили обучение в училище, а четвёртый и пятый – в академии. Лучшие выпускники выполняли в качестве экзаменационного испытания произведения (программы) на заданную, единую для всех, тему. Те, кто удостаивался Большой золотой медали, получали право на поездку за границу в качестве пенсионеров АХ. До нач. 1840-х гг. пенсионерские поездки финансировались российскими императорами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: