Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

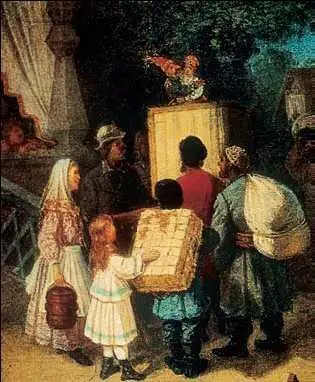

ПЛОЩАДНÓЙ ТЕÁТР,различные виды театральных представлений под открытым небом, на площадях и улицах ( мистерия , фарс, итальянская комедия дель арте; на Руси – игрища скоморохов и т. д.).

Л. И. Соломаткин. «Петрушка». 1878 г.

ПОДМАЛЁВОК,см. в ст. Масляная живопись .

ПОЛÉНОВВасилий Дмитриевич (1844, Санкт-Петербург – 1927, село Борок, ныне Поленово, в Тульской области), русский живописец. Происходил из старинного дворянского рода. Его отец был историком и археологом, мать – детской писательницей, младшая сестра Е. Д. Поленова – художницей. Учился в Петербургской академии художеств у П. П. Чистякова (1863—71). В 1872—76 гг. в качестве пенсионера АХ путешествовал по Италии, Франции и Германии. Участвовал в сербо-черногорско-турецкой (1876) и Русско-турецкой (1877—78) войнах как художник-корреспондент. С 1878 г. жил и работал в Москве, участвовал в выставках передвижников . Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882—95). Участник Абрамцевского художественного кружка .

В. Д. Поленов. «Бабушкин сад». 1878 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

За границей были созданы картины на сюжеты западноевропейской истории («Право господина», 1874; «Арест гугенотки», 1875) в живописной манере, близкой к позднему академизму . Отправившись в приморский городок Вёль во Франции, где сложилась колония русских художников, работавших на пленэре , Поленов ощутил в себе дар пейзажиста («Белая лошадка. Нормандия» «Старые ворота. Вёль», «Рыбацкая лодка. Этрета»; все – 1874). В 1877 г., по возвращении из-за границы, художник создал серию этюдов кремлёвских соборов и палат, тонко передав в них национальные идеалы красоты – мощную пластику освещённых солнцем белокаменных стен, яркое декоративное узорочье и уютную камерность интерьеров. Шедевр Поленова – «Московский дворик» (1878) был написан в мастерской в Трубниковском переулке, 7, в Москве, из окна которой художник увидел солнечный уютный дворик, окружённый старинными постройками, с церковью Спаса на Песках на дальнем плане. Буйно заросший сад приоткрывает вид на старинный, типично московский деревянный особняк с классическим колонным портиком , какими обстроилась вся Москва после пожара 1812 г. Поленову удалось проникновенно передать тихое, угасающее очарование одного из «дворянских гнёзд», которому созвучно настроение тёплого летнего дня, клонящегося к закату. В картине «Бабушкин сад» (1878) художник вплотную подводит зрителя к этому же обветшавшему дому, хранящему «преданья старины глубокой». В сад вышли бабушка в тёмном салопе нач. 19 в. и внучка в воздушном розовом платье. Прошлое и будущее соединяются в картине, окрашенной едва ощутимой ноткой печали, ностальгии по безвозвратно уходящей культуре «дворянских гнёзд». «Заросший пруд» (1879) словно вторит своим таинственным молчанием мечтательному настроению молодой женщины, задумчиво сидящей на скамейке на берегу под сенью тенистых деревьев.

В. Д. Поленов. «Московский дворик». 1878 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

С 1870-х гг. Поленов принимал активное участие в деятельности Абрамцевского художественного кружка; участвовал в домашних театральных постановках в имении С. И. Мамонтова , с 1885 г. оформлял спектакли Частной оперы. В московском доме Мамонтова была создана картина «Христос и грешница» (1886—87), в которой Поленов попытался создать живой, человеческий образ Иисуса и донести до зрителя идею добра и всепрощения. Собирая материал для работы над картиной, художник совершил путешествие по Египту, Сирии, Палестине, Греции, откуда привёз множество прекрасных этюдов. Евангельская тема была продолжена в цикле картин «Из жизни Христа» («На Тивериадском озере», 1888; «Среди учителей», 1896, и др.), в которых главенствуют величественная, идеально прекрасная природа и столь же величавая древняя архитектура.

В. Д. Поленов. «Заросший пруд». 1879 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В 1892 г. Поленов создал в своём имении Борок художественный музей, впоследствии переданный родственниками художника в дар государству (1939). Учениками Поленова были И. И. Левитан , К. А. Коровин , И. С. Остроухов .

ПОЛИКЛÉТ(poly ́kleitos) из Аргоса, древнегреческий скульптор и теоретик искусства, работавший во второй пол. 5 в. до н. э.; один из главных представителей высокой классики. Создавал скульптуры преимущественно в бронзе. Статуи Поликлета не сохранились и известны лишь по древнеримским копиям и по описаниям античных авторов. Скульптор написал трактат «Канон», посвящённый исследованию идеальных пропорций человеческого тела. По утверждению Поликлета, длина ступни должна составлять 1/6 роста человека, высота головы – 1/7, кисть руки – 1/10. На основе этой пропорциональной системы, сохранявшейся в древнегреческой скульптуре ок. 100 лет, была создана самая известная статуя – «Дорифор» («Копьеносец», ок. 440 г. до н. э.). Это одна из первых круглых скульптур в греческом искусстве, её можно рассматривать с разных сторон, обходя вокруг, а не только фронтально, как работы мастеров периода архаики и ранней классики. Поликлет первый смог передать движение человеческого тела при сохранении равновесия, создав композиционную схему т. н. хиазма (от греч. буквы «Х»). Дорифор опирается всей тяжестью на одну ногу; другая же свободна, отведена назад, прикасается к земле только кончиками пальцев. Возникает едва уловимое перекрёстное движение: правое колено выше левого, левое плечо выше правого и т. д. Поликлет был автором прославленных статуй «Раненая амазонка» (ок. 440–430 гг. до н. э.) и «Диадумен» (юноша с повязкой победителя, ок. 420–410 гг. до н. э.). Скульптор создавал также колоссальные статуи в х рисоэлефантинной технике (например, Геры в аргосском Герайоне). У Поликлета было множество учеников и последователей. Своим учителем его считал Лисипп. Скульптурные решения, найденные знаменитым мастером, до сих пор остаются актуальными в искусстве ваяния.

Поликлет. «Дорифор» («Копьеносец»). Реконструкция бронзовой статуи. Ок. 440 г. до н. э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: