Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России

- Название:Боевое и служебное оружие России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-53557-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шунков - Боевое и служебное оружие России краткое содержание

Боевое и служебное оружие России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, перед сердечником и рубашкой в передней части имеется пустота, обеспечивающая возможность смещения центра тяжести пули и ее неустойчивость в плотной, по сравнению с воздухом, среде.

Такая пуля наносит труднозаживающие рваные раны.

К числу недостатков патрона 7 Н6 относят низкую пробивную способность пуль, что не обеспечивает поражение целей в средствах индивидуальной бронезащиты. По этой причине к автомату Ак-74 и пулемету РПК-74 в конце 1990-х гг. был разработан новый патрон 7 Н10 с пулей повышенной пробиваемости «ПП».

Пуля массой 3,56 г имеет сердечник из карбида вольфрама и на расстоянии 100 м пробивает стальной лист толщиной 16 мм.

Опыт использования 5,45 мм комплекса стрелкового вооружения выявил необходимость внесения в конструкцию автомата и пулемета некоторых изменений. Ижевский машиностроительный завод разработал модернизированный автомат АК-74 М, Вятско-Полянский машиностроительный завод, соблюдая принцип унификации, провел соответствующую доработку РПК-74 до уровня РПК-74 М (индекс ГРАУ 6 П39). Модернизированный пулемет имеет следующие отличия от базовой модели: усилены ствольная коробка и ее крышка, внесены изменения в упор направляющего стержня возвратной пружины, изменено цевье, повышен ресурс ствола при стрельбе патроном 7 Н10 (заявленный ресурс ствола составляет 50 тыс. выстрелов, пулемета в целом – 20–25 тыс. выстрелов). Все модернизированные пулеметы комплектуются пластмассовым прикладом, в походном положении откидывающимся вперед-влево и фиксирующимся вдоль ствольной коробки.

Разработаны варианты модернизированного пулемета под весьма расспространенные в мире патроны 7,62×39 мм и 5,56×45 NATO. Они предназначены для поставок на экспорт.

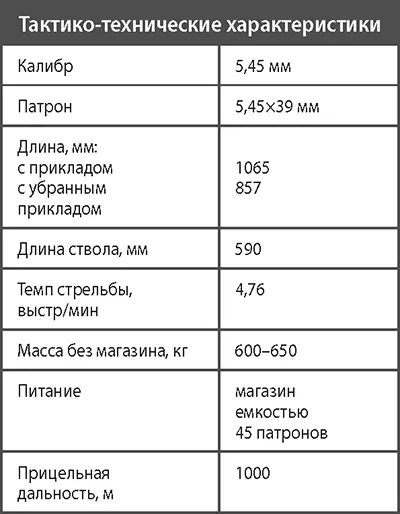

РПК-74 имеет открытые механические прицельные приспособления – мушку и секторный прицел на 1000 м. Разработаны «ночные» модификации РПКН-74 и РПКСН-74, приспособленные для установки бесподсветных ночных прицелов типа НСПУМ и НСПУ-3. Возможна установка и универсального стрелкового прицела 1 П29.

Глава 9

Станковые пулеметы

Конец XIX века ознаменовался появлением первых образцов пулеметов – мощного автоматического стрелкового оружия, предназначенного для поражения огнем открытых групповых живых целей и огневых средств противника. Практически одновременно были созданы ручные пулеметы (или, как их прежде называли, ружья-пулеметы), позволявшие вести стрельбу с сошек или даже с рук, и станковые пулеметы, снабженные специальным станком, использование которого обеспечивает хорошую устойчивость оружия, удобство его наведения и хорошую меткость стрельбы.

Первым станковым пулеметом в системе стрелкового вооружения Русской армии стал станковый пулемет системы американского изобретателя Х. С. Максима. Принятию его на вооружение предшествовала достаточно длительная дискусия среди русских военных теоретиков, но первые же результаты боевого применения станковых пулеметов Максима английскими войсками в колониальных войнах 1880–1890-х гг. убедили даже самых стойких скептиков в огневой мощи нового оружия. В 1887 г. один экземпляр пулемета был доставлен в Россию, его полигонные испытания продолжались до 1888 г., причем 8 марта 1888 г. из него стрелял сам император Александр III. В 1891 г. русское Военное министерство приобрело еще несколько пулеметов Максима «для серьезного изучения», а вскоре английской фирме Maxim-Vickers был выдан первый крупный заказ на 174 пулемета системы Максима.

Русские военные планировали использовать станковые пулеметы в системе обороны крепостей, но было учтено также мнение тех, кто считал, что «с технической точки зрения не встречается препятствий для передачи пулеметов пехотным и кавалерийским частям». В 1897–1898 гг. в Оренбургской стрелковой бригаде и Таманском и Оренбургском конных казачьих полках были сформированы пулеметные взводы, в которых прошли испытания пулеметов на полевых запряжных лафетах и складных треножных станках, перевозимых во вьюках.

В целом положительные результаты войсковых испытаний позволили приступить к формированию первых пулеметных батарей, вооруженных пулеметами на колесных лафетах (пехотного образца) и на вьючных станках (кавалерийского образца). В конце 1890-х гг. пулеметные батареи начали переформировывать в пулеметные команды и включать их в состав пехотных дивизий. По штату каждая такая команда включала 5 офицеров и 98 нижних чинов, вооружение состояло из 8 пулеметов Максима на колесных лафетах.

«Боевое крещение» русские пулеметные команды получили в 1900 г. в Китае при подавлении Боксерского восстания, однако главные испытания у них были впереди – сражения русско-японской войны 1904–1905 гг. В марте 1904 г. на 59 батальонов и 39 эскадронов и сотен группировки русских войск в Южной Маньчжурии имелось лишь 8 пулеметов. Еще 63 пулемета было в крепости Порт-Артур, 12 – в крепости Владивосток и 12 – на Сахалине. К середине октября 1904 г. в Маньчжурии насчитывалось уже 319 батальонов и 153 эскадрона и сотни при 40 пулеметах, а в конце войны русские войска имели уже 324 пулемета, и это количество было явно недостаточным. Главнокомандующий на театре военных действий генерал Н. П. Линевич в своем докладе военному министру А. Ф. Редигеру от 23 августа 1905 г. сообщал: «Мы все же и поныне столь бедны пулеметами, что даже обидно. Это орудие в настоящую войну сделалось грозным».

Опыт русско-японской войны показал, что «позицию, усиленную искусственными препятствиями, на которой поставлены пулеметы, взять с фронта весьма трудно». Это способствовало разработке новой тактики ведения наступления не сплошными, а разомкнутыми стрелковыми цепями, разделенными на ряды, перебежек и даже переползания группами под огнем, появлению в обороне сплошных линий траншей, повышению роли маскировки и ночных боев.

Наиболее целесообразным было признано размещение пулеметов не в редутах, где их быстро выявляли японские наблюдатели, а в линии окопов между редутами, на высотах с пологими скатами, для каждого пулемета следовало готовить две-три позиции с хорошим обзором и обстрелом впереди лежащей местности. Пулеметы следовало держать в укрытиях, позиции соединять удобными ходами сообщения. Исключительно важным тактическим новшеством стало размещение части пулеметов таким образом, чтобы они могли вести фланговый огонь по цепям противника.

Война внесла ясность в то, каким должен быть пулемет. Запряжной лафет артиллерийского типа оказался громоздким и малоповоротливым. На позициях он представлял собой легкообнаруживаемую цель, которую стремилась поразить японская артиллерия. Вьючные треножные станки так называемого швейцарского типа перевозились во вьюках на двух лошадях, были более подвижны, однако стрельбу из пулеметов на таких станках можно было вести только в положении сидя, что вело к большим потерям пулеметчиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: