Александр Махлаюк - Римские легионы. Самая полная иллюстрированная энциклопедия

- Название:Римские легионы. Самая полная иллюстрированная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-04-089212-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Махлаюк - Римские легионы. Самая полная иллюстрированная энциклопедия краткое содержание

Боевое расписание и тактика, вооружение и боевое применение, редкие поражения и знаковые победы – в этой книге, беспрецедентной по глубине и охвату материала, история римских легионов предстает во всем ее величии. Эта иллюстрированная энциклопедия – лучшее на сегодняшний день исследование военного дела Римской империи на пике ее могущества.

Римские легионы. Самая полная иллюстрированная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На западе Империи многие легионные базы со временем превращались в более или менее крупные города, история которых продолжается и в настоящее время. В их числе можно упомянуть Кёльн (Ara Ubiorum) и Бонн (Bonna) в Нижней Германии, Майнц (Moguntiacum) и Страсбург (Argentorate), Регенсбург (Castra Regina) в Реции, Вену (Vindobona) в Верхней Паннонии, Будапешт (Acquincum) в Нижней Паннонии, Белград (Singidunum) в Верхней Мёзии, Леон (Legio) в Испании. В восточной части Римской державы легионные гарнизоны чаще всего размещались в уже существующих городах, таких как Кирр, Зевгма и Самосата, но некоторые имели отдельные постоянные лагеря, на основе которых также вырастали города (например, Мелитена и Сатала в Каппадокии).

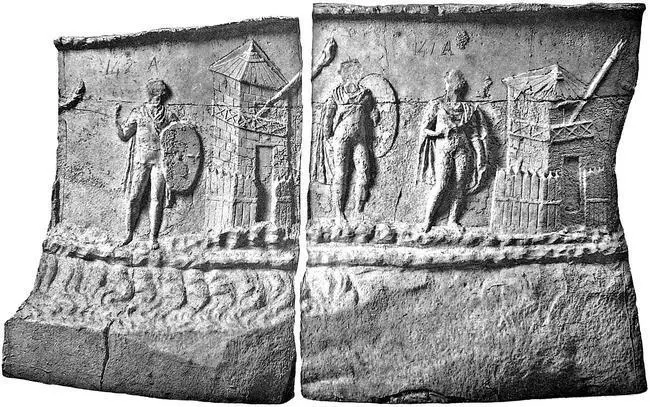

Сторожевая башня. Деталь рельефа колонны Траяна

В разные периоды проведение границ и обустройство приграничной зоны преследовали различные цели. Говоря о римской системе контроля за границами, следует иметь в виду следующие принципиальные моменты. Во-первых, границы Римской империи не были строго обозначенной линией, барьером между цивилизованным миром и варварством, но представляли собой некую смешанную зону, в которой проживали и племена, считавшиеся подданными Империи, и народы, которые рассматривались как независимые, но, так или иначе, контролировались римлянами с помощью политических и дипломатических средств. Эти границы часто проходили через территорию одной и той же племенной общины. В том случае, если рубежи проходили по крупным рекам, римляне все равно старались осуществлять контроль территорий на противоположных берегах, распространяя его достаточно далеко.

Система оповещения о приближении неприятеля. Деталь рельефа колонны Траяна

Во-вторых, римские укрепленные пункты (форты и крепости, включая постоянные лагеря легионов, аванпосты, сторожевые башни) размещались главным образом в тех местах, которые позволяли не просто контролировать прилегающие территории, но были важными пунктами коммуникаций, обеспечивали удобный доступ к воде и продовольствию, а стало быть, могли служить базами для концентрации войск с целью проведения новых экспедиций. Пограничная полоса, окружавшая Империю, включала в себя сеть дорог, проходивших боком к неприятелю и служивших для переброски войск, а также «оборонительные линии» – длинные «стены», выстроенные против варваров (Стена Адриана и Антонинов Вал в Британии, так называемый Африканский ров, Fossatum Africae, в Нумидии, вал, сооруженный в эпоху Флавиев для защиты границы, проходившей между Рейном и Дунаем). Все это и образовывало ту оборонительную систему, которую называют римским лимесом.

Разумеется, эта система имела региональные особенности, обусловленные природными условиями (скажем, наличие крупных рек) и характером потенциальных угроз. Но в целом можно сказать, что римляне полагались на солдат, дороги и стены крепостей, фортов и линейных укреплений.

Небольшая – сравнительно с размерами и населенностью Империи – численность армии является ключевым фактором римской стратегии. Римляне создавали и удерживали свою державу не абсолютным численным превосходством вооруженных сил, которые по своей структуре и организации не подходили для стратегической обороны протяженных границ. Такой размер армии обусловливался прежде всего финансовыми соображениями. Но не следует забывать и о том, что в первые два века н. э. ни один из возможных противников Рима не имел такой же по численности и столь хорошо подготовленной и организованной армии. Племена и племенные объединения Европы редко могли выставить крупные силы под общим командованием. Германцы, галлы, британцы, фракийцы и другие имели полупрофессиональных воинов, хорошо владевших индивидуальными воинскими умениями, часто отличавшихся большой храбростью. Но создаваемые варварами военные формирования не имели, как правило, координированного руководства, налаженного снабжения в долгих кампаниях, не владели приемами осады. Парфяне, создавшие крупную монархию на территории Месопотамии и прилегающих землях, славились своей конницей, прежде всего конными лучниками, но их пехота не отличалась высокими боевыми качествами, и армия состояла из довольно пестрых контингентов, поставляемых зависимыми царями и знатью. Поэтому римская императорская армия не знала себе равных, особенно в долговременных, крупномасштабных кампаниях, в которых решающими факторами становились дисциплина, выучка, налаженное снабжение, осадные действия, способность действовать за рамками обычного походного сезона.

Современная реконструкция римской деревянной сторожевой башни

Общая численность армии из 28 легионов и соответствующего количества вспомогательных формирований (численность которых обычно равнялась численности легионеров) с учетом преторианской гвардии и городских когорт, расположенных в Риме, а также флота теоретически составляла от 405 500 до 433 500 человек. Из них легионеров было от 140 000 до 168 000 в зависимости от того, какой номинальный состав берется за основу расчетов [21] Holder P. A. Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan. Oxford, 1980. Р. 217–240; Birley A. R. The economic effects of Roman frontier policy//The Roman West in the Third Century/Ed. A. King and M. Henig. Oxford, 1981. P. 39–43.

. По другим, более реалистическим, оценкам, в императорской армии I в. н. э. насчитывалось порядка 375 000 человек, а в первой трети III в., когда численность легионов достигла 33 с соответствующим увеличением вспомогательных войск, эта цифра возросла примерно до 425 000, но едва ли превышала 450 000 человек [22] MacMullen R. How big was the Roman army?//Klio. 1980. Bd. 62. P. 451–460; Idem. The Roman emperors’ army costs//Latomus. 1984. Vol. 43. P. 571–572.

. Таким образом, численность армии по отношению ко всему населению Римской империи, которое оценивается в 60–65 млн человек, не превышала 0,5–0,7 %. Однако структура вооруженных сил Империи позволяла вести типично римскую наступательную войну, цель которой заключалась в том, чтобы дать решающее сражение главным силам врага и сделать невозможным дальнейшее сопротивление, захватив города и укрепленные пункты противника.

Вместе с тем Империя была уязвима для одновременной атаки с разных фронтов. В первые два века н. э., если римская армия терпела серьезное поражение на каком-либо направлении, не существовало особого стратегического резерва, который можно было бы незамедлительно перебросить на угрожаемый участок. Чтобы решить возникшие проблемы, приходилось снимать воинские части с других границ, оставляя их неприкрытыми. Такая переброска легионов и вспомогательных частей из мест постоянной дислокации могла нарушить систему прикрытия границ и ослабить внутреннюю безопасность провинций, а кроме того, возможно, не вызывала энтузиазма у солдат, набиравшихся на месте. Поэтому в качестве альтернативы римское командование использовало создание так называемых вексилляций (vexillationes), которые впервые засвидетельствованы в правление Тиберия. Это были сравнительно небольшие, действовавшие самостоятельно части, получавшие особое знамя (vexillum, отсюда и происходит их название). Их размер не был стандартным и зависел от характера тех задач, которые перед ними ставились, составляя, как правило, от 1000 до 2000 бойцов ( Тацит. История. II. 18; CIL VIII 2482; X 5829). Ими командовали препозиты, назначаемые из числа префектов вспомогательных отрядов, примипилов или военных трибунов, в том числе сенаторского ранга (CIL XIV 3602, 3612).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том III [Самая полная энциклопедия]](/books/1094087/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-iii-samaya.webp)

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/1094089/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p.webp)