Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника

- Название:Я познаю мир. Ботаника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника краткое содержание

Я познаю мир. Ботаника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особое внешнее строение лишайников, которое не встречается ни у водорослей, ни у грибов – это только первая их отличительная черта. Не менее своеобразно внутреннее строение лишайника.

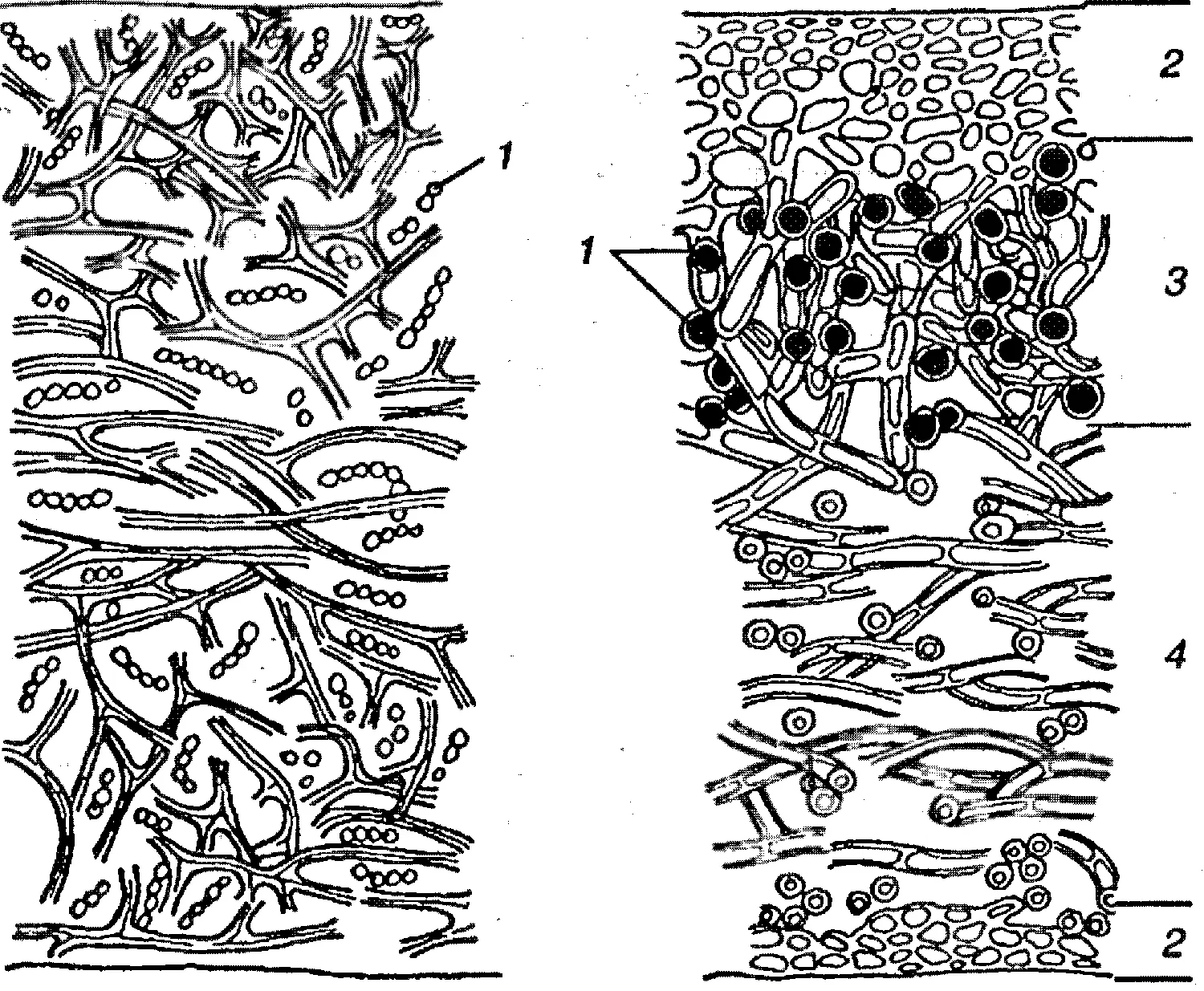

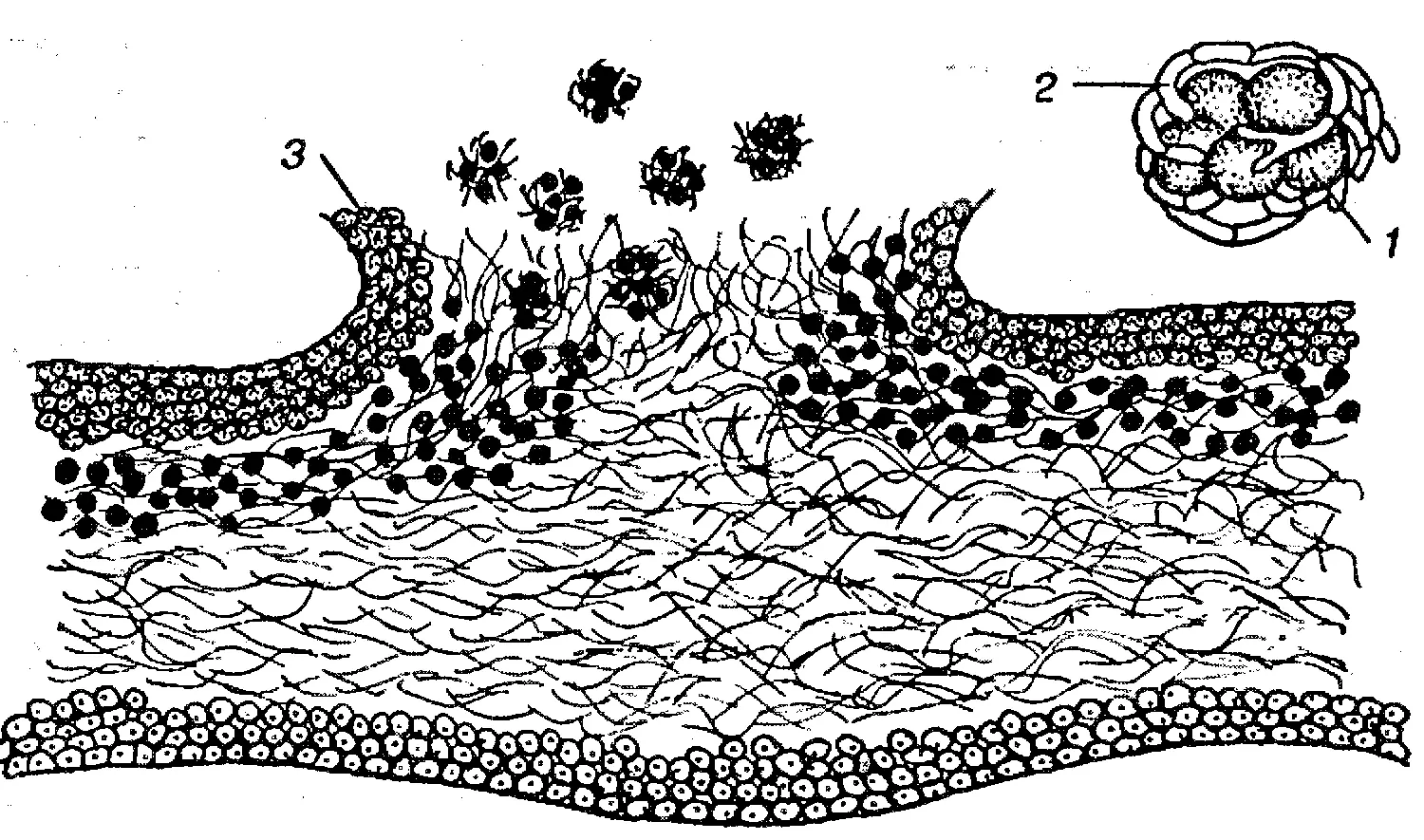

Если рассмотреть под микроскопом срезы разных видов лишайников, мы увидим примерно одинаковую картину: перепутанные сероватые грибные нити и зеленые клетки водорослей между ними. Внутреннее строение разных лишайников отличается только особенностями взаиморасположения гиф гриба и клеток водорослей. У наиболее просто устроенных лишайников клетки водорослей лежат в толще слоевища (тела лишайника) беспорядочно, но у большинства видов слоевище образовано несколькими хорошо отличимыми друг от друга слоями.

Сверху тело лишайника покрыто «корой» или, точнее, коровым слоем. Этот слой представляет собой плотное переплетение грибных гиф, выполняющих защитную функцию, в первую очередь предохраняющих от механических повреждений. Кроме того, именно в коровом слое накапливаются лишайниковые кислоты, некоторые из которых придают слоевищу лишайника яркую окраску. Концентрация лишайниковых кислот в коровом слое напрямую зависит от количества солнечного света. Например, ксантория постенная, выросшая на солнце, ярко–оранжевая, но в тени теряет оранжевый цвет, приобретая сероватозеленоватую окраску.

Как правило, лишайники высокогорий и приполярных областей окрашены очень ярко. Известно, что для этих районов земного шара характерна большая интенсивность солнечной радиации. В таких условиях в наружных слоях слоевищ концентрируется большое количество пигментов и лишайниковых кислот. Предполагают, что окрашенные слои защищают нижележащие клетки водорослей от чрезмерной интенсивности освещения.

Сразу за коровым слоем лежит зеленый слой водорослей. «Кора» полупрозрачна, и водоросли, защищенные коровым слоем от лишней потери воды, в то же время обеспечены необходимым количеством света для протекания фотосинтеза. Под слоем водорослей чаще всего расположен сердцевидный слой. Сердцевина занимает наибольший объем в теле лишайника и состоит из рыхло сплетенных грибных гиф. По рыхлой сердцевине воздух свободно поступает к клеткам водорослей, обеспечивая их кислородом для дыхания и углекислым газом для фотосинтеза. В сердцевину воздух попадает через специальные вентиляционные поры в «коре» лишайника.

Как видите, внутреннее строение лишайников тоже уникально: ни у грибов, ни у водорослей нет коры, фотосинтезирующего слоя, сердцевины, воздухоносных пор – все эти «чисто лишайниковые» особенности внутреннего строения позволяют нам говорить о лишайнике как о едином самостоятельном организме, а не просто о дружеских отношениях между грибом и водорослью.

Поперечный срез через просто устроенное слоевище примитивного лишайника (слева) и сложно устроенное слоевище (справа)1 – водоросли; 2 – коровый слой; 3 – слой водорослей;4 – сердцевина

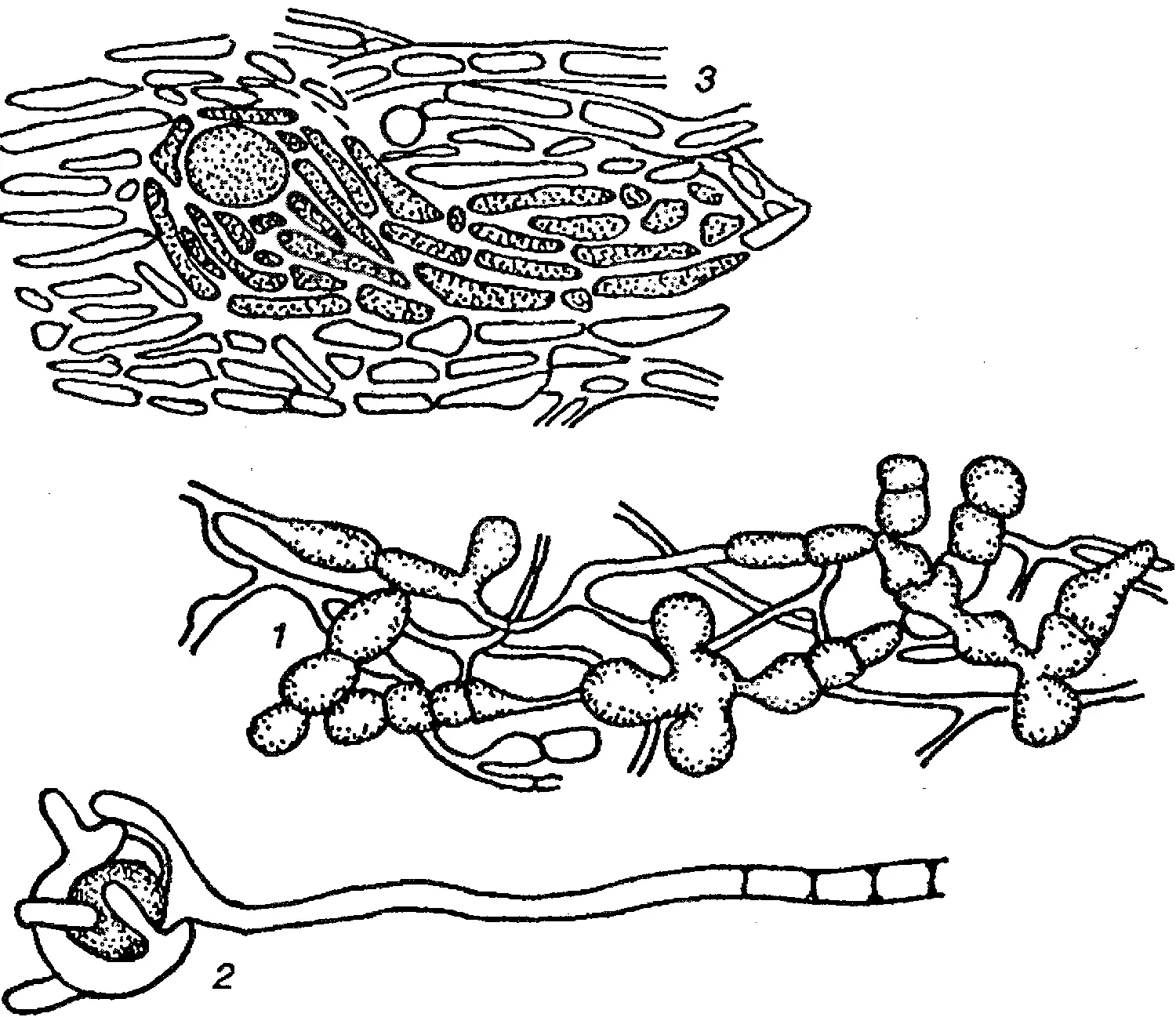

Наконец, толькр в составе лишайника можно найти такие удивительные. образования, как жировые, ищущие и двигающие грибные гифы.

В жировых гифах откладываются запасные Питательные вещества, они выглядят как мешочки, раздутые от жировых запасов. Тонкие ищущие гифы проникают в отдаленные уголки слоевища в поисках клеток водорослей. После того как клетка водоросли найдена, в действие приходят двигающие гифы. С их помощью водоросли передвигаются ближе к коровому слою лишайника, к свету.

Гифы: 1 – жировые; 2 – ищущие; 3 – двигающие

Сначала двигающие гифы окружают клетку водоросли, которая, «по их мнению», оказалась не на месте. Потом они начинают проталкивать « заблудившуюся » водоросль по направлению к коровому слою: пучок двигающих гиф разрастается и давит на окружающие клетки гриба, отжимая в стороны окружающие водоросль грибные клетки. В результате образуется полость, в которую давлением растущих двигающих гиф и проталкивается водоросль. Так шаг за шагом двигающие гифы постепенно перемещают клетки водоросли поближе к источнику света, формируя водорослевый слой лишайника. Лишайниковый гриб в этом случае очень напоминает пастуха, внимательно следящего за тем, чтобы ни одна корова не отбилась от стада.

Размножение лишайников

Водоросли и грибы в составе лишайников не утратили способности к самостоятельному размножению. Водоросли размножаются простым делением пополам, а грибной компонент способен к образованию спор. Споры гриба, попадая в благоприятные условия, начинают прорастать и сразу посылают на поиски водорослей тонкие ищущие гифы. Разрастаясь в поисках водоросли, ищущие гифы напоминают мицелий обыкновенного гриба, таким образом, как и многие другие организмы, лишайники на ранних стадиях развития похожи на своих предков – свободноживущие грибы и водоросли.

Дальнейшее развитие гриба и формирование слоевища лишайника происходит лишь в том случае, если ищущие гифы встретят водоросль, соответствующую данному виду лишайника. Если на субстрате, где проросла грибная спора, нужных водорослей нет, мицелий гриба быстро погибает. Гриб в составе лишайника настолько утратил самостоятельность, что не может развиваться в отсутствии зеленых партнеров.

Лишайники могут размножаться и вегетативно – кусочками слоевищ. В сухую погоду лишайники становятся очень хрупкими, и если пройти по ним, с хрустом крошатся под ногами. Эти кусочки подхватываются и разносятся ветром и при благоприятных условиях прорастают в новые слоевища лишайников.

У более высоко организованных видов существуют специальные органы вегетативного размножения, в которых образуются мельчайшие клубочки (их называют соредиями), состоящие из одной или нескольких клеток водорослей, окруженных гифами гриба. Благодаря этому практичному изобретению лишайниковый гриб получил возможность никогда не расставаться с водорослью. Риск погибнуть без зеленой кормилицы голодной смертью у наиболее продвинутых лишайников был сведен к минимуму. Это еще одно доказательство того, что лишайник – единый организм, хотя и состоящий из двух компонентов.

Миллионы таких клубочков образуют порошкообразную зеленоватую массу, которая местами покрывает верхнюю поверхность слоевища или развивается в виде каймы по краям его лопастей.

Соредии – специализированные органы размножения. Эти клубочки состоят из клеток водорослей (1) и гиф гриба (2). Клубочки выходят на поверхность лишайника через раз рывы коры (3) и распространяются ветром

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: