Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника

- Название:Я познаю мир. Ботаника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника краткое содержание

Я познаю мир. Ботаника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но оказалось, что темные глубины океанов далеко не так бедны жизнью, как это представлялось раньше. В 70–х годах XX века на глубинах от 2600 до 6000 м в подводной «пустыне» были обнаружены настоящие «оазисы », где численность и биомасса живых организмов в 1000–10 000 раз превосходят обычные для таких глубин. Как образовались эти глубоководные «оазисы»?

Богатые очаги жизни на дне океанов находят вокруг действующих подводных вулканов, где температура воды может достигать +40°С (из–за страшного давления она не закипает) и где вместе с магмой из глубины Земли выбрасываются огромные количества сероводорода, метана и углекислого газа. Вот в таких, мягко говоря, неподходящих для ^кизни условиях обитают многочисленные жители глубоководных «оазисов».

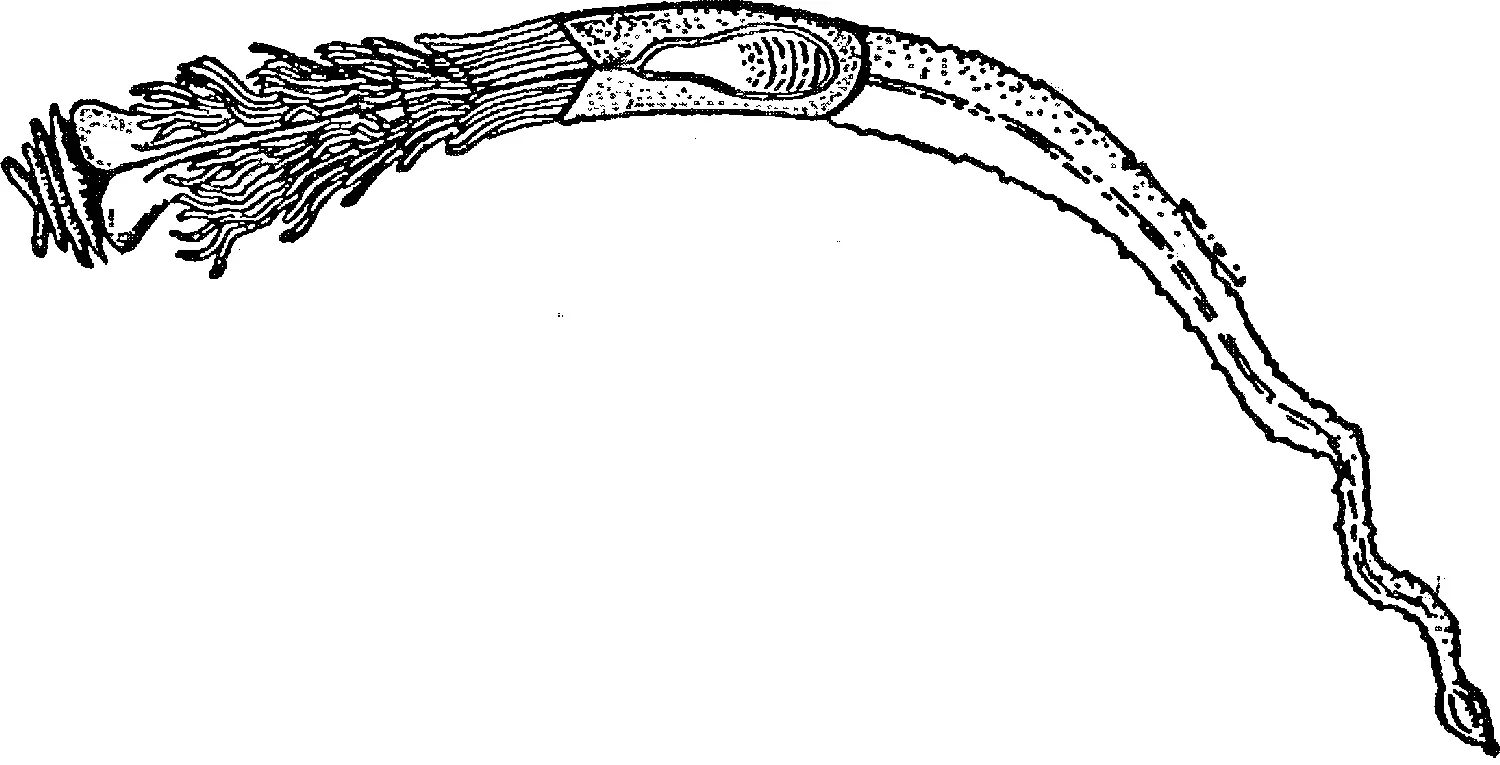

Прежде всего бросаются в глаза заросли белых и коричневатых трубок длиной до 2,5 метра с торчащими из них ярко–красными султанами щупалец. Эти трубки строят гигантские черви вестиментиферы.

Вестиментиферы не имеют кишечника, и питанием их обеспечивают симбиотические серобактерии, живущие в особой пористой ткани, занимающей до 30% объема тела червя. Здесь серобактерии не испытывают недостатка в сероводороде и углекислом газе, которыми они питаются, и надежно защищены от резких перепадов температур. Перепады же температуры в таких местах просто фантастические: при удалении от жерла подводного вулкана на каждые 6–8 см температура падает на 60°С. На расстоянии метра от вулкана температура воды понижается от +400°С до всего лишь +2ºС!

Вестиментифера

Несмотря на свои гигантские размеры и защитные трубки, вестиментиферы становятся жертвами крупных крабов, которые обкусывают их щупальца. У подножия поселения вестиментифер скапливаются креветки и крабы–мусорщики, брюхоногие моллюски, мидии и различные рыбы, подъедающие остатки трапезы крабов. Поскольку трубки червей всегда покрыты «зарослями» бактерий, на них поселяются различные мелкие животные «соскабливатели», которые питаются этими бактериями и друг другом: различные ракообразные, моллюски, многощетинковые черви и другие животные.

И жизнь всех этих многочисленных и разнообразных животных зависит от невидимых серобактерий, ведь в темных глубинах океанов только эти микроорганизмы способны создавать органические вещества, которые затем словно по цепочке передаются вестиментиферам, хищным крабам, рыбам и многочисленным животным–мусорщикам.

Может быть, на других планетах и нет жизни, но подводные «оазисы» можно вполне назвать «другой планетой». Ведь мы привыкли, что источником пищи для животных являются растения, что свет – обязательное условие жизни создателей органических веществ.

А глубоководные серобактерии подводных вулканов способны в темноте создавать органические вещества только из сероводорода, углекислого газа и воды. Чтобы снабжать энергией целое сообщество живых организмов, этим бактериям не требуется ни солнечного света, ни готовой органики.

Возможности бактерий кажутся безграничными. Они способны вырабатывать сильнейшие яды и антибиотики; могут использовать энергию света, как растения, энергию готовых органических веществ, как животные и грибы; они единственные среди всех живых организмов умеют использовать энергию неорганических соединений. Трудно найти вещество, которое бактерии не смогли бы использовать в пищу.

Выдающиеся химические способности делают бактерий вездесущими и универсальными организмами. Попробуйте придумать условия, в которых бактерии не смогли бы выжить, и вы ответите на вопрос, почему они живут уже 3,5 млрд. лет и до сих пор являются самыми многочисленными обитателями Земли.

Лучшие друзья

Среди бактерий есть не только опасные паразиты и разрушители органики: некоторые бактерии способны к мирному и даже взаимовыгодному сожительству с другими организмам?

В желудке крупного рогатого скота и других жвачных животных обитают миллионы и миллиарды бактерий. Они питаются растительной массой, которой постоянно набит желудок жвачных животных, но при этом бактерии не только не объедают своих хозяев, а наоборот, помогают им переваривать пищу. Дело в том, что клеточная стенка растений состоит из целлюлозы – очень прочного вещества, переваривать которое организм коровы или буйвола не может. Бактерии–симбионты разрушают целлюлозную стенку до молекул сахаров, которые легко усваиваются организмом животного. Конечно, бактерии помогают перевариванию клетчатки не бескорыстно – часть питательных веществ они используют сами, но без их помощи животные просто погибли бы от голода.

Здоровье человека тоже зависит от бактерий. Кишечная палочка, населяющая наши с вами кишечники, вырабатывает витамины группы В и витамин К. Эти витамины не синтезируются организмом человека и могут быть получены только с продуктами питания или от бактерий. Если убить все бактерии, обитающие в желудочно–кишечном тракте, как это бывает, например, при длительном лечении антибиотиками, то ответом организма станет расстройство пищеварительной системы – дисбактериоз.

Выгоды, которые получают животные от сожительства с бактериями, очевидны. И для бактерий эти отношения тоже полезны. Во–первых, обитая в пищеварительном тракте животных, они постоянно находятся в стабильных благоприятных условиях. Во–вторых, животное–хозяин бесперебойно снабжает своих микроскопических помощников питательными веществами, да не просто травой и ветками, а разжеванной, размягченной, смоченной слюной пищей. В таких райских условиях симбиотические бактерии растут и плодятся как на дрожжах, поэтому даже то обстоятельство, что часть из них переваривается организмом хозяина вместе с пищей, не имеет значения по сравнению с выгодами, которые получают оставшиеся бактерии.

Друзья растений

Микробы поддерживают взаимовыгодные отношения не только с животными, но и с растениями.

Наиболее дефицитным элементом, необходимым для построения белков и нуклеиновых кислот растительных и животных клеток, является азот. Странно получается: с одной стороны, азот в атмосфере составляет порядка 78% (а жизненно необходимый кислород – всего 21%), с другой, его почти всегда не хватает. Дело в том, что газообразный азот, запасы которого в атмосфере действительно огромны, недоступен ни растениям, ни животным. Растенияспособны усваивать азот только в виде растворимых солей аммония, нитратов и нитритов из почвы. Животные получают азот, потребляя растительные белки. Останки животных и растений, разлагаемые бактериями и грибами, обогащают почву азотистыми соединениями, откуда вновь поступают в ткани растений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: