Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника

- Название:Я познаю мир. Ботаника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Касаткина - Я познаю мир. Ботаника краткое содержание

Я познаю мир. Ботаника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По форме растение перекати–поля напоминает шар из веточек, покрытых мелкими листочками. Ветер (а в степи сильные ветра не редкость) обламывает высохшее растение перекати–поля у самого корня и гонит по степи. Маленькие и большие (до 1,5 м в диаметре) сухие шары, подпрыгивая, ударяются об землю, от таких толчков из них постепенно высыпаются семена, и вряд ли найдется два семечка, которые попали бы в одно место. Перекати–поле можно встретить не только в степи. В городах по газонам встречается сорное растение клоповник мусорный (родственник редиса и горчицы из семейства крестоцветных). Оно распространяет семена точно так же, как степные растения, даром что прыгает по асфальтовым мостовым города.

Перекати–поле

Кажущиеся однодневки

Ранней весной в смешанных и, особенно, широколиственных лесах Европейской России местами земля покрывается сплошным ковром белых и желтых цветов. Это цветут ветреницы. Ветреницы – настоящие растения–невидимки. Уже в июне от пышного цветного ковра не остается и следа, не видно и листьев ветрениц – словно они провалились под землю. Куда исчезли растения–невидимки? Образное выражение «провалились под землю» полностью соответствует тому, что в действительности произошло с растениями. Ветреницы относятся к группе растений–эфемероидов.

Ветреница дубравная

Слово «эфемероиды» означает «похожие на эфемеров». Эфемеры – это самые быстрые из цветковых растений, успевающие за полтора–два месяца скоротечной пустынной весны прорасти из семян, стать взрослыми, зацвести, образовать плоды и умереть, оставив семена до следующего сезона. Жизнь эфемероидов выглядит похожей, но в отличие от настоящих эфемеров они не погибают, а просто уходят под землю, дожидаясь следующей весны в виде луковиц, корневищ, клубней и других подземных органов.

Эфемероиды широколиственных лесов, как и лианы, нуждаются в большом количестве света. Но в широколиственных лесах светло только весной, до распускания листьев деревьев. Значит, единственный способ получить необходимое количество солнечных лучей – это завершить цикл размножения, пока деревья спят. Ветреницам приходится поторапливаться – за месяц они должны успеть зацвести, дать семена и накопить запас питательных веществ в корневищах, чтобы до следующей весны уйти под землю.

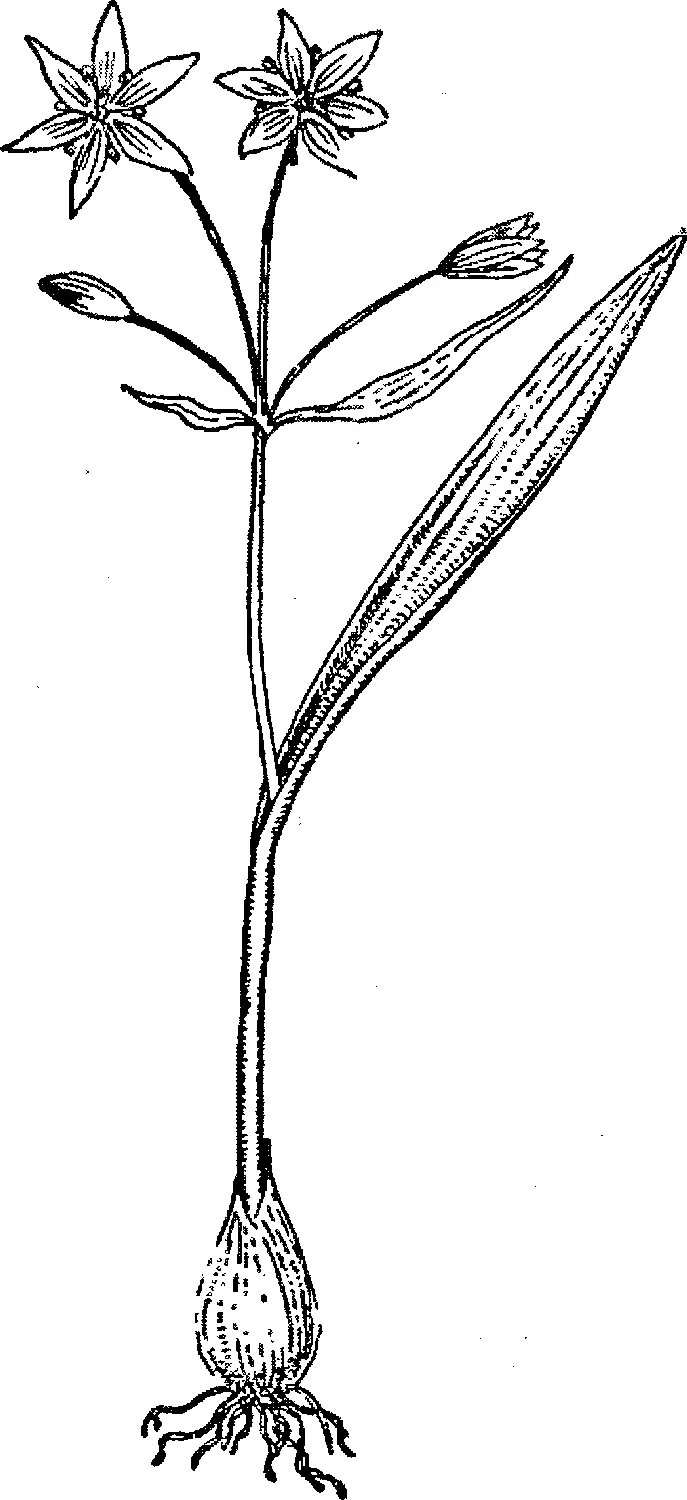

Гусиный лук

Кроме ветрениц к группе эфемероидов относятся хохлатки, гусиный лук, чистяк весенний. Все эти растения имеют особый «график развития», по которому весь период активной жизни укладывается примерно в один месяц. Остальные 10–11 месяцев эфемероиды проводят под землей.

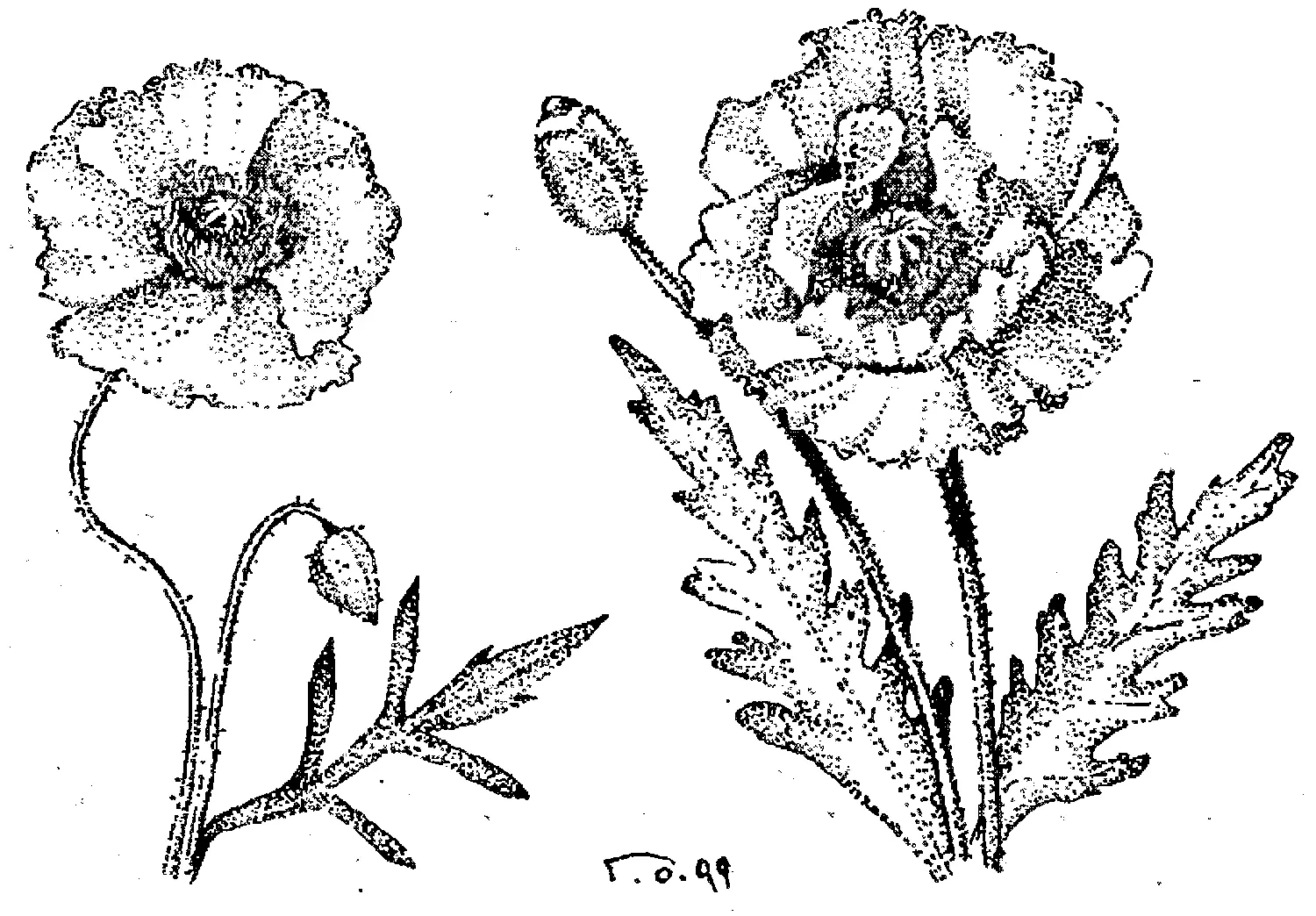

Растения–невидимки встречаются не только в широколиственных лесах, много эфемероидов в пустынях, где осадки выпадают только в определенный сезон. В пустынях умеренного пояса влажный сезон приходится на весну, и в это время они превращаются в цветущие сады. Тюльпаны, маки, астрагалы, живокость и множество других растений покрывают землю цветным ковром. Как и в широколиственных лесах, эфемероиды пустыни за месяц успевают отцвести и оставить семена, но причиной такого короткого цикла размножения является уже не высокая требовательность к условиям освещенности (на недостаток света в пустынях жаловаться не приходится), а отсутствие осадков после окончания влажного сезона. В отличие от суккулентов эфемероиды пустынь не запасают и не удерживают влагу. Вместо этого они «убегают» от засухи, перенося неблагоприятные условия «в спячке».

Широкая пластичность в выборе жизненной формы стала одной из причин феноменального успеха цветковых растений, помимо укрытых семязачатков, цветка и совершенной проводящей системы. Ни споровым, ни голосеменным растениям не удалось «изобрести» такого разнообразия жизненных форм. Каждая отдельная «конструкция» позволяет растению осваивать свое, особое местообитание, каким бы экстремальным оно ни было, а вся совокупность жизненных форм позволило покрытосеменным освоить практически всю поверхность Земли.

Мак–самосейка (слева) и мак восточный (справа)

Опыление – не всё так просто

Для того чтобы из семязачатков образовались семена, а из завязей, чашечки и цветоложа сформировался плод, необходимо, чтобы на рыльце пестика попала пыльца, то есть произошло опыление. Напомним, что существует две разновидности опыления: самоопыление, когда на рыльце попадает пыльца с тычинок того же цветка; и перекрестное опыление, когда пыльца переносится с одного растения на другое.

Для самоопыления никаких особенных приспособлений не требуется. У некоторых самоопыляющихся растений цветки даже не раскрываются и опыление происходит внутри закрытого венчика. Такие странные закрытые цветы можно найти у фиалки удивительной. Они расположены у самой поверхности почвы и дают семена в течение всего лета, а вот изящные голубые и фиолетовые цветы с тонким ароматом, украшающие леса весной и в начале лета, оказываются пустоцветами, хотя они даже выделяют нектар и посещаются насекомым. Зачем фиалке цветы, которые никогда не приносят семян? Зачем понапрасну тратиться на «дорогостоящий» нектар и даром кормить насекомых?

Возможно, раньше раскрывающиеся цветы фиалок выполняли свое предназначение и образовывали семена. Возможно, по каким–то причинам фиалки для получения семян стали обходиться только самоопылением в закрытых цветках, а те, яркие и пахучие, остались в качестве рудимента. А может быть, раскры вающиеся цветы фиалок все–таки опыляются насекомыми и завязывают семена, но это про исходит далеко не всегда и только при опреде ленных условиях? Как бы то ни было, тайна удивительной фиалки пока остается не раскрытой.

Фиалка удивительная. 1 – бесплодные цветки; 2 – плодущие нераскрывающиеся цветки

В природе растений, выбравших самоопыление, не так много. Большинство прилагает массу усилий, чтобы обеспечить перенос пыльцы с одного растения на другое.

А у ржи, кукурузы и капусты вообще существует запрет на опыление собственной пыльцой и семян при самоопылении никогда не образуется. Этот запрет связан с тем, что при самоопылении происходит близкородственное скрещивание, при этом возникает опасность накопления опасных мутаций, которые могут снижать жизнеспособность потомства. В мире живой природы существует неписаный закон, согласно которому и растения, и животные избегают близкородственного скрещивания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: