Алексей Бочавер - Я познаю мир. Арктика и Антарктика

- Название:Я познаю мир. Арктика и Антарктика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бочавер - Я познаю мир. Арктика и Антарктика краткое содержание

Книга снабжена предметно–именным указателем, который поможет лучше ориентироваться в представленном материале.

Я познаю мир. Арктика и Антарктика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Создатель теории дрейфа материков, Альфред Вегенер,был еще и исследователем Арктики. В 1912 году, когда он сформулировал свою догадку, до спутников было еще очень далеко, и идея движущихся материков подвергалась уничтожающей критике больше, чем полстолетия. Потом она была признана, но доказана – еще позже. Так что Вегенер опередил современников больше чем на семьдесят лет!

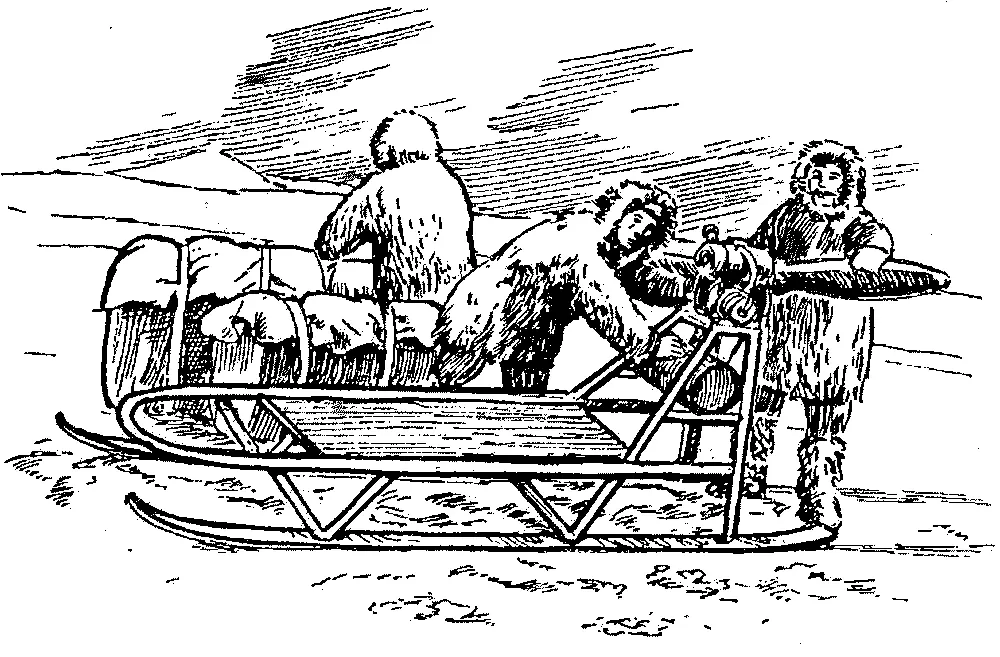

В 30–е годы он был геофизиком и занимался подготовкой создания двух метеорологических станций в Гренландии (на восточном и западном побережьях). Было ясно, что погода в Арктике оказывает немалое влияние на погоду и окружающих ее материков. И чтобы дать прогноз погоды, скажем, в Европе, необходимо представлять, что происходит в воздухе Арктики. . Для этого и нужны метеостанции. Немецкую станцию «Айсмитте» заложили в точке с координатами 70 55' с.ш. и 40°42'з.д., в середине острова. Для перевозки сборного домика, горючего, продовольствия и приборов профессор Вегенер решил воспользоваться не только традиционными нартами с собачьими упряжками (на станцию он отправил десяток нарт с сотней собак, но этого было недостаточно), но и аэросанями. 1 ак назвали гибрид саней с самолетом. На сани устанавливали двигатель (а в те времена самолетные двигатели были немногим крупнее современных мотоциклетных и имели такую же мощность), и воздушный винт, пропеллер. Винт вращался и отбрасывал назад поток воздуха, толкающий сани вперед. Первые такие машины не отличались надежностью. Даже на самом коротком привале их дюралевые полозья примерзали ко льду так прочно, что оторвать их было очень трудно. А двигатели не выдерживали низких температур и ломались. Но все это стало ясно только потом.

А пока – водители, впервые столкнувшись с этими проблемами, бросили сани, и станция осталась и без домика, и без радиостанции, и без баллонов с водородом (предназначавшимся для Того, чтобы надувать воздушные шары – зонды, с помощью которых определяют направление и скорость ветра на большой высоте). Вегенер, находившийся на базе, расположенной на западном берегу Гренландии,узнал об этом из записки двоих наблюдателей, остававшихся на «Айс–митте», переданной с эскимосом – погонщиком собачьей упряжки. И профессор, опытный полярник (уже за восемнадцать лет до этого он в составе экспедиции Йохана Петера Коха,датского путешественника, прошел всю северную часть острова), решает возглавить поход к метеостанции.

Полтора десятка саней, полторы сотни собак и двенадцать погонщиков отправились в путь. На пятнадцатом километре встретили водителей аэросаней, возвращавшихся на базу. Отряд пошел дальше. Но эскимосы–погонщики, никогда не забиравшиеся в глубь острова, уже через неделю отказались двигаться дальше. Зачем нужна метеостанция, они не знали и вряд ли могли бы понять, зато легенды о населявших ледяные пустыни великанах «симертси», швыряющихся обломками скал и льда, и кровожадных полулюдях– полусобаках «экридит» – знали хорошо. Может быть, замечательный геофизик Вегенер был не таким замечательным психологом и просто не сумел убедить их (как убедил в свое время Роберт Пири). Но как бы то ни было дальше, вместе с профессором и его ассистентом доктором Леве пошел лишь один из погонщиков,

Расмус. Они прошли 500 километров! Когда они добрались до «Айсмитте», термометр показывал –68°С. Остаться на станции всем – невозможно, на пятерых не хватит продовольствия. Но доктор Леве обморозил обе ступни, и его пришлось оставить. А Вегенер с Расмусом отправились в обратный путь. Но не дошли. На леднике, на месте их гибели, установлен большой стальной крест.

А метеостанция продолжала работу. На следующий год в Гренландии высадился младший брат профессора Вегенера, Курт. Среди прочего, ему удалось справиться с аэросанями. Путь до «Айсмитте» занял у него всего лишь сутки!

Острова

В Северном Ледовитом океане очень много островов и архипелагов: Гренландия (крупнейший остров Земли), Канадский Арктический архипелаг, Шпицберген, Земля Франца–Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля и другие, общей площадью около четырех миллионов квадратных километров. Такое их количество связано с тем, что Северный Ледовитый океан – самый мелководный из океанов Земли.

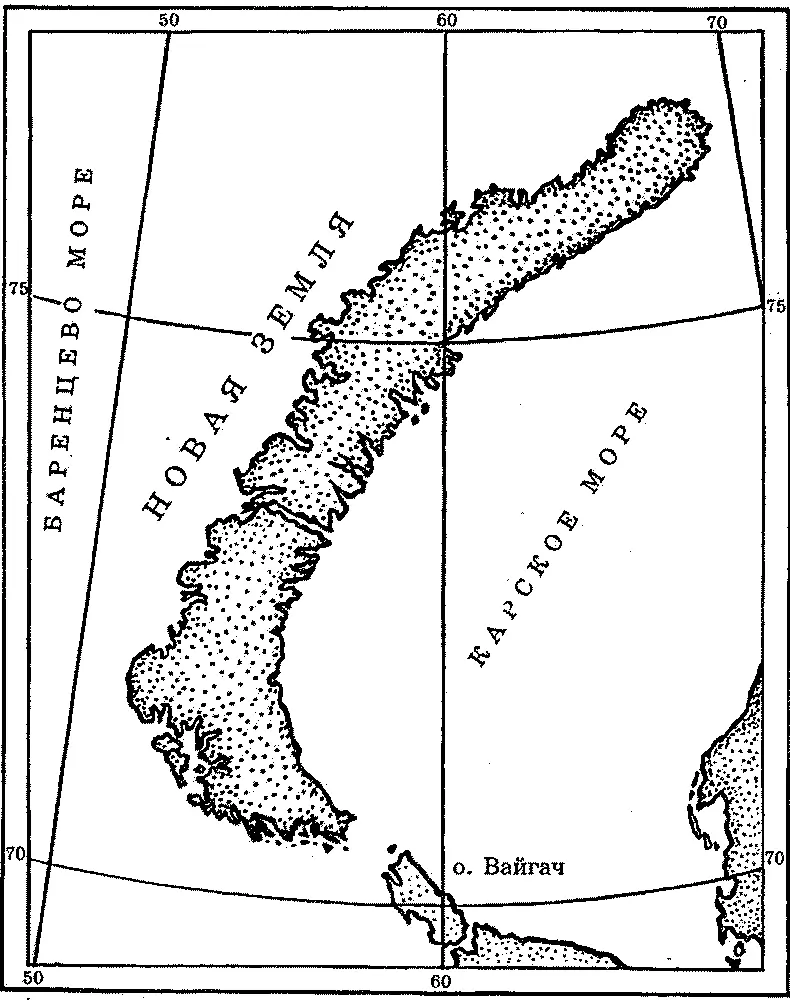

Большая часть островов представляет собой продолжения горных хребтов, а иногда и равнин материковой части Арктики. Таковы, например, почти вся Гренландия, Баффинова Земля и многие острова Канадского Арктического архипелага. А то, что острова Новая Земля – продолжение гор Урала, легко увидеть даже на самой мелкой карте.

Новая Земля

И еще совсем недавно (конечно, по геологическим меркам), меньше чем 20 тысяч лет назад, эти острова вовсе и не были островами. Океан тогда был на сто метров мельче, чем сейчас (вода была «связана» в громадных ледниках, лежавших на суше), и многие нынешние проливы были не проливами, а перешейками. Как, например, Берингов пролив: он не разделял Евразию и Северную Америку, а соединял их.

Среди небольших островов немало островов – останцов(от слов «остаться, оставаться»), представляющих собой кусочки берега, отрезанные от материка разрушительным прибоем. А кроме прибоя, на берег, который во многих местах сложен смерзшимися между собой мелкими частицами грунта, разрушительно действует и тепло воды, «размораживающее» такие берега и острова. Подземные льды (мерзлота) тают, и частицы грунта, скреплявшиеся льдом, как кирпичи цементом, рассыпаются. Этот процесс за сравнительно небольшие отрезки времени может целиком уничтожить целые острова, даже довольно крупные. Вероятно, именно это случилось со знаменитой Землей Санникова. Остров, располагавшийся к северу от Новосибирских островов, впервые увидел в 1811 году исследователь этого архипелага Яков Санников. Найти остров впоследствии не удалось, несмотря на усиленные поиски его в первой половине XX века. Не исключено, впрочем, что Санников принял за землю поверхность айсберга – такие случаи тоже известны.

При разрушении берегов образуется множество отдельных частиц грунта, которые попадают в океан. И дальнейшая судьба их может оказаться различной: течения могут унести их далеко от берега (и там они осядут на дне океана), либо перемещать их вдоль берега. В этом случае такие частицы могут встретить на своем пути какое–нибудь препятствие (например, выступ берега, замедляющий скорость течения). Они начинают скапливаться, образуя вначале мели, а затем (хотя и не всегда) – острова. Такие мели и острова, сложенные накопившимися мелкими частицами, называют косами(если они соединяются с берегом) и барами.Таковы, например, острова Камбальницкие Кошки, островной бар Торасавей, полуостров Святой Нос (представляющий собой косу, соединяющую берег и скалу–останец) и многие другие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: