Алексей Бочавер - Я познаю мир. Арктика и Антарктика

- Название:Я познаю мир. Арктика и Антарктика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бочавер - Я познаю мир. Арктика и Антарктика краткое содержание

Книга снабжена предметно–именным указателем, который поможет лучше ориентироваться в представленном материале.

Я познаю мир. Арктика и Антарктика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что такое ландшафты

Итак, мы обсудили особенности полярных зон во всех оболочках нашей планеты – в литосфере, гидросфере и атмосфере. Но хватит ли этих оболочек, чтобы описать Землю, описать так, чтобы в этом описании нашлось место и нам с вами, и растениям, и животным? Видимо, нет. Ведь обитатели Земли существуют не просто в этих оболочках или между ними (например, на границе литосферы и атмосферы). Они существуют на их пересечении, там, где эти оболочки проникают одна в другую. Где происходит обмен веществом (например, газами) и энергией (например, в виде тепла) между ними. Эта область настолько своеобразна, что ее обычно выделяют как отдельную оболочку.

Ее называют географической оболочкой, или ландшафтной сферой Земли. Ландшафт (от немецкого Landschaft ) – это «кусочек», фрагмент географической оболочки, то есть сочетание влияющих друг на друга рельефа, почв, климата, растительности, животного мира. Кусочек, отличающийся от соседних. Даже овражек или впадина, холмик или пригорок имеют особенности: например, они по–разному увлажнены – во впадинах вода накапливается, а с возвышенностей она, наоборот, стекает.

А с водой связаны и почва, и растительность, и микроклимат (так называют особенности климата какого–нибудь маленького участка; например, разный микроклимат могут иметь северный и южный склоны одного и того же пригорка – они по–разному освещены и нагреты).

Самый мощный фактор, влияющий на ландшафт, а вернее, целое «семейство» факторов – это те, которые мы называем климатическими, то есть имеющие отношение к состоянию атмосферы, воздуха. Это и температура, и влажность воздуха – содержание в нем водяного пара, направления и скорости ветров.

При этом важно, что климатические факторы на Земле распространены не случайным, беспорядочным образом. Поскольку зависят они в большой степени от количества солнечного света и тепла, а оно зависит от географической широты , места (мы об этом уже говорили)., то и климаты, похожие между собой, образуют вытянутые параллельно линиям широты природные зоны.

Они отличаются друг от друга, но границы между ними обычно размыты, постепенны. Кроме того, есть, немалые отличия между ландшафтами и внутри каждой природной зоны. Главным образом они связаны с близостью океана. Медленнее, чем суша, нагреваясь и остывая, океаны смягчают климат, не позволяют, например, температуре воздуха меняться слишком резко. Влажность воздуха над океанами гораздо выше, чем над материками.

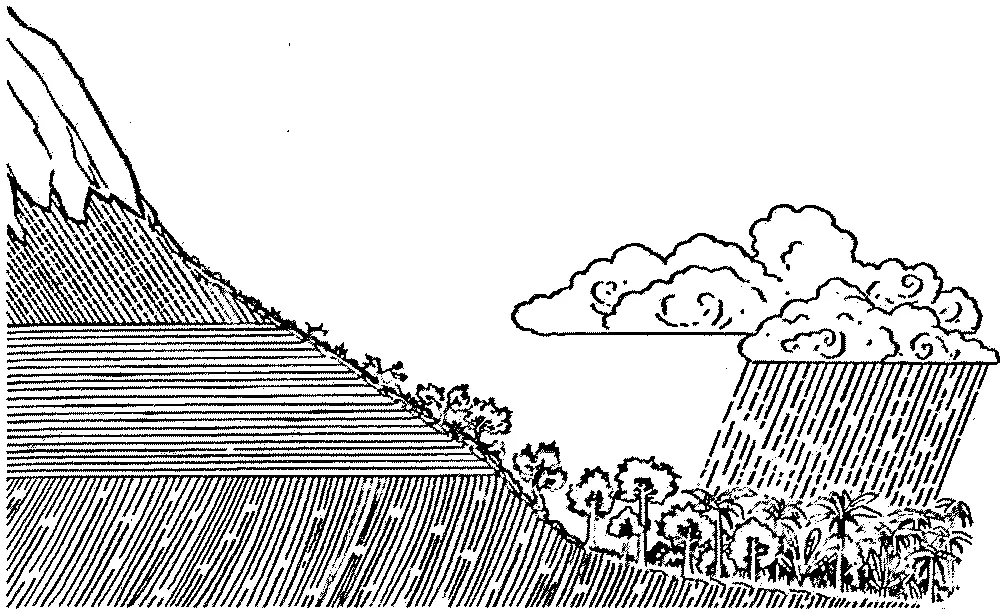

Кроме того, важна и высота места: чем выше, тем холоднее. Примерно на 6°С на один километр подъема. Поэтому для почти девятикилометрового в высоту Эвереста разница температур на вершине и у подножия может достигать 50°С! Так и получается: у подножия – джунгли, а на вершине – ледники. А между ними – все более холодные ландшафты. Они располагаются как бы поясами, окольцовывающими гору.

Каждый ландшафт населен комплексом растений и животных, грибов и микроорганизмов. Они связаны с ландшафтом, и комплекс этот меняется при переходе к другому ландшафту, даже очень похожему на первый.

Население ландшафта или природной зоны вместе с природными факторами, влияющими на это население, часто называют экологической системой, или экосистемой, – с указанием того, какая именно система имеется в виду. Например, экосистема Земли, состоящая из экосистем тайги, тундры и так далее. А каждая из этих, более мелких экосистем, состоит в свою очередь из еще более мелких – вплоть до отдельных ландшафтов, каждый из которых соответствует отдельной экосистеме. Например, экосистеме дубового леса или экосистеме озера, и так далее.

Высотная поясность

Так что мы можем рассматривать Землю как своего рода лоскутное одеяло, где каждый лоскуток – ландшафт (и, соответственно, экосистема), но сшиты эти лоскутки не беспорядочно, а подобраны «по цветам» – в зависимости от географической широты, от высоты и от близости океанов. Природные зоны есть и в океанах Земли, и появление их связано с теми же закономерностями.

Арктические ландшафты

Ландшафты Арктики не особенно разнообразны. Среди них выделяют несколько типов, первый из которых так и называют – арктическим.Он включает две зоны: первая – ледяная, или зона вечного мороза (средние температуры воздуха здесь весь год отрицательны; редкие подъемы ее «не делают погоды»). Расположена она в Центральном Арктическом бассейне. Вторая – зона арктических пустынь, занимающая большую часть островов Северного Ледовитого океана.

Здесь холодно и сухо, и хотя солнечного света сюда попадает почти столько же, сколько и в зону тайги, расположенную южнее, большая часть солнечных лучей отражается снегами и льдами. Зато сюда приходит тепло, приносимое течениями из Атлантики; температура воды в океане (у поверхности) – около 0°С, поэтому даже зимой на островах погода гораздо теплее, чем в расположенных дальше к югу континентальных районах Сибири. Недаром полюс холода находится на материке – в районе Оймякона. Конечно, в Гренландии еще холоднее, но там все же второй в мире по величине ледник, а в Оймяконе ледников нет.

Лето в поясе арктических ландшафтов холодное везде. Тепло, приходящее от Солнца, уходит на таяние деятельного слоя мерзлоты или снегов, и воздух почти не прогревается. Его температуры не превышают двух–трех градусов тепла даже в самые жаркие месяцы.

Влияние Атлантики не ограничивается течениями: оттуда приходят и воздушные массы, сравнительно теплые и влажные. Но чем дальше к востоку они перемещаются, тем больше влаги теряют и тем холоднее становятся. И эти воздушные массы создают разницу между восточной и западной частями российской Арктики: на западе климат морской, а на востоке – континентальный. Правда, на Дальнем Востоке России ощущается уже дыхание близкого Тихого океана, и климат вновь приближается к морскому. Примерно такая же картина наблюдается и в североамериканской Арктике – с поправкой на разницу океанов и на то, что проход из Тихого океана в Северный Ледовитый (Берингов пролив) намного уже прохода из Атлантики, и течения здесь гораздо менее мощны.

Осадков здесь мало, около 200 миллиметров в год. И хотя выпадают они в основном летом, большая часть их все равно представляет собой снег. Этот снег не тает до трехсот дней в году даже на уровне моря, а выше он не успевает растаять и за лето, постепенно превращаясь в лед. Образуются ледники, медленно сползающие вниз, к морю. На некоторых островах – Шмидта, Ушакова, Виктории и других – образуются ледяные купола (как в Антарктиде или Гренландии, но поменьше).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: