Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Военная техника

- Название:Я познаю мир. Военная техника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Военная техника краткое содержание

Читателя ждет увлекательный рассказ о том, как создавалась и совершенствовалась военная техника, какие порой фантастические идеи конструкторы воплощали в жизнь, как военная техника находит применение в мирной жизни.

Я познаю мир. Военная техника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так было на страницах детективов. А на самом деле? В действительности же шпионское снаряжение так и не вышло за пределы лабораторий и испытательных полигонов. Дело в том, что шар получался довольно громоздким – 5–6 м н диаметре. Прыжки совершались медленно, словно бы во сне. И пели вдруг в Момент прыжка подует ветер, то вообще неизвестно, куда прыгуна может занести...

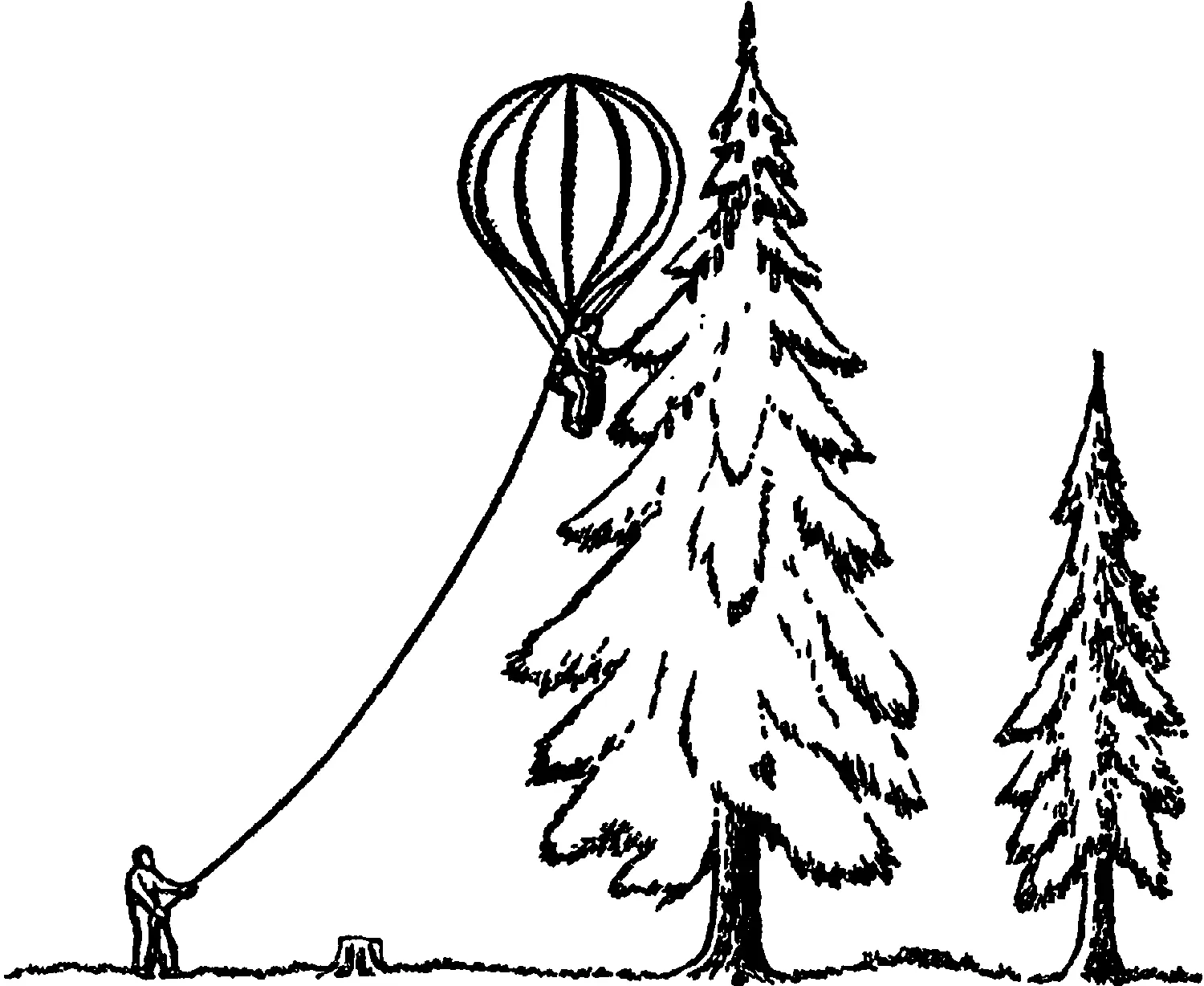

Сбор кедровых шишек на семена

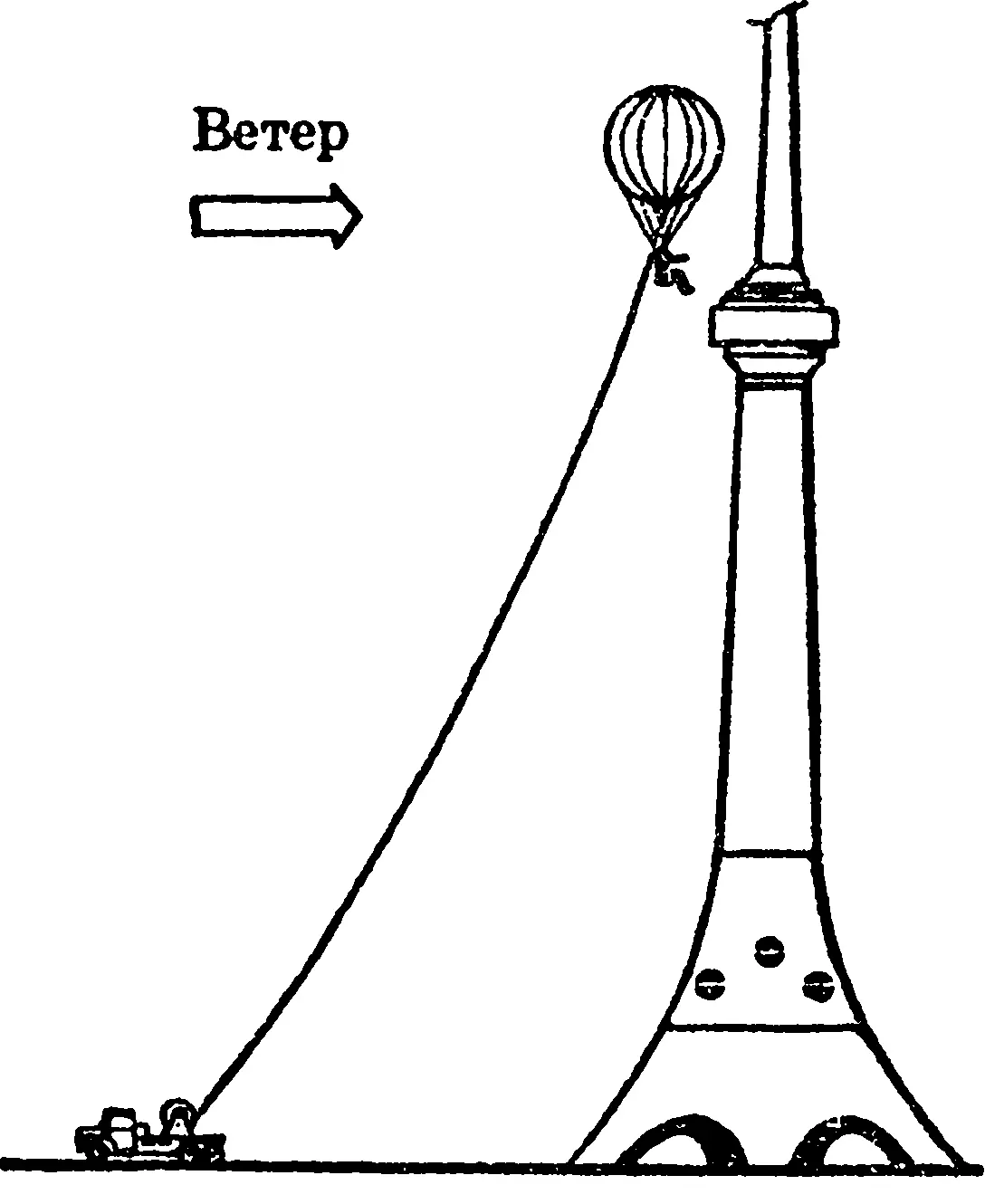

Зато в мирных целях небольшие аэростаты, компенсирующие большую часть веса человека, могут быть применены, скажем, для сбора семян кедра с верхних ветвей дерева (а то иногда доходит до того, что ради шишек кедровые деревья попросту срубают), а также для ремонта и обслуживания различных высоких сооружений – небоскребов, телебашен, космических ракет на старте... Ведь ныне помыть окна снаружи в том же небоскребе – проблема, требующая участия квалифицированных верхолазов или альпинистов.

Обслуживание высоких сооружений

Шары–шпионы

Если шары для шпионов так и не получили широкого применения, то вот шары–разведчики и диверсанты в 40–60–е годы прошлого века выпускались сотнями. По своей конструкции такой аэростат представлял собой военный вариант метеорологического шара–зонда, который и по сей день используют ежедневно, чтобы узнать, какая погода в верхних слоях атмосферы.

Первыми догадались применить такие шары в военных целях японцы. Во время Второй мировой войны они запускали их с кораблей, как только ветер дул в сторону побережья США. Шары несли множество пластинок, состоящих из самовозгорающейся смеси. В полете такие пластинки сбрасывались по нескольку штук на землю с помощью специального автомата. Упав на землю, через некоторое время они загорались и могли послужить источником пожара в лесном массиве или в каком–нибудь населенном пункте.

Позднее подобные шары–шпионы, но уже вооруженные аэрофотоаппаратурой, запускались американскими спецслужбами с территории ФРГ и других сопредельных стран с таким расчетом, чтобы они пролетали через территорию СССР, фотографируя все на своем пути.

Причем если жизнь метеозонда довольно коротка – всего несколько часов, после чего "го оболочка лопается, измерительная аппаратура спускается на парашюте и затем используется повторно, то шары–шпионы могли находиться в верхних слоях атмосферы неделями, а то и месяцами, пролетая за это время тысячи километров.

Технология их использования была следующей. К оболочке из полиэтиленовой пленки, заполненной водородом, прикреплялся контейнер с аппаратурой управления, балластом, а главное – фотоаппаратурой для аэрофотосъемки наземных объектов. Специалисты выжидали, когда ветер подует в нужном направлении и шар, стартовав у одной из границ СССР, на большой высоте сможет пересечь всю территорию, например с юга на север или с востока на запад.

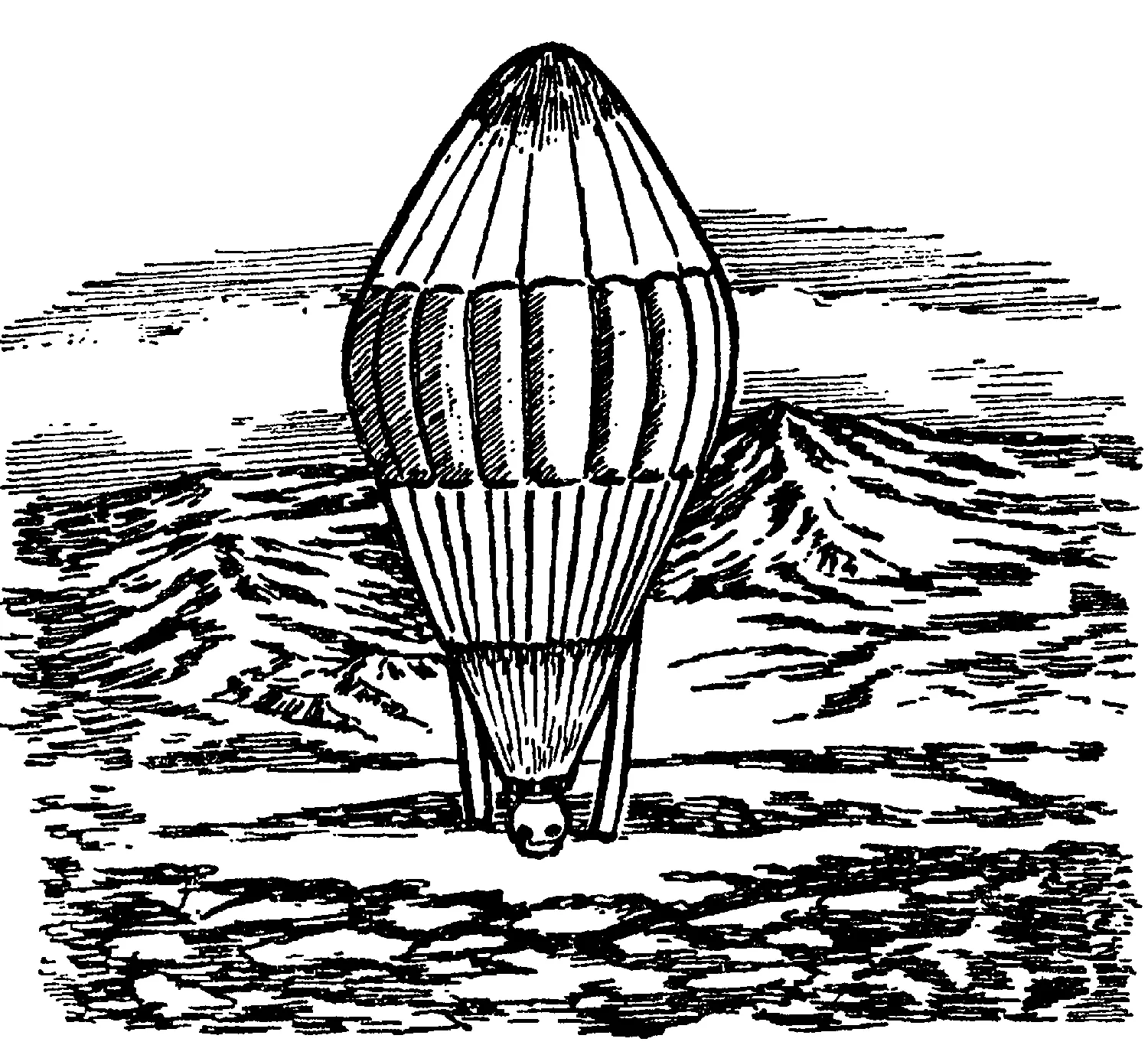

Шар–рекордсмен, "Орбитер–3". Именно на нем был совершен облет вокруг Земли

Поскольку шар летел на большой высоте (12–15 км) и имел в своем оборудовании небольшое количество металлических частей, его было весьма трудно засечь радаром. Не так просто его и сбить, поскольку на такую высоту многие истребители того времени просто не могли подняться. А если и поднимались, то, даже прошитая пулеметной очередью или снарядом, оболочка аэростата держала водород некоторое время, и шар успевал улететь за многие десятки, а то и сотни километров.

В общем, шары–фоторазведчики исправно несли свою службу более четверти века и были сняты с вооружения лишь с появлением спутников–шпионов, которые выполняли ту же задачу еще более квалифицированно.

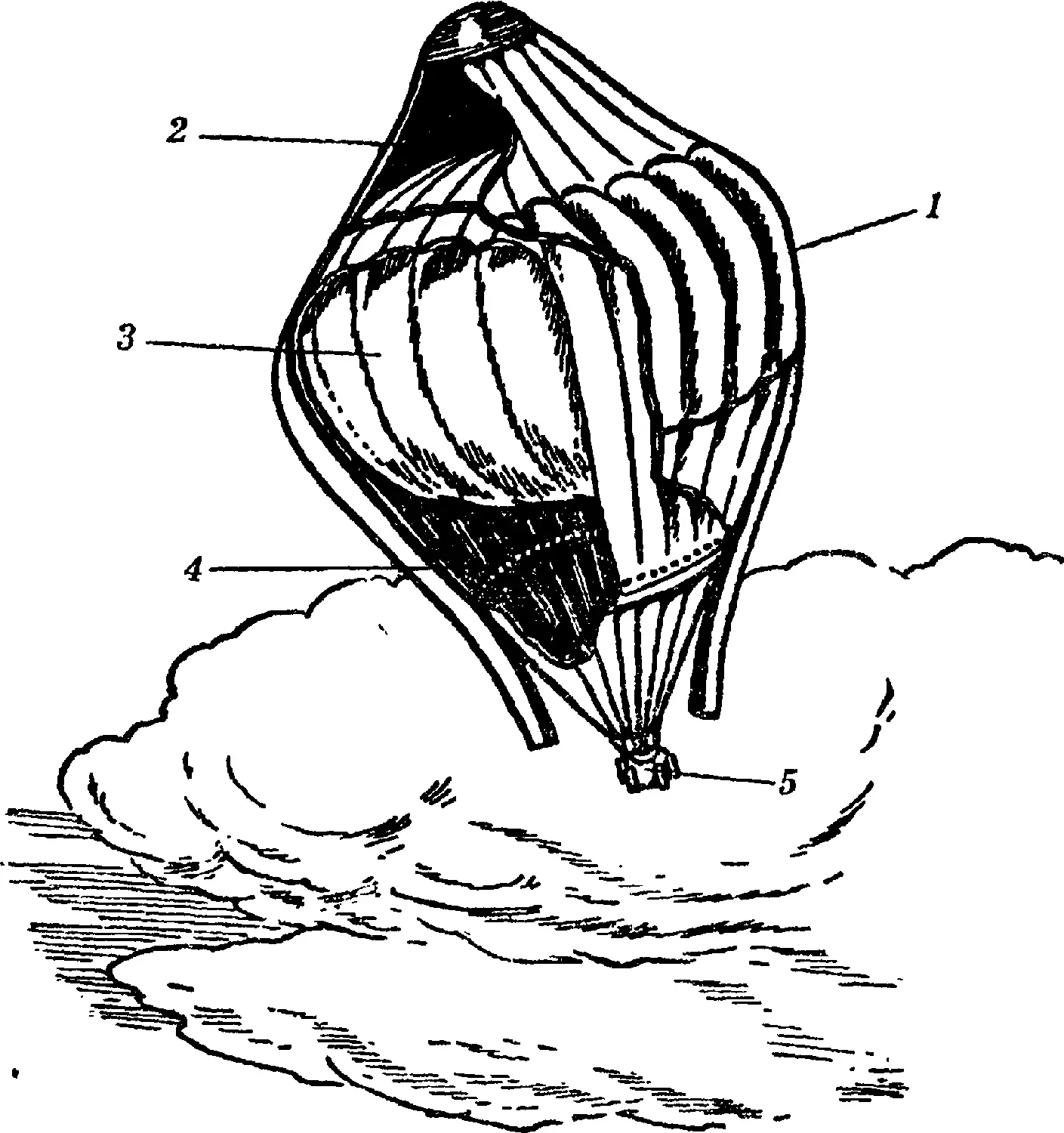

Схема "шар в шаре", которую использовали рекордсмены . Внутренний баллонет наполняется гелием или пропаном, а нижняя часть шара – воздухом, подогреваемым газовой горелкой. Необходимость в балласте отпадает: 1 – внешняя оболочка; 2 – малый гелиевый отсек; 3 – большой гелиевый отсек; 4 – отсек , наполняемый горячим воздухом; 5 – кабина

Так что сейчас подобные аэростаты время от времени используют лишь в научных целях. Например, с их помощью были составлены карты господствующих ветров на больших высотах. Такими картами пользовались, например, рекордсмены–аэронавты, совершившие недавно облет земного шара без посадки.

Идея подвешивать аппаратуру на высотных аэростатах – стратостатах – оказалась весьма плодотворной и для астрономов. Как известно, им весьма "мешает" наша земная атмосфера. В ней столько пыли, разного рода возмущений, что даже при безоблачной погоде снимки звездного неба и планет Солнечной системы получаются не лучшего качества. Поэтому в 50–60–е годы XX века было сделано несколько попыток запуска стратостатов с научной аппаратурой для исследования космоса.

Так что, как видите, и от шаров–шпионов иной раз бывает прок в обыденной жизни...

Возвращение дирижаблей

Дирижабли, то есть аэростаты обтекаемой формы с моторами, позволявшими двигаться даже против ветра, с самого начала предназначались для военного применения. Во всяком случае, в начале XX века немецкий изобретатель и промышленник граф Ф. Цеппелин предполагал, что создаваемые им воздушные монстры смогут вести не только разведку, но и бомбометание, неся на борту сотни килограммов взрывчатки.

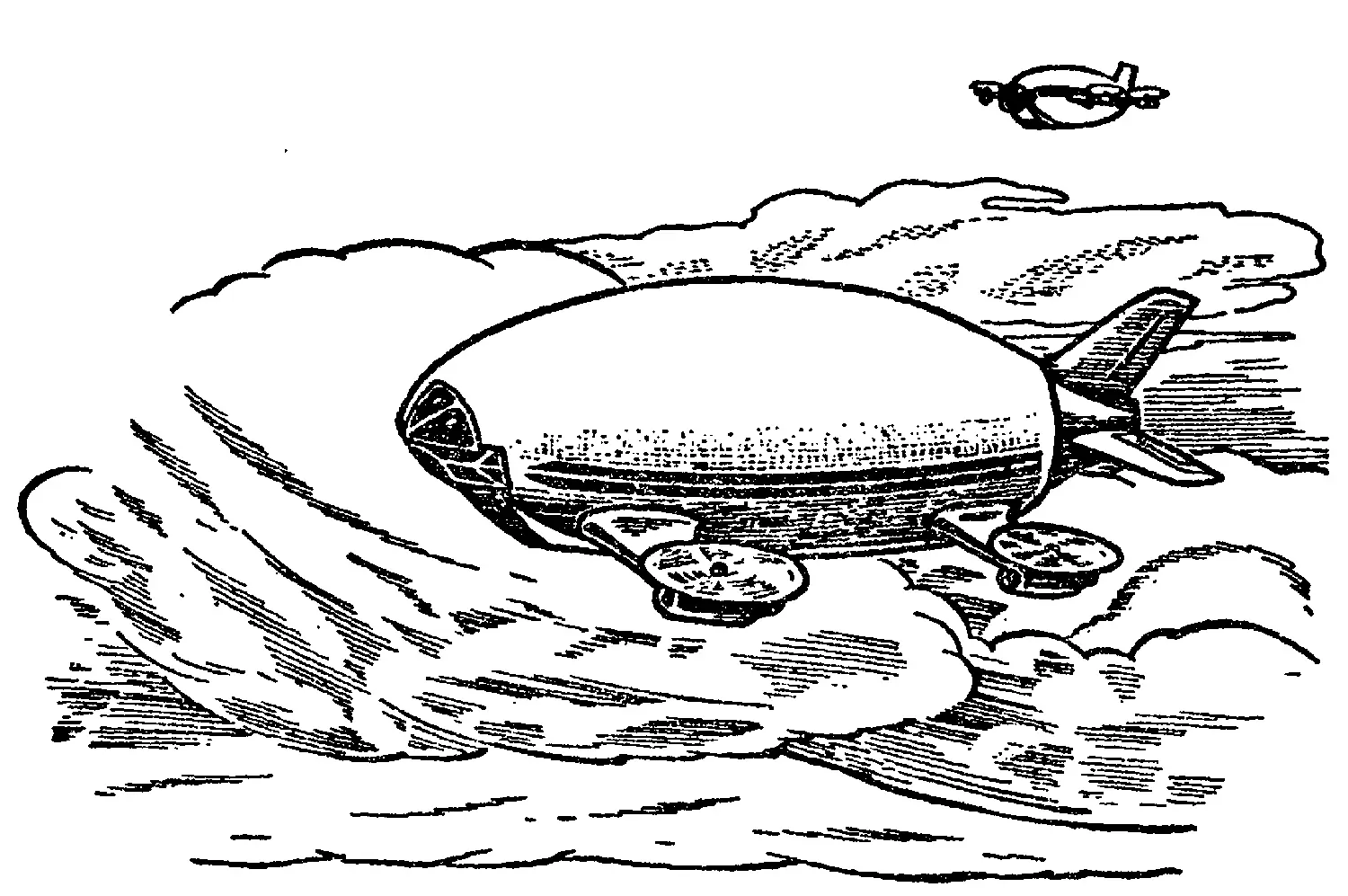

Модель одного из проектов дирижаблей

Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Летали дирижабли медленно, размеры имели громадные – порой в сотни метров. Так что сбить такую махину не составляло особого труда. Да и без вражеского огня дирижабли горели довольно часто. Их оболочки заполняли горючим водородом, и достаточно было малейшей искры, чтобы оболочка загоралась. Ведь не случайно смесь водорода с кислородом воздуха называют "гремучим газом".

Кроме того, как выяснилось уже в наши дни, конструкторы неправильно рассчитывали прочность дирижабельной конструкции, поэтому зачастую при первом же сильном ветре дирижабль терпел аварию. Во всяком случае, пожар на германском "Гинденбурге", в результате которого погибли десятки людей, крушение крупнейших американских дирижаблей "Акрон" и "Мейкон", авария советского дирижабля В–6, многочисленные летные происшествия с другими летательными аппаратами этого класса, произошедшие в 20–30–е годы XX века, привели к тому, что их постепенно перестали строить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: