Павел Супруненко - Я познаю мир. Горы

- Название:Я познаю мир. Горы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-271-05871-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Супруненко - Я познаю мир. Горы краткое содержание

Я познаю мир. Горы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но север необъятен. Хотя слухи о признаках, следах цивилизации доходили из центра нашей русской примечательной Колы – Кольского полуострова и, точнее, из Ловозерской тундры и ее загадочного Сайд–озера. От местных жителей было известно, что там находится таинственный лаз, проход под землю. Один из старожилов этих мест рассказывал, что, когда он однажды приблизился к тому лазу, было такое ощущение, будто с него живьем сдирают кожу. Словом, аборигены поговаривали о нечистой тамошней силе, а геологи в этих местах обнаружили редкоземельные и ураноносные руды.

В горы за Полярным кругом к Сайдозеру в 1922 году была послана экспедиция во главе с Александром Варченко. Несмотря на то что ей оказывали содействие чекисты и лично сам Дзержинский, заметных результатов достигнуто не было. Изыскателей в то тяжеловатое время больше интересовала не археология, а поиски полезных ископаемых. Но к тому «чертовому» лазу–входу под землю участники отряда Варченко все же подошли и даже сфотографировались возле него. Но дальше этого интерес атеистически настроенных изыскателей не пошел.

Другую задачу поставили перед собой экспедиционники «Гиперборея–97». Уже на саму дорогу к Сайдозеру нельзя было не обратить внимания. Она оказалась как бы мощеной: обработанные каменные плиты и булыжники были аккуратно утоплены в таежный грунт, выглядели стертыми былыми событиями и временем. А далее последовали открытия культурного слоя, гораздо более древнего, чем доколумбовой эпохи в Новом Свете.

Одна из самых волнующих находок – ни много ни мало как остатки древнейшей обсерватории! Это сооружение в виде 15–метрового желоба с двумя визирами. По строению, замыслу и возможным функциям оно напоминало большой утопленный в землю секстант – прибор знаменитой обсерватории Улугбека под Самаркандом.

Историю Гипербореи, по оценке Валерия Демина, можно определить периодом от XX века (и даже дальше!) до I тысячелетия до н, э. «Все эти факты, – по словам ученого, – подтверждают концепцию ряда российских и зарубежных ученых о северном происхождении всей мировой цивилизации и то, что этносы в далеком прошлом – несколько десятков тысяч лет назад – вышли с Севера, а принудила их к этой миграции природная катастрофа. И наш Кольский полуостров – один из центров гиперборейской культуры».

Нужно полагать, предстоят дальнейшие поиски и исследования в этом районе.

На головокружительных поворотах

Известными и прославленными являлись дороги в Апеннинах и Альпах, «сработанные рабами Рима». Они связывали разделенные сотнями километров провинции империи. Но и они не могут сравниться с необыкновенной, удивительной дорогой инков в Андах. Она поражала значительной протяженностью – более 5200 км. К главной магистрали примыкала дополнительная сеть, не менее великолепная по своему техническому воплощению.

Каменными настилами пересекались болота, непроходимые джунгли. А приблизившись к заоблачным хребтам Анд, дороги не зашли в тупик, не свернули в сторону, а взлетели на вы* соту более 5000 м (говоря точнее, даже на 5160 м над уровнем моря). Над реками вознеслисъ мосты, которые держались на канатах, сплетенных из волокон агавы..

Дороги вызывали удивление и потому, что строили их много веков тому назад люди, не знавшие ни повозок, ни колесниц. На одинаковом расстоянии вдоль пути находились постоялые дворы. Нет, не для смены лошадей: их инки не знали, как и колес. Во дворах помещались склады провизии. И трассы предназначались только для пешеходов! Передвигались войска, носильщики с грузами на спинах, бежали гонцы с новостями. Впрочем, случались на этой магистрали не только пешие путники: жрецов и высоких чиновников переносили на носилках...

Дорога инков начиналась вблизи экватора и кончалась на 35–м градусе южной широты, проходя через всю обширнейшую империю. Известный географ А. Гумбольдт, проехав по необыкновенной дороге, отметил, что это, пожалуй, самое выдающееся творение человека за всю его историю.

Знаменитый Шелковый путь тоже не зря называли Великим: по нему торговые караваны в течение почти двух тысяч лет проходили через многие государства от Апеннин до Китая с его прославленным шелком (отсюда и название). И на многих горных участках пути из–за «горнячки», горной болезни, метелей, ветров и холода оставался мрачный след: кости верблюдов и путников.

А Транссибирскую магистраль, появившуюся уже в начале XX века, современники окрестили одним из чудес света: протяженность более 6500 км, на одном из участков в 260 километров 39 тоннелей, 50 противообвальных галерей. Свой «становой хребет» Россия возводила традиционно трудом каторжников. Все большее распространение получали «коридоры» – тоннели под горами.

Эти сложнейшие инженерные сооружения значительно экономят время, энергию, уменьшают опасности. Хотя природолюбам–эстетам больше по душе змеевидные петляющие красивейшие серпантины. Но объективности ради надо признать, что для красоты в горах простора пока еще хватает. Кое–где в Альпах, опутанных линиями электропередачи и подвесными дорогами, может, уже и тесновато. Конечно, интересно предугадать, представить, как пойдет дальше освоение гор.

«Пупы земли»

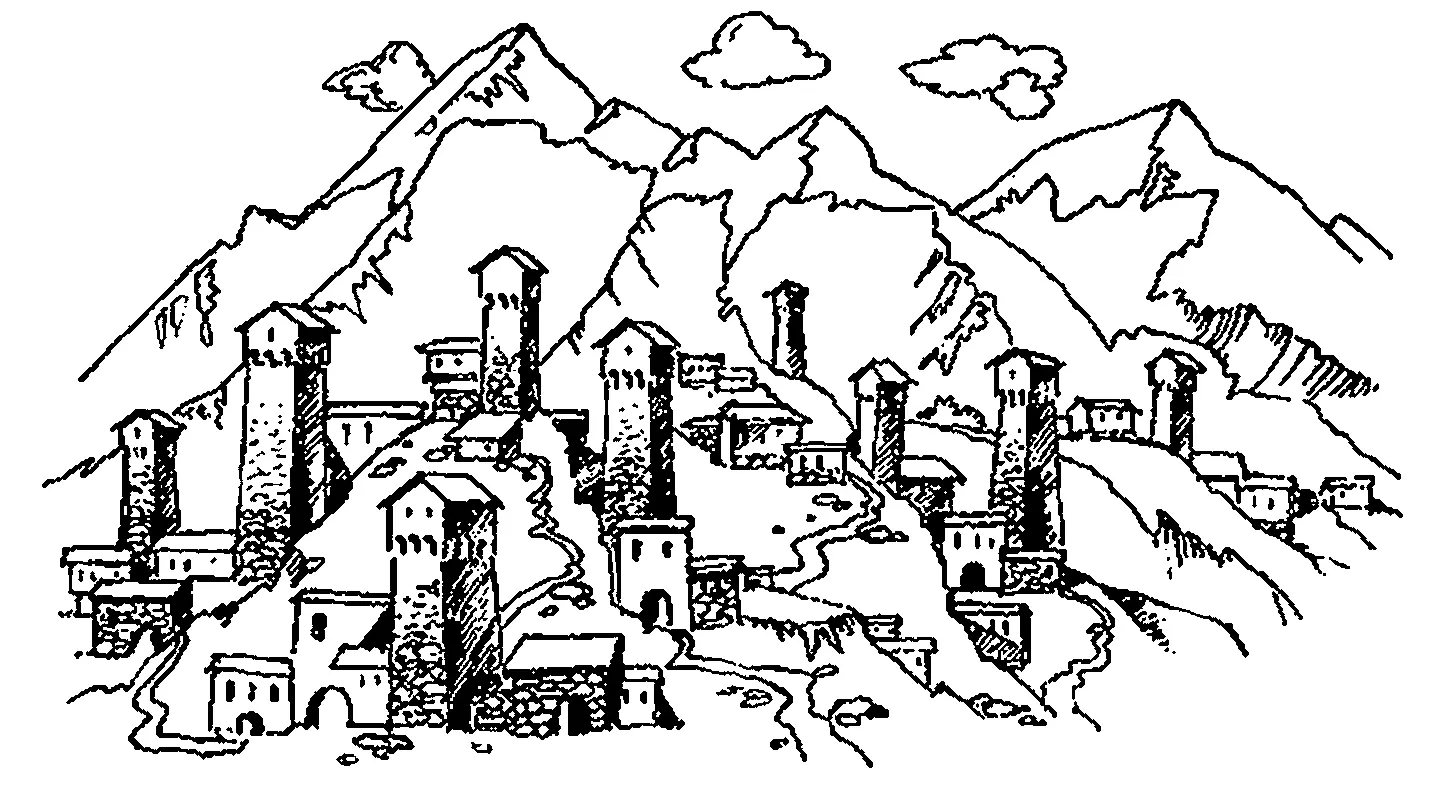

Древних горных городов на планете сохранилось, к сожалению, не так много. Но они действительно примечательны, стали заповедными, наглядно напоминающими, как нелегко осваивали землю наши далекие предки.

Поход, поездка в Местию, столицу легендарной Сванетии (Грузия), – это даже не путешествие в сказку, потому что в сказке наяву есть привкус нереального. А здесь, как нигде, присутствует ощущение сопричастности истории.

Такого сосредоточения каменных башен, очевидно, нет нигде. Как в Суздале храм почти на каждой улице, так здесь башня почти в каждом дворе. Историки объясняют это не только присутствием внешних врагов, но и очень распространенной в этом грузинском крае, даже еще в наш век, жестокой, кровавой родовой мести. К слову, сваны вначале увидели самолет, а потом только телегу. Еще до 1930 года дороги сюда не было, а по Ингурскому ущелью, по тропе, можно было добраться только летом. Не зря Сванетия переводится как «убежище». На местийской улице можно увидеть обычную для здешних мест картину: в разгар лета сани с грузом тащит впряженный бык. Это не отсталость: такой вид транспорта удобен и безопасен на крутых спусках и подъемах.

Убежищем служили и крымские пещерные городки Чуфут–Кале, Мангуп–Кале и другие в глухих горных районах полуострова. Незабываемо впечатление от труднодоступного плато, вырубленных в скалах жилищ, потайных троп к водным источникам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: