Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Пресс

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) краткое содержание

Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей, посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям, основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию. Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.

Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

МЕРЕЖКО́ВСКИЙДмитрий Сергеевич (1866, Санкт-Петербург – 1941, Париж), русский писатель, критик, философ.

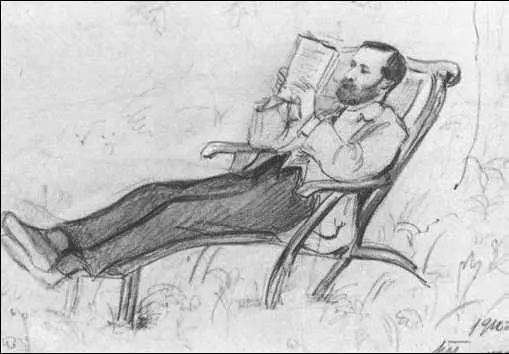

Д. С. Мережковский. Портрет работы Т. Гиппиус. 1910 г.

Сын мелкого дворцового чиновника. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского ун-та (1884–88). Первый сборник «Стихотворения 1883–87» (1888) близок поэзии С. Я. Надсона. Вместе с женой З. Н. Гиппиус стал одним из родоначальников религиозно-мистического направления в русском символизме , близкого к теософии. Сборники «Символы: Песни и поэмы» (1892), «Собрание стихов. 1883–1910» (1910) отличаются, как и всё творчество Мережковского, рассудочностью и известной холодностью. Брошюра «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) требовавшая «расширения художественной впечатлительности», утверждавшая «мистическое содержание» искусства, стала эстетическим манифестом русского декадентства. Широкую известность принёс Мережковскому сборник «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы» (1897), куда вошли очерки о П. Кальдероне, М. Сервантесе, Г. Флобере, Г. Ибсене, А. С. Пушкине, И. А. Гончарове, Ф. М. Достоевском и др. В романной трилогии «Христос и Антихрист»: «Смерть богов. Юлиан Отступник» (первоначальное название «Отверженный», 1895), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900), «Антихрист. Пётр и Алексей» (1905) и исторических пьесах Мережковский осмысляет мировую цивилизацию с точки зрения вечной борьбы христианства и язычества, «религии духа» и «религии плоти», призывая к их единению. В начале 1900-х гг. активно участвовал в деятельности Религиозно-философского общества, одним из организаторов которого он был, и связанного с ним журнала «Новый путь». Проповедовал «новое религиозное сознание», некий «Третий завет», возвещавший святость не только духа, но и тела. В русле этих убеждений трактовал творчество отечественных классиков: «Лев Толстой и Достоевский» (2 кн., 1901—02), «Гоголь и чёрт», «Пророк русской революции (К юбилею Достоевского)» (обе – 1906), «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909) и др. Среди других произведений Мережковского – исторические пьесы «Павел I» (другое название «Смерть Павла I», 1908) и «Царевич Алексей» (1920), романы «Александр I» (1913) и «14 декабря» (1918). В памфлете «Грядущий хам» (1906) выразил своё понимание революционных сил как серости, обывательщины и мещанства. С 1920 г. жил в Париже, где вместе с женой продолжал вести активную литературно-общественную деятельность, создав романную дилогию «Рождение богов. Тутанхамон на Крите» (1925) и «Мессия» (1926—27), религиозно-философские исследования «Иисус Неизвестный» (1932–34), биографические книги «Наполеон» (1929), «Данте» (1939). Занимая крайне непримиримую антисоветскую позицию, Мережковский стал одним из символов раскола русской эмиграции, особенно в период 2-й мировой войны, когда вместе с Гиппиус публично поддержал агрессию А. Гитлера.

МЕРЗЛЯКО́ВАлексей Фёдорович (1778, слобода Далматово Казанской губ. – 1830, Москва), русский поэт, критик. В ранней поэзии преобладают высокие, героические темы (переводы од Тиртея). Литературные взгляды Мерзлякова сформировались под влиянием Дружеского литературного общества, членом которого он являлся (1801—03, Ан. и Ал. И. Тургеневы, В. А. Жуковский). Мерзляков переводит «Коварство и любовь» и «Дон Карлоса» Ф. Шиллера, совместно с А. Тургеневым «Страдания юного Вертера» И. В. Гёте. В 1810-е гг. Мерзляков предпочитает иной жизненный идеал, представленный в античной литературе, – умеренность од Горация. В литературу Мерзляков вошёл как автор лирических песен: «…это был талант могучий, энергический: какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях» (В. Г. Белинский). Песни Мерзлякова вскоре перешли в народный репертуар: «Среди долины ровныя…» («Одиночество», 1810), «Ах, что ж ты, голубчик, не весел сидишь…», «Чернобровый, черноглазый…» (1805—10). В 1810-е гг. Мерзляков выступает как теоретик искусства и литературный критик. Искусство – это подражание природе в самом широком её понимании (физический, нравственный, исторический мир). Хотя учение Мерзлякова о подражании отличается от классицистической теории подражания («сотворить – значит сделать новое, не существовавшее прежде»), в глазах современников он оставался классицистом (ратующим за «вечные правила» в литературе, настаивающим на соблюдении драматургом трёх единств). Его перевод «Освобождённого Иерусалима» (1828) Т. Тассо связан с литературной традицией 18 в. и воспринимался читателями как откровенный анахронизм.

МЕРИМЕ́(Mérimée) Проспер (1803, Париж – 1870, Канн), французский писатель, драматург.

П. Мериме

В своих первых произведениях выступил как мистификатор, выдав сборник пьес «Театр Клары Гасуль» (1825) за сочинения испанской актрисы, а сборник подражаний народным песням славян «Гузла, или Сборник иллирийских песен…» (1827) за оригинальные фольклорные произведения. Исторические сочинения: хроника «Жакерия» (1828) и роман «Хроника царствования Карла IX» (1829) показали роль народных масс в историческом процессе. В новеллах Мериме выразилось увлечение экзотикой («Таманго», 1829), изображение людей, не подверженных предрассудкам («Коломба», «Кармен», обе – 1845), интерес к фантастическому («Венера Илльская», 1845; «Локис», 1869) и тяга к изображению минувших эпох («Федериго», 1829), внимание к судьбам деклассированных низов («Арсена Гийо», 1844). В 1850—60-е гг. Мериме увлекается историей и литературой России, высоко оценивая гений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя (перевёл «Пиковую даму», «Цыган», «Гусара», «Выстрел» Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «Отцы и дети» и «Дым» И. С. Тургенева). Переписка Мериме с А. И. Тургеневым – важный историко-литературный памятник эпохи. Стремление Мериме к объективности повествования предвосхитило поиски Г. Флобера, новеллы Мериме повлияли на Г. де Мопассана, многое почерпнул из наследия этого писателя А. Франс.

МЕСТОИМЕ́НИЕ, класс слов, отношение которых к частям речи спорно: очевидно их единство, но они обнаруживаются во всех частях речи. Задача местоимений – не называя явлений действительности (как это делают обычные слова), указывать на них. Указывать же необходимо, чтобы задавать вопросы (Кто? Где? Почему?) и отвечать на них (Это там); высказываться отрицательно (Никто никуда не спешит); неопределённо (Есть кое-что; Нечто странное) или, напротив, определённо (Всё пропало; Любой поймёт). В решении этих задач сложились разряды местоимений: вопросительные, указательные, отрицательные, неопределённые и определительные. В каждом разряде местоимения могут быть эквивалентами существительных, прилагательных, числительных и наречий. Считается, что в рус. языке есть и местоименный глагол что делать. Особое место среди местоимений занимают личные и возвратные. Фонд местоимений пополняется прилагательными следующий, аналогичный, выражениями что попало, чёрт знает куда. Числительное один может использоваться как местоимение: в одном городе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Снегов - Язык, который ненавидит [с иллюстрациями и текстовыми таблицами]](/books/1097573/sergej-snegov-yazyk-kotoryj-nenavidit-s-illyustrac.webp)