Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Пресс

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) краткое содержание

Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей, посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям, основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию. Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.

Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

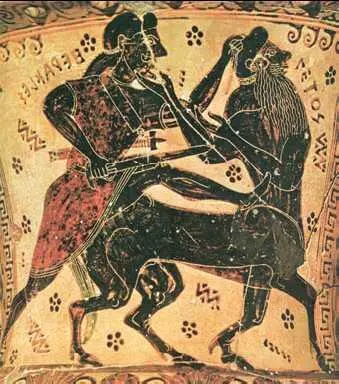

Геракл борется с кентавром Нессом. Фрагмент росписи амфоры. Кон. 7 в. до н. э.

Античные авторы регулярно применяли образы и сюжетные схемы мифов в своих сочинениях. В Средние века на основе мифов создаются национальные образцы героического эпоса , а в эпоху Возрождения образы многих десакрализованных мифов используются в качестве условных эмблем Добра и Зла (например, Ариэль и Калибан в «Буре» У. Шекспира ). Творческую интерпретацию мифов предлагают представители романтизма в кон. 18 – нач. 19 в. К началу 20 в. мифологическая основа стала неотъемлемой чертой многих образцов модернистской литературы (романы Дж. Джойса и Т. Манна , поэзия Р. М. Рильке , Т. С. Элиота ). Во второй пол. 20 в. в связи с творчеством латиноамериканских прозаиков (Х. Л. Борхеса , Г. Гарсия Маркеса и др.) исследователи пишут о мифологическом реализме как особом методе художественного изображения современной действительности.

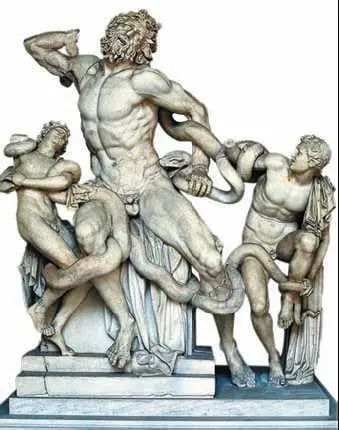

Лаокоон. Римская копия с античного оригинала. 1 в. н. э. Мрамор

МИХА́ЙЛОВМихаил Ларионович (Илларионович) (1829, Уфа – 1865, рудник Кадая, Забайкальская обл.), русский поэт, публицист, участник революционного движения. Родился в семье небогатого чиновника. Получил разностороннее домашнее образование, учился в Петербургском ун-те в качестве вольнослушателя. Благодаря знакомству с Н. Г. Чернышевским стал одним из активных сотрудников журнала « Современник ». Как прозаик Михайлов обратил на себя внимание повестью «Адам Адамович» (1851) и романом из жизни провинциальных актёров «Перелётные птицы» (1854). Оба произведения следовали традициям натуральной школы . Поэтический талант Михайлова проявился в стихотворных переводах. В первую очередь его привлекала поэзия гражданской и освободительной направленности: он перевёл «Песни о невольничестве» (1861) Г. Лонгфелло, «Песню о рубашке» (1860) Т. Гуда. Среди наивысших удач Михайлова-переводчика – лирика Г. Гейне, в т. ч. цикл «Северное море» (1859), в переводе которого он одним из первых в рус. поэзии использовал свободный стих ( верлибр ). Михайлов-публицист известен как один из основоположников «женского вопроса» – дискуссии по проблемам общественного положения женщин: статья «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» (1860) и др. После реформы 1861 г. Михайлов участвовал в составлении и распространении прокламации «К молодому поколению», за что был арестован и приговорён к 6 годам каторги и пожизненному поселению в Сибири, где и умер.

МИХАЙЛО́ВСКИЙНиколай Константинович (1842, Мещовск Калужской губ. – 1904, Санкт-Петербург), русский критик, публицист. Родился в дворянской семье. Учился в Горном ин-те, но из-за участия в студенческих волнениях не получил диплома о его окончании. Первой публикацией была посвящённая женскому вопросу статья «Софья Николаевна Беловодова» (1860). В 1868 г. начал регулярно сотрудничать с журналом « Отечественные записки » Н. А. Некрасова. В статье «Что такое прогресс?» (1869) Михайловский впервые отчётливо сформулировал основные положения «субъективной социологии» – учения, отводившего центральную роль в историческом прогрессе выдающимся личностям. Идеи Михайловского оказали влияние на народническое движение, переживавшее в 1870–80 гг. период максимального подъёма. Как литературный критик Михайловский писал обо всех крупных русских писателях конца 19 в.: Ф. М. Достоевском («Жестокий талант», 1882), Л. Н. Толстом («Десница и шуйца Льва Толстого», 1875), М. Е. Салтыкове-Щедрине («Щедрин», 1889), А. П. Чехове и М. Горьком («О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова», 1902). Он одним из первых дал анализ поэзии раннего русского символизма , рассматривая его как закономерную реакцию на засилье натурализма и бытописательства («Русское отражение французского символизма», 1893). После закрытия «Отечественных записок» (1884) стал фактическим главой журнала «Русское богатство», ведущего органа либерального народничества. Социологическая теория «героев и толпы» Михайловского неоднократно вызывала критику со стороны теоретиков марксизма (Г. В. Плеханова, В. И. Ленина).

МИХАЛКО́ВСергей Владимирович (р. 1913, Москва), русский писатель, действительный член Академии педагогических наук СССР (1971).

С. В. Михалков

Выходец из старинного дворянского рода. В юности перепробовал много профессий. Начал печататься с 1928 г. Учился в Литературном ин-те им. М. Горького (1935—37). Известность приобрёл произведениями для детей, в которых отразил сложный, многообразный, «вопрошающий» и светлый мир юного человека, в ненавязчивой шутке, рассказе или игре преподнося детям уроки высокой нравственности. Стихотворения «А что у вас?», «Про мимозу», «Фома» (все – 1935), «Весёлый турист», «Мы с приятелем вдвоём…» (оба – 1936), «Три товарища», «Весёлое звено» (оба – 1937), «Несбывшиеся мечты» (1977); поэмы «Дядя Стёпа» (1935; новые части 1954–82), «В музее В. И. Ленина» (1949); повести-сказки «Похождения Рубля» (1967), «Праздник Непослушания» (1972), «Сон с продолжением» (1982); пьесы «Том Кэнти» (1938), «Коньки» (1939), «Особое задание» (1946), «Красный галстук» (1947), «Я хочу домой!» (1949), «Зайка-зазнайка» (1951), «Чужая роль» (1954), «Сомбреро» (1957), «Дорогой мальчик» (1971). Во время Великой Отечественной войны Михалков – военный корреспондент фронтовых газет, автор очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, плакатных текстов и фронтовых листовок. Большую популярность имели в 1940–50-е гг. басни Михалкова: стихотворные «Соловей и Ворона», «Заяц во хмелю», «Толстый и Тонкий» (все – 1945) и прозаические – сборники «Весёлые зайцы» (1963), «Хочу бодаться!» (1965). Среди других произведений писателя – пьесы для взрослых «Илья Головин» (1949), «В одном купе» (1955), «Дикари» (1958), «Осторожно, листопад!» (1960), «Пощёчина» (1974), «Пена» (1977), «Эхо» (1980), «Всё могут короли…» (1983); книга о воспитании «Всё начинается с детства» (1968), литературно-критические статьи (сборники «Моя профессия», 1962; «Литература. Время. Жизнь. Публицистика», 1978), киносценарии. Один из самых признанных на протяжении всего творческого пути отечественных писателей, Михалков является также создателем текста Государственных гимнов СССР (1943, совместно с Г. А. Эль-Регистаном) и России (2001).

МИЦКЕ́ВИЧ(Mickie-wicz) Адам (1798, Заосье, близ Новогрудка, ныне Белоруссия – 1855, Константинополь), польский писатель. Сын обедневшего шляхтича. Учился на историко-филологическом ф-те Виленского ун-та (1815–19), ещё студентом начал писать стихи (1817), активно участвовал в молодёжных организациях «филоматов» и «филаретов». Когда эти тайные общества раскрыли, Мицкевич, который уже учительствовал в Ковно, был арестован и выслан из Литвы (1824). Около четырёх лет провёл в России, где сблизился с участниками декабристского движения и русскими литераторами, в т. ч. с А. С. Пушкиным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Снегов - Язык, который ненавидит [с иллюстрациями и текстовыми таблицами]](/books/1097573/sergej-snegov-yazyk-kotoryj-nenavidit-s-illyustrac.webp)