Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Пресс

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Росмэн» - Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) краткое содержание

Информационное и учебно-справочное издание, включающее более 1500 статей, посвящённых различным аспектам мирового литературного процесса (выдающимся писателям и исследователям литературы, литературным школам и направлениям, основным понятиям современного литературоведения), а так же статьи по языкознанию. Предназначено для школьников, студентов, препо давателей и широкого круга читателей.

Энциклопедия «Литература и язык» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гольдони руководствовался теорией «подражания природе», во многом заимствованной у французских просветителей 18 в.: природа вложила в человеческое сердце разумные чувства, определяющие правила сосуществования и нормы поведения; разум, подчиняющийся сердцу, – гарантия от заблуждений. В некоторых пьесах («Комический театр», 1750; «Английский философ», 1754; и др.) Гольдони объяснял принципы своей эстетики: в комедии изображаются страсти, а основой добродетели является разумная любовь к самому себе, включающая человеческое достоинство, понятие о счастье, власть над собой, дружбу, предполагающую взаимные услуги; добрый человек приносит счастье другим людям и связан с ними, злые же несчастливы и одиноки (Гольдони часто объясняет зло как заблуждение). Он не склонен к изображению злодеев, как и к острому сатирическому изображению порока. Такие традиционно отрицательные персонажи, как Панталоне и Бригелла, становятся у него положительными героями.

Для Гольдони-драматурга характерен демократизм, отсутствие сословных предрассудков. В его изображении представители низшего сословия отличаются не только трудолюбием, но и сметливостью, остроумием, ловкостью, наблюдательностью; дворяне же чаще проявляют спесь и чванливость, дурной нрав. Такая идеологическая позиция Гольдони вызвала резкую критику К. Гоцци, заявившего о неправомерности выведения на сцену людей низшего сословия в качестве главных героев, а также настаивавшего на достоинствах и благородстве аристократов. Гольдони не являлся их противником, тем более, что сам происходил из разорившегося древнего рода, но его интересовали более широкие слои населения. Он стремился показать не одного, как это было в комедиях Мольера, а нескольких («Трактирщица», 1753), а то и многих главных героев («Кьоджинские перепалки», 1762), когда комедия характеров сменяется изображением среды. Классицистическую поэтику Мольера Гольдони переосмысляет в духе 18 в.: он раздвигает рамки трёх единств, наблюдая за несколькими героями, подчинив время и место закону правдоподобия. В России хорошо известны такие комедии Гольдони, как «Слуга двух господ» (1753), «Трактирщица», «Веер» (1765), «Феодал» (1762) и др.

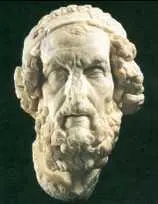

ГОМЕ́Р(homeros) (между 12–7 вв. до н. э.), древнегреческий поэт, которому со времён античности приписывается авторство эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Обе поэмы, согласно мнению большинства исследователей, были созданы ок. 8 в. до н. э. в Ионии – области на западном побережье полуострова Малая Азия, причём «Одиссея» несколько позднее «Илиады».

Гомер. Мраморный бюст. 2 в. до н. э.

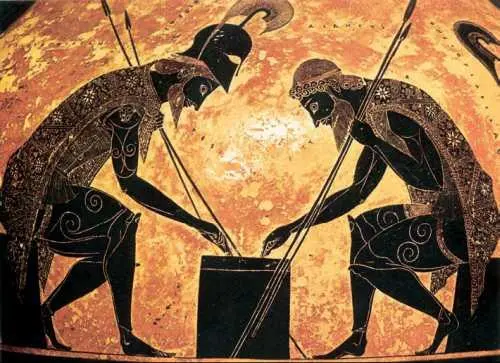

Гомеровские поэмы относятся к циклу сказаний о походе греков на малоазий-ский город Трою (Илион). В «Илиаде» повествуется о последнем, десятом, годе Троянской войны. Действие сконцентрировано вокруг одного эпизода – ссоры Ахилла и Агамемнона; тема заявлена уже в первых стихах поэмы:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал…

Илиада. Миниатюра. 5 в.

Агамемнон наносит смертельную обиду Ахиллу, и тот отказывается от дальнейшего участия в сражениях. Лишившись самого доблестного воина, греки не в силах одолеть троянцев. Только когда троянский царевич Гектор убивает любимого друга Ахилла Патрокла, герой «отрекается от гнева» и возвращается к войску. Происходит грандиозная битва, в которой на обеих сторонах участвуют боги. Смертью Гектора от руки Ахилла последствия Ахиллова «гнева» исчерпываются, поэма заканчивается описанием похорон убитого царевича.

Экзекий. Ахилл и Аякс, играющие в кости. Фрагмент росписи амфоры. 6 в. до н. э.

Действие «Одиссеи» разворачивается после окончания Троянской войны, тема поэмы – возвращение на родину Одиссея, царя острова Итака. Композиция произведения не сводится к хронологическому описанию путешествия Одиссея. В начале поэмы Одиссей находится в плену у нимфы Калипсо, т. е. фактически его странствия близятся к концу. Потом, выброшенный бурей на остров Схерию, он рассказывает приютившим его феакам о своих многочисленных злоключениях – в земле одноглазых чудищ-циклопов; на острове волшебницы Цирцеи, умеющей превращать людей в животных; в царстве мёртвых и т. п. Феаки доставляют Одиссея на Итаку. События на Итаке до и после прибытия Одиссея (сватовство представителей местной знати к жене Одиссея Пенелопе; отъезд, путешествие и возвращение сына Одиссея Телемаха; расправа Одиссея с женихами и др.) представляют собой отдельную сюжетную линию, вплетённую в общую ткань повествования.

Гомеровским поэмам присущи характерные черты древнейшего героического эпоса : устная передача (считается, что впервые «официальный» текст поэм был установлен и записан по распоряжению афинского тирана Писистрата в 6 в. до н. э.); отсутствие упоминаний об авторе; использование стереотипных формул («К яствам готовым они и поставленным руки простерли» – о начале трапезы и др.) и устойчивых эпитетов («Одиссей хитроумный», «повелитель мужей Агамемнон» и т. д.); умышленная задержка повествования – ретардация, достигаемая развёрнутыми сравнениями (напр., сравнение идущих в бой данайцев с журавлями, летящими на битву с пигмеями, занимает 8 стихов «Илиады») и подробным описанием упоминаемых предметов (так, описанию щита Ахилла посвящены 130 стихов «Илиады»), и др. Обе поэмы написаны гекзаметром , ставшим в дальнейшем обязательным размером античной эпической поэзии.

В античной традиции Гомер – слепой старец, за право именоваться родиной которого «спорили семь городов». Его поэмы были возведены в ранг недосягаемых и безупречных образцов, стали основой школьного образования. Тем не менее уже в античную эпоху были замечены сюжетные неувязки и стилистический разнобой в тексте поэм, и время от времени возникали сомнения в том, что текст поэм совпадает с изначальным авторским и что обе поэмы принадлежат одному автору, а также в том, что Гомер – реальная историческая личность (высказывались предположения, что слово «гомер» на древнеионийском диалекте означает «слепец»).

В науке Нового времени «гомеровский вопрос» (т. е. вопрос об авторстве и происхождении «Илиады» и «Одиссеи») впервые поставил немецкий филолог Ф. А. Вольф в своём «Введении к Гомеру» (1795). Исследователи гомеровского эпоса раскололись на «аналитиков», вслед за Вольфом отрицавших единого автора поэм («теория малых песен» К. Лахмана и др.), и «унитариев», утверждавших существование «единого» Гомера (Г. В. Ф. Гегель, И. В. Гёте, Ф. Шиллер и др.). Синтезом аналитической и унитарной теорий можно считать точку зрения, согласно которой Гомер создал две небольшие поэмы – «пра-Илиаду» и «пра-Одиссею», впоследствии расширенные и изменённые другими поэтами, а также позднейшими редакторами и компиляторами («теория первоначального ядра» Г. Германа). Общепризнанного решения «гомеровского вопроса» не существует до сих пор. Наряду с фактами одновременного бытования различных хронологических пластов, наличия сюжетно-стилистических противоречий современные исследователи признают художественное единство поэм, выражающееся, в частности, в композиционном замысле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Снегов - Язык, который ненавидит [с иллюстрациями и текстовыми таблицами]](/books/1097573/sergej-snegov-yazyk-kotoryj-nenavidit-s-illyustrac.webp)