БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ДЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

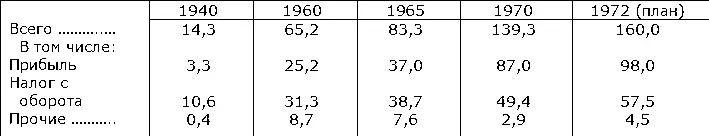

Увеличение Д. н. сопровождается существенными изменениями в их структуре. Если в 1940 на долю прибыли приходилось менее 25%, в 1950 около 20% Д. н., то начиная с 1966 прибыль превышает размеры налога с оборота и в 1971 составила свыше 60% общей суммы Д. н.

Важным показателем возросшей интенсивности производства является повышение доли Д. н. в национальном доходе. Удельный вес Д. н. в национальном доходе, созданном в промышленности, поднялся с 61,5% в 1960 до 63,4% в 1970. Главные факторы роста Д. н. — снижение издержек производства на основе внедрения достижений науки и техники, повышения производительности труда и экономии материальных затрат, ускорения темпов реализации продукции. Существенное влияние на размер Д. н. оказывают качество и ассортимент производимой продукции. Д. н. составляют прочную основу доходов государственного бюджета. Удельный вес поступлений платежей из прибыли и налога с оборота в общей сумме доходов бюджета увеличился с 65,3% в 1950 до 68% в 1972.

Денежные накопления социалистических предприятий и хозяйственных организаций (кроме колхозов) в СССР, млрд. руб.

Р. Д. Винокур.

Денежные реформы

Де'нежные рефо'рмы,осуществляемые государством преобразования в сфере денежного обращения, имеющие целью упорядочение денежного обращения и укрепление всей денежной системы. Осуществляются различными методами в зависимости от способа производства, политической системы, положения отдельных классов, состояния экономики страны и т.д. Д. р. могут сопровождаться изъятием из обращения всех или части обесцененных бумажных знаков и замены их новыми деньгами (бумажными или металлическими), изменением золотого содержания денег или их валютного курса, перестройкой денежной системы и т.п. Д. р. устанавливают переход от одной денежной системы к другой. Например, Канкрина реформа (1839) ввела серебряный монометаллизм, который в результате денежной реформы 1895—97 в России был заменён золотой валютой. К Д. р. относятся замена ставшей неполноценной и обесцененной монеты полноценной или неразменных денежных знаков разменными; изменения в системе эмиссии денег; стабилизация валюты или частичные меры по упорядочению денежного обращения; образование новой денежной системы в связи с государственным переустройством (см. Денежные системы ).

Для упорядочения денежного обращения используются различные методы: дефляция — уменьшение денежной массы путём изъятия из обращения излишних бумажных денег; нуллификация (см. Нуллификация денег ) — ликвидация старых денежных знаков и выпуск в меньшем количестве новых бумажных денежных знаков; деноминация — изменение нарицательной стоимости денежных знаков с обменом по определённому соотношению старых денежных знаков на новые, более крупные денежные единицы, одновременно в таком же соотношении пересчитываются цены, тарифы, заработная плата и т.д.; девальвация — уменьшение металлического содержания денежной единицы или снижение курса бумажных знаков по отношению к металлу или к иностранной валюте; ревальвация — повышение металлического содержания денежной единицы или курса бумажных знаков по отношению к иностранной валюте. Частичные Д. р., проводимые методами деноминации и девальвации, не всегда именуются Д. р.

При капитализме Д. р. осуществляются главным образом в интересах господствующих эксплуататорских классов. Они обычно сопровождаются ростом налогов, сокращением социальных расходов государства и т.п. Капиталистические государства путём Д. р. и с помощью различных государственно-монополистических мероприятий пытаются уменьшить остроту проявлений общего кризиса капитализма в денежной системе, добиться упорядочения её некоторых элементов (валютного курса, объёма денежной массы и т.д.). Особенно часто Д. р. проводятся в условиях общего кризиса капитализма. Крах золотомонетного обращения, повсеместное распространение бумажных денег, почти хроническое их обесценение наряду с усилением неустойчивости капитализма, обострением его противоречий, ростом агрессивности империалистических стран приводят к тому, что Д. р. не могут обеспечить длительной стабильности денежного обращения.

После 2-й мировой войны 1939—45 в капиталистических странах были проведены многочисленные Д. р. Одна из крупнейших Д. р. — девальвация валют 37 капиталистических стран в 1949 (в размере от 12 до 30% и более). На современном этапе общего кризиса, в условиях обращения бумажных денег и неразменных на золото банкнот, девальвации и ревальвации в значительной степени утрачивают своё значение как методы стабилизации денежных систем. В ходе обострения мирового валютного кризиса в конце 60-х — начале 70-х гг. девальвация (американского доллара, английского фунта стерлингов, французского франка) и ревальвация (марки ФРГ, австрийского шиллинга, швейцарского франка) применялись отдельными странами лишь как методы частичного выхода из валютных затруднений.

Д. р. проводятся в странах, освободившихся от колониального ига. В результате краха колониальной системы возник новый тип Д. р., антиимпериалистических по своему содержанию. Они направлены на создание национальных денежных систем или на обновление и укрепление доставшихся им в наследие от колониализма денежных систем. Д. р. во многих развивающихся государствах отвечают задачам обеспечения их экономической независимости. Характерным примером такой Д. р. служит создание национальной денежной системы в Гвинейской Республике, где в 1960 был учреждён национальный государственный центральный банк страны — Банк Гвинейской Республики, который стал выпускать в обращение национальную денежную единицу — гвинейский франк. Старые денежные знаки были обменены на новые по соотношению 1:1. В ряде других освободившихся стран Д. р. не привели к созданию действительно национальных денежных систем, что в немалой мере связано со стремлением империалистических держав использовать Д. р. в бывших колониальных странах как орудие своей неоколониалистской политики.

В СССР и др. странах социализма революционные социалистические преобразования потребовали проведения (в качестве их необходимого элемента) кардинальных Д. р. В наследие от старого строя СССР и др. социалистические страны получили денежное обращение, глубоко расстроенное в результате бумажно-денежной инфляции. В СССР задача проведения Д. р. была поставлена В. И. Лениным вскоре же после Октябрьской революции. Она имела целью оздоровить денежную систему за счёт буржуазии (нажившейся на войне и разорении страны) и тем самым подорвать её денежную власть. В этом заключалась новая направленность Д. р., в отличие от Д. р. буржуазных государств. Летом 1918 Советская власть приостановила обесценение денег, но готовившаяся Д. р. была сорвана Гражданской войной и военной интервенцией 1918—1920. С переходом к нэпу Д. р. была выдвинута в качестве неотложной и одной из важнейших задач экономической политики. Подготовительной к Д. р. мерой являлось проведение двух деноминаций. Первым этапом Д. р. был выпуск в обращение (в конце 1922) червонцев — банковских билетов Государственного банка. Они на 25% обеспечивались золотом, а в остальной части — краткосрочными векселями и легко реализуемыми товарами и выпускались в обращение в порядке краткосрочного кредитования промышленности и торговли под обеспечение векселями и товарами и по мере погашения кредитов возвращались в банк. Золотое содержание червонца было определено в 7,74234 г чистого золота и соответственно был установлен его курс в иностранной валюте. Эмиссия банкнот удовлетворяла потребности оборота в устойчивых средствах обращения. Вместе с тем в обращении оставались совзнаки, выпускавшиеся для покрытия бюджетного дефицита, т. е. установилась система параллельного обращения двух валют — устойчивой (червонца) и падающей (совзнака). Д. р. была завершена в 1924: вместо совзнаков были выпущены медные и серебряные монеты и казначейские билеты. К моменту прекращения эмиссии совзнаков (т. е. на 1 апреля 1924) их масса в обращении достигла 762,3 квадрильона рублей, а реальная ценность её составляла (в червонцах) всего 15,2 млн. рублей. Совзнаки выкупались по курсу: 1 рубль золотом (казначейскими билетами) = 50 тыс. рублей денежными знаками 1923, или 50 млрд. рублей денежными знаками прежних выпусков (до деноминации). Между казначейским рублём и банковским червонцем было установлено соотношение: 1 червонец = 10 рублей. При таком соотношении советский рубль обладал таким же золотым содержанием, как и дореволюционный русский рубль, — 0,774234 г чистого золота и соответствующим курсом в иностранной валюте. В ходе реформы был ликвидирован бюджетный дефицит, а с октября 1924 выпуск денежных знаков для покрытия дефицита по закону был запрещён.

Интервал:

Закладка: