БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ДЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Гороховский Ю. Н. и Левенберг Т. М., Общая сенситометрия. Теория и практика, М., 1963.

Ю. Н. Гороховский.

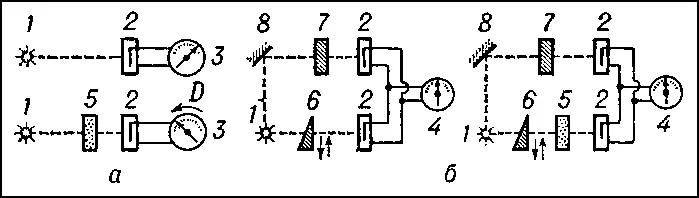

Принципиальная схема денситометра: а — по методу прямого отсчёта; б — по методу сравнения (дифференциальный метод); 1 — источник света; 2 — приёмник; 3 — измеряющий прибор; 4 — нульиндикатор; 5 — измеряемое поле; 6 — измеряющий (переменный) ослабитель; 7 — постоянный ослабитель; 8 — зеркало.

Денситометрия

Денситоме'трия(от лат. densitas — плотность и ...метрия ), раздел фотографической сенситометрии , посвящённый измерению поглощения и рассеяния света проявленными фотографическими слоями. Методы Д. позволяют по оптической плотности почернения светочувствительного слоя количественно оценить конечный фотографический эффект. Между поверхностной концентрацией серебра в почернении и оптической плотностью почернения существует связь, близкая к линейной; их отношение называется фотометрическим эквивалентом почернения. Оптическая плотность тем больше, чем более дисперсно серебро в почернении; соответственно, степень оптически полезного использования серебра в почернении тем выше, чем дисперснее галоидное серебро исходного светочувствительного слоя и чем он относительно больше экспонирован. Вследствие неоднородного характера почернений поглощение света в них сопровождается его сильным рассеянием. Поэтому величина оптической плотности зависит от геометрического строения (апертуры) световых пучков, освещающих почернение и воспринимаемых приёмником после прохождения через почернение. Различают: регулярную ( D II) и интегральную ( D å) плотности, измеряемые при освещении почернения параллельным пучком и при восприятии приёмником в первом случае лишь той доли прошедшего пучка, которая не изменила своего направления, а во втором случае — всего прошедшего пучка; кроме того, различают диффузную ( D

) плотность, измеряемую при освещении почернения идеально диффузным пучком, и эффективную ( D y) плотность, измеряемую в промежуточных условиях, с которыми сталкиваются на практике. Разность D II — D åслужит мерой светорассеяния в почернении. В сенситометрии обычно пользуются диффузной плотностью.

) плотность, измеряемую при освещении почернения идеально диффузным пучком, и эффективную ( D y) плотность, измеряемую в промежуточных условиях, с которыми сталкиваются на практике. Разность D II — D åслужит мерой светорассеяния в почернении. В сенситометрии обычно пользуются диффузной плотностью.

Оптическая плотность почернения измеряется денситометрами и микрофотометрами .

Особый раздел Д. составляет измерение цветных полей в проявленных цветофотографических материалах.

Лит . см. при статьях Денситометр , Сенситометрия

Дентальные согласные

Дента'льные согла'сные(от лат. dens, родительный падеж dentis — зуб), то же, что зубные согласные, образуемые прижиманием кончика и передней части языка к задней стороне передних верхних зубов. Например, русские «т», «д», «н», «л». См. Согласные .

Дён-терек

Дён-тере'к,городище на правом берегу р. Элегест, в 2 км к С.-З. от посёлка Кочетово Тандинского района Тувинской АССР. Является остатками монгольского города 1-й половины 13 в. Отождествляется с центром области Иланчжоу (центр северо-монгольских военных поселений). Раскопками 1956—57 под руководством Л. Р. Кызласова вскрыты остатки кирпичных зданий и каркасных домов с камышовыми и черепичными крышами. Население занималось добычей каменного угля, железной руды, выплавкой железа и чугуна, изготовлением оружия, посуды, тканей и прочего, часть жителей была занята плужным земледелием с использованием искусственного орошения.

Лит.: Кызласов Л. Р., Городище Дён-терек, в кн.: Древнемонгольские города, М., 1965.

Дентикулы

Денти'кулы(от лат. denticulus — зубец), зубчики, сухарики, ряд небольших декоративных прямоугольных выступов на карнизе в ионическом, коринфском и одном из вариантов римско-дорического ордера (см. Ордер архитектурный). Прообразом Д. были торцы небольших часто расположенных поперечных деревянных балок плоского глинобитного перекрытия в архитектуре Ионии .

Дентин

Денти'н(от лат. dens, родительный падеж dentis — зуб), разновидность костной ткани, составляющая главную массу зуба и обнаруживаемая также в плакоидной чешуе . В отличие от др. видов кости, основное вещество Д. не содержит полостей с клетками, а пронизано канальцами, в которых располагаются отростки одонтобластов (волокна Томеса), расположенных на периферии основного вещества. Последнее состоит из сети коллагеновых волокон, образующих более плотный слой вокруг канальцев, и межволокнистого аморфного вещества. В Д. зубов взрослого человека около 28% органических, около 64% неорганических веществ и около 8% воды. Разновидность Д. — заместительный Д., или вазодентин; обычно содержится в зубах и чешуе рыб. Его основное вещество пронизано кровеносными капиллярами и содержит клеточные элементы; канальцы отсутствуют.

Денудационные поверхности

Денудацио'нные пове'рхности,поверхности денудационного выравнивания, ровные или слегка волнистые поверхности, сглаженные экзогенными процессами в период длительной стабилизации базиса денудации, режущие под один уровень разновозрастные породы. Необходимое условие формирования Д. п. — компенсация тектонических проявлений процессами денудации и аккумуляции. В горных районах, где происходит неоднократное изменение базиса денудации, образуется несколько разновозрастных Д. п., нередко реконструируемых лишь по отдельным фрагментам — одновысотным вершинам и гребням гор. Д. п. всегда моложе наиболее поздних по времени образования пород, срезаемых данной поверхностью. К Д. п. относятся пенеплены , педиплены , эквиплены .

Денудация

Денуда'ция(от лат. denudatio — обнажение), совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление. Большое влияние на темпы и характер Д. оказывают тектонические движения. От соотношения Д. и движений земной коры зависит направление развития рельефа суши. При преобладании процессов разрушения и Д. над эффектом тектонического поднятия происходит постепенное снижение абсолютных и относительных высот и общее нивелирование рельефа. В результате длительного преобладания процессов Д. целые горные страны могут быть превращены в волнистые денудационные равнины ( пенеплены ). Следствием Д. являются и др. денудационные поверхности — педименты , педиплены , предгорные лестницы . Об интенсивности Д. можно в известной мере судить по количеству наносов, выносимых реками (до нескольких тыс. т в год). Термин «Д.» употребляется иногда и в более узком смысле — для обозначения процессов сноса (удаления) продуктов выветривания только путём плоскостного смыва.

Интервал:

Закладка: