БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ДЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дерезняк

Дерезня'к,заросли степных кустарников: дерезы, тёрна, бобовника, степной вишни, ракитника и др. Д. может быть образован несколькими видами кустарников, иногда с преобладанием одного какого-либо вида (тогда Д. называется вишарником, терновником и т.д.). Прежде Д. были распространены в лесостепной, степной и отчасти в пустынных зонах СССР, однако большая часть их уничтожена в связи с распашкой. Сохранились Д. главным образом в районах с сильно изрезанным рельефом, а также на выходах каменистых пород, по склонам и днищам балок, по дну западин. Д. образуют опушки водораздельных и байрачных лесов . Многие кустарники Д. рекомендуются для степного лесоразведения. Д. иногда (неправильно) называют кустарниковой степью, по существу представляющей собой сообщество с господством степных трав, в котором степные кустарники не играют главенствующей роли.

Дёрен

Дёрен(Chamaepericlymenum), род растений семейства кизиловых. Невысокие полукустарники с подземными ползучими деревянистыми корневищами и травянистыми однолетними стеблями. Листья простые, цельные, супротивные. Цветки мелкие, обоеполые, в головчато-зонтиковидном верхушечном соцветии, окружённом обёрткой из 4 (очень редко 6) белых лепестковидных листочков. Плоды — красные ягодообразные костянки. 3 вида, в Европе, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Все встречаются в СССР. Д. шведский (Ch. suecicum) растет на С. Европейской части СССР и на Дальнем Востоке; Д. канадский (Ch. canadense) и Д. уналашкинский (Ch. unalaschkense) — на Дальнем Востоке. Роды Д., кизил , свидина и некоторые др. часто объединяют в один род под названием Д. или кизил.

Лит.: Флора СССР, т. 17, М. — Л., 1951, с. 339.

Дерен Андре

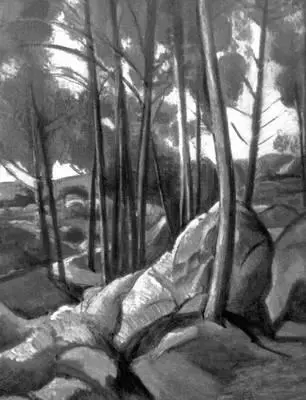

Дере'н(Derain) Андре (10.6.1880, Шату, — 8.9.1954, Гарш, оба близ Версаля), французский живописец. Учился у Э. Карьера (1898—99) и в академии Жюлиана (1904) — в Париже. В 1905—06 писал в духе фовизма пейзажи, стремясь передать напряжённость жизни природы; их декоративный эффект основан на предельно интенсивном звучании крупных пятен чистых контрастных цветов («Лондонская гавань», 1906, Галерея Тейт, Лондон). Около 1908 стиль Д. меняется под влиянием П. Сезанна и раннего кубизма ; композиция приобретает рационалистическую чёткость, формы — геометрическую упрощённость и весомость; колорит становится сдержанным и хмурым, строится на зеленоватых, бурых, свинцово-серых оттенках. В 1910-е гг. в творчестве Д. появляются сумрачность и застылость образов, темы тоскливого однообразия провинциальных буден («Субботний день», 1911—14, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва). С 1920-х гг. Д. обращается к строгому, классическому рисунку, впадая в бесстрастное, холодное стилизаторство.

Лит.: Sutton D., André Derain, L., 1959.

А. Дерен. «Тропинка в лесу Фонтенбло». Около 1908. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

Дёренные

Дёренные,дёреновые, семейство двудольных растений; то же, что кизиловые .

Держава

Держа'ва(от др.-рус. дьржа — владычество, могущество), 1) термин, которым обозначается независимое, самостоятельное государство. См. также Великие державы . 2) В Русском государстве символ власти монарха — золотой шар с короной или крестом.

Державин Гаврила Романович

Держа'винГаврила Романович [3(14).7.1743, деревня Кармачи или деревня Сокуры, ныне Лаишевского района Татарской АССР, — 8(20).7.1816, с. Званка, ныне Новгородская область], русский поэт. Родился в небогатой дворянской семье, учился в Казанской гимназии (1759—62). С 1762 Д. служил солдатом в гвардейском Преображенском полку, участвовавшем в дворцовом перевороте, в результате которого на престол взошла Екатерина II. Произведённый спустя 10 лет в офицеры, Д. участвовал в подавлении пугачёвского восстания. Недолго служил в Сенате, где пришёл к убеждению, что «нельзя там ему ужиться, где не любят правды». После сочинения «Оды к Фелице» (1782), обращённой к императрице, был награждён Екатериной II. Назначен губернатором олонецким (с 1784) и тамбовским (1785—88). Будучи кабинет-секретарём Екатерины II (1791—93), Д. не угодил императрице, был отставлен от службы при ней. В 1794 Д. был назначен президентом Коммерц-коллегии. В 1802—03 министр юстиции. С 1803 находился в отставке.

Впервые выступил в печати в 1773. Вначале Д. писал оды в традициях М. В. Ломоносова, но затем создал свой поэтический стиль, нашедший яркое выражение в стихотворениях «Ода на смерть князя Мещерского» (1779), «Ода к Фелице», «Бог» (1784), «Видение Мурзы» (1789, опубликовано 1791), «Водопад» (1791—94, опубликовано 1798) и др. Наряду с прославлением монарха, полководцев державинская ода включала изображение недостойных вельмож, нравов придворного общества, а также интимно-лирические мотивы. Д. соединил элементы оды и сатиры в одном стихотворении. Поэт гневно осуждал общественные пороки («Властителям и судиям», 1780—87, «Вельможа», 1774—94, опубликовано 1798). Пушкин характеризовал его поэзию: «Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры, их горделивые разоблачал кумиры» (Полное собрание соч., т. 2, 1956, с. 124). В философской лирике Д. возникали и трагическая антитеза жизни и смерти («Где стол был яств, там гроб стоит» — в «Оде на смерть князя Мещерского»), и острое восприятие величия и одновременно ничтожности человека («Я царь, — я раб, — я червь, — я бог» — в оде «Бог»), и ощущение неустойчивости человеческих судеб («Водопад»). Д. пытался найти выход из этих противоречий в религии (ода «Бог» и др.). В 90-е гг. у Д. преобладает анакреонтическая лирика. В последние годы жизни он обратился и к драматургии.

С 1811 Д. состоял в литературном обществе «Беседа любителей русского слова» , поддерживал литературных «староверов» и консерваторов, но в то же время благожелательно относился к В. А. Жуковскому и «заметил» юного Пушкина. Для художественного метода Д. характерны конкретность изображения, обилие личных биографических мотивов, пластика образов и в то же время типичная для классицизма дидактика и аллегоризм. Поэтический словарь Д. богат определениями, передающими оттенки цвета, насыщен звукописью. Д. внёс элементы живой разговорной речи в поэтический язык.

Соч.: Сочинения, с объяснит. примечаниями Я. К. Грота, т. 1—9, СПБ, 1864—83; Стихотворения, ред. и прим. Г. Гуковского, вступ. ст. И. А. Виноградова, Л., 1933; Стихотворения. Вступ. ст. и подгот. текста В. П. Друзина, М., 1963.

Лит.: Белинский В. Г., Сочинения Державина, Полн. собр. соч., т. 6, М., 1955; Благой Д. Д., Державин, М., 1944; Западов А. В., Мастерство Державина, М., 1958; Серман И. З., Державин, Л., 1967; История русской литературы XVIII в. Библиографический указатель, Л., 1968.

Интервал:

Закладка: