БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ДЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ДЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ДЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В единстве художественной и утилитарной функций изделия, во взаимопроникновении формы и декора, изобразительного и тектонического начал проявляется синтетический характер Д.-п. и. Произведения Д.-п. и. рассчитаны на восприятие и зрением, и осязанием. Поэтому выявление красоты фактуры и пластических свойств материала, искусность и многообразие приёмов его обработки получают в Д.-п. и. значение особо активных средств эстетического воздействия.

Возникнув в самую раннюю пору развития человеческого общества, Д.-п. и. на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим (относящимся к доисторической эпохе) произведениям Д.-п. и., охватывавшим самый широкий круг представлений о мире и человеке, свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала и к эстетике овеществлённого труда, к рациональному построению формы, подчёркнутой декором. Эта тенденция удержалась в приверженном традициям народном творчестве (см. также Народные художественные промыслы ) вплоть до наших дней. Но с началом классового расслоения общества в стилевой эволюции Д.-п. и. ведущую роль начинает играть его особая ветвь, призванная обслуживать нужды господствующих общественных слоёв и отвечающая их вкусам и идеологии. Постепенно всё большее значение приобретает в Д.-п. и. интерес к богатству материала и декора, к их редкостности и изысканности. Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов знати), в которых ради повышения их эмоционального звучания мастера нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы. Однако вплоть до середины 19 в. мастера Д.-п. и. сохраняют цельность пластического мышления и ясность представления об эстетических связях между предметом и средой, для которой он предназначен. Становление, эволюция и смена художественных стилей в Д.-п. и. протекали синхронно с их эволюцией в др. видах искусства. Тенденции эклектизма в художественной культуре 2-й половины 19 в. приводят к постепенному оскудению эстетического качества и образно-эмоционального содержания Д.-п. и. Утрачивается связь между декором и формой, художественно решённый предмет подменяется украшенным. Засилью безвкусицы и обезличивающему воздействию на Д.-п. и. массового машинного производства художники пытались противопоставить уникальные предметы, изготовленные по их проектам в условиях ремесленного (мастерские У. Морриса в Великобритании, «Дармштадтская колония художников» в Германии) или фабричного ( Немецкий Веркбунд ) труда, возродить образно-эмоциональную цельность и идейную содержательность художественно осмысленной среды (см. «Модерн» , Югендстиль ). На новых идеологических и эстетических основах эти попытки были развиты после Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей перспективы создания художественно содержательной среды для труда и быта самых широких масс. Её идеи и цели вдохновляли художников, видевших в искусстве одно из действенных средств революционной агитации (например, так называемый агитационный фарфор 1918—25, см. Фарфоровый завод имени М. В Ломоносова ). Задача создания комплексного убранства квартиры рабочего, рабочих общежитий, клубов, столовых, удобной спецодежды, рационального оборудования рабочего места, рассчитанных на массовое фабричное изготовление, открывала путь для творческих исканий конструктивистов в СССР (см. Производственное искусство ), функционалистов в Германии (см. «Баухауз» ) и др. странах, что во многом предваряло появление дизайна . Возрождение народных промыслов в СССР и пробудившийся в 1930-е гг. интерес к русскому художественному наследию сыграли видную роль в освоении советскими мастерами Д.-п. и. лучших технологических и художественных традиций прошлого. Однако подход к произведениям Д.-п. и. с мерками станкового искусства, погоня за парадностью изделий, особенно сильно давшие себя знать в первые годы после Великой Отечественной войны, заметно тормозили развитие Д.-п. и. С середины 1950-х гг. в СССР наряду с поисками функциональных и художественно-выразительных форм и декора для повседневных бытовых вещей, производимых фабричным способом, художники заняты созданием уникальных произведений, в которых эмоциональность образа сочетается с многообразием приёмов обработки простейших материалов, со стремлением выявить всё богатство их пластических и декоративных возможностей. Такие произведения (так же как и нарядные, уникальные в силу своей рукодельности произведений народного Д.-п. и.) призваны служить зрительными акцентами в художественно организованной среде, образуемой главным образом менее индивидуализированными по форме художественными изделиями заводского изготовления и предметами, которые создаются на базе дизайнерского проектирования.

Об отдельных отраслях, разновидностях и видах техники Д.-п. и. см. статьи: Батик , Ваза , Веер , Вышивка , Гобелен , Игрушка , Инкрустация , Интарсия , Керамика , Ковёр , Ковка , Кружево , Лаки художественные , Майолика , Маркетри , Мебель , Набойка , Насечка , Резьба , Роспись декоративная , Сосуды художественные, Стекло , Терракота , Тиснение , Ткани художественные , Фарфор , Фаянс , Филигрань , Хрусталь , Чеканка , Чернь , Шпалеры , Эмали , Ювелирное искусство .

Лит.: Аркин Д., Искусство бытовой вещи, М., 1932; Каган М., О прикладном искусстве, Л., 1961; Салтыков А. Б., Избранные труды, М., 1962; Чекалов А. К., Основы понимания декоративно- прикладного искусства, М., 1962; Magne L., L’art appliqué aux métiers, v. 1—8, P., 1913—1928; Bossert H. T. [Hrsg.], Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker, Bd 1—6, В., 1928—35; Marangoni G., Clementi A., Storia dell'arredamento, v. 1—3, Mil., 1951—52.

И. Л. Глозман.

Маски-подвески из слоновой кости. Бенин. 15—16 вв. Музей искусства примитивов (Нью-Йорк) и Британский музей (Лондон).

Декоративно-прикладное искусство. Фигурный кувшин. Бронза. Фландрия. 14 в. Национальный музей. Флоренция.

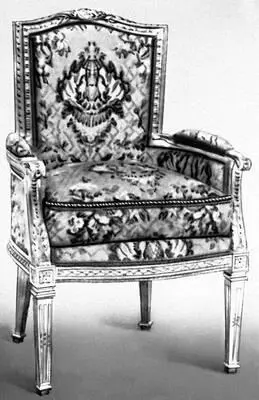

Декоративно-прикладное искусство. Кресло. Дерево, резьба, золочение. Англия. Конец 18 в.

Интервал:

Закладка: