БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ТА)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ТА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ТА) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ТА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

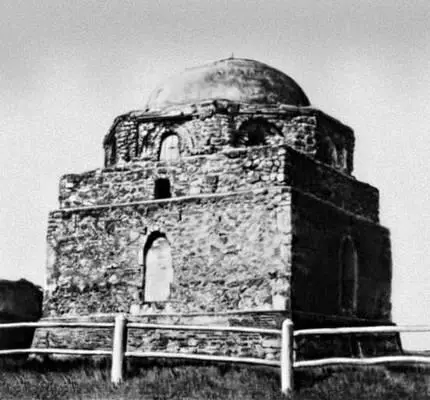

Болгария Волжско-Камская. Соборная мечеть («Чёрная палата») в Болгаре. 14 в.

Татарская АССР. Уборка пшеницы в колхозе «Спартак» Апастовского района.

Татарская АССР. Животноводческий комплекс колхоза «Серп и молот».

Накосник (чулпы). 2-я половина 19 в.

Татарская АССР. Мечеть Марджани в Казани. 1766.

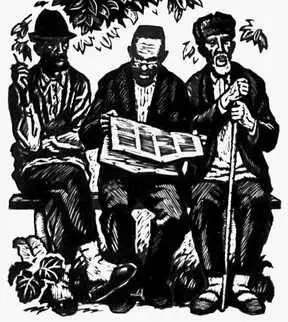

Татарская АССР. Э. Г. Ситдиков. «Колхозные ветераны» (из серии «Люди Кзыл-Байрака»). Цветная линогравюра. 1965.

Татарская АССР. Нижнекамский нефтехимический комбинат.

Болгария Волжско-Камская. Баня («Красная палата») в Болгаре. 14 в.

Татарская АССР. Л. А. Фаттахов. «Из города». 1963—64.

Татарская АССР. Набережные Челны. Проект застройки — Б. Р. Рубаненко (руководитель), А. И. Криппа, Л. В. Станишевский, Н. Б. Левонтин, Л. С. Ломанов, Е. В. Смирнов, Л. Э. Балановский.

Татарская АССР. Н. И. Адылов. «Батыр». Дерево. 1967. Музей изобразительных искусств Татарской АССР. Казань.

Татарская АССР. Елабуга. Пристань на реке Каме.

И. М. Халилуллов. «Родные мои». 1963—64. Музей изобразительных искусств Татарской АССР. Казань.

Татарская АССР. Б. И. Урманче. Портрет композитора Н. Г. Жиганова. Гипс. 1959. Музей изобразительных искусств Татарской АССР. Казань.

Татарская АССР. Набережные Челны. Сборочный цех Камского автомобильного завода.

Татарская АССР. Усадьба Кошаковского совхоза.

Цирк. 1967. Архитектор Г. М, Пичуев, инженер О. И. Берим и др.

Татарский Валерьян Ильич

Тата'рскийВалерьян Ильич (р. 13.10.1929, Харьков), советский радиофизик, член-корреспондент АН СССР (1976). Окончил МГУ (1952). С 1954 в Институте физики атмосферы АН СССР. Разработал теорию распространения волн различной физической природы случайно-неоднородной, в частности турбулентной, среде.

Соч.: Распространение волн в турбулентной атмосфере, М., 1967.

Татарский клён

Тата'рский клён,неклён, паклен, черноклён (Acer tataricum), кустарник или деревцо (высота 8—12 м ) семейства кленовых. Кора гладкая, почти чёрная (отсюда название черноклён). Листья длиной 5—11 см, цельные (отсюда второе название), реже слегка трёхлопастные, обычно яйцевидные, двоякопильчатые. Цветки зеленовато-белые, душистые, в густых метёлках. Крылья плодов расходятся под острым углом, к осени краснеют. Т. к. засухо- и морозоустойчив, теневынослив. Растет в широколиственных лесах, по берегам рек, склонам оврагов и балок в степной и лесостепной зоне Европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Европе, на Балканском полуострове, в Малой Азии, Иране. Разводят как декоративное, а также в полезащитных полосах Европейской части, Сибири, Казахстане. Медонос. Древесина идёт на поделки и топливо.

Клён татарский: а — побег с листом и соцветием; б — плод.

Татарский пролив

Тата'рский проли'в,пролив между материковой Азией и островом Сахалин. Соединяет Японское море с Охотским. Длина 633 км, ширина на Ю. до 342 км, на С. — до 40 км, в самом узком месте — Невельского пролив — 7,3 км. Наименьшая глубина на фарватере 7,2 м. Северная часть Т. п. носит название Амурский лиман (по мнению некоторых исследователей, пролив Невельского и Амурский лиман не входят в Т. п.). Берега на Ю. гористые, на С. низменные. Средняя температура воды летом 10—12 °С; зимой пролив покрыт льдом (на С. и у берегов припаем, в открытой южной части — плавучими льдами). Приливы на Ю. полусуточные и смешанные (до 2,7 м ) , в Амурском лимане — неправильные суточные (более 2 м ) . Добыча сельди, камбалы, палтуса, наваги и др. Через Т. п. проходят морские пути из Охотского и Японского морей в устье р. Амур, а также между материком и островом Сахалин. Главные порты: Советская Гавань, Александровск-Сахалинский, Лесогорск, Углегорск.

Татарский театр

Тата'рский теа'трим. Г. Камала, ведущий драматический театр Татарской АССР, история создания которого восходит к 1906. Из татарских театральных коллективов, в том числе «Сайяр», «Нур», «Ширкат», «Анг», после ряда реорганизаций в 1920 была создана «Первая татарская показательная государственная труппа», в дальнейшем получившая современное название. В неё вошли: Н. Сакаев, Н. А. Таждарова, Г. М. Болгарская, К. Ш. Шамиль, Б. Тарханов, М. Мутин, а также М. Ш. Абсалямов, Н. Арапова, З. Г. Султанов, Г. Уральский, Х. И. Уразиков, режиссёры К. Тинчурин, Ш. Г. Шамильский и др. Репертуар коллектива с момента основания составляют лучшие произведения татарских авторов, классическая русская и мировая драматургия, пьесы современных советских и иностранных драматургов. Среди этапных спектаклей: «Эмиграция» (1925), «Хужа Насретдин» (1940), «Марьям» (1943), «Муса Джалиль» (1958), «Гульжамал» (1963), «Миркай и Айслу» (1966) Исанбета, «Американец» (1925, 1969), «Голубая шаль» (1925, 1956, 1970), «Без ветрил» (1926, 1958), «Угасшие звёзды» (1924, 1971) Тинчурина, «Разлом» Лавренева (1928), «Мятеж» по Фурманову (1929), «Славное время» Ишмурата (1930), «Потоки» (1937) и «Искры» (1936, 1967) Гиззата, «Враги» Горького (1936, 1963), «Русские люди» Симонова (1942), «Банкрот» (1933, 1944, 1962), «Несчастный юноша» Г. Камала (1954), «Минникамал» Амира (1944), «Король Лир» Шекспира (1944), «Человек с ружьем» (1947) и «Третья патетическая» (1970) Погодина, «Тополёк мой в красной косынке» Айтматова (1965), «Айдын» Джабарлы (1969), «Приехала мама» Хусаинова (1970), «Кул Али» Фаттаха (1974), «Бахтияр Канкаев» Минуллина (1975). В 1926 театр получил звание академического, в 1939 ему присвоено имя писателя и драматурга Г. Камала, в 1957 коллектив награжден орденом Ленина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: