БСЭ - Большая Советская энциклопедия (На)

- Название:Большая Советская энциклопедия (На)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (На) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (На) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разработанные В. И. Лениным принципы марксистской диалектической логики имели прямое отношение к задаче классификации Н. Важное значение имеют ленинские указания о необходимости соблюдать единство исторического и логического, учитывать раздвоение единого на противоречивые части, переходы и связи явлений, взаимодействие теории и практики. В первые годы Советской власти получили распространение классификации Н., авторы которых ещё придерживались в той или иной мере принципов обычных формальных классификаций. Исключением являлись работы К. А. Тимирязева, в которых классификация Н. базировалась на историко-эволюционистской основе и приближалась к марксистской. Лишь в 1925 благодаря публикации «Диалектики природы» Ф. Энгельса стала известна его классификация Н. Однако первые попытки опереться на идеи Маркса, Энгельса и Ленина в области классификации Н. кончались часто неудачно, так как авторы фактически становились на позиции механицизма . С позиций, близких к гегельянству, дал классификацию наук В. Рожицын. Решению проблемы классификации Н. в целом способствовало исследование места отдельных Н. в общей системе Н. и определение их предмета (например, исследование Н. Н. Семенова о границах между физикой и химией с точки зрения определения этих Н. Энгельсом). О. Ю. Шмидт в своей классификации Н. пытался применить ленинское положение о движении познания от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Шмидт особо рассмотрел стыковую область между естествознанием и техникой, показав, что грань между ними стирается. Общие идеи марксистской классификации Н. были изложены Б. Бархашем и С. Турецким. В ряде случаев проводился догматический подход к классификации Н. Энгельса, делались попытки удержать её схему без учёта совершившихся в науке изменений. В др. работах подчёркивалась необходимость изменения конкретной схемы Энгельса, особенно в части, касающейся субатомной физики, при сохранении и развитии разработанных Энгельсом общих диалектико-материалистических принципов. Некоторые авторы (С. Г. Струмилин и др.) разрабатывали идею циклической классификации Н. Большую работу по библиотечно-библиографической классификации с обоснованием её на принципах марксистской классификации Н. провели Е. И. Мамурин, З. Н. Амбарцумян, О. П. Тесленко и др.

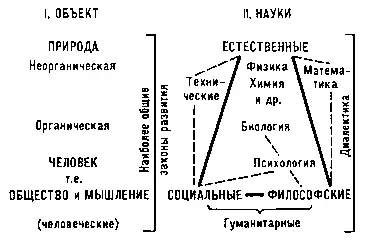

Общая классификация современной Н. основывается на раскрытии взаимосвязи трёх главных разделов научного знания: естествознания, общественных (социальных) Н. и философии. Каждый из главных разделов представляет целую группу (комплекс) Н. В табл. 1 показана основа («скелет») общей классификации Н.

Таблица 1.

Здесь жирными линиями обозначены связи 1-го порядка (между тремя главными разделами Н.). Сопоставление правой части таблицы с её левой частью поясняет суть принципов объективности и развития в применении к классификации. Порядок расположения Н. здесь представлен как прямое отражение исторической последовательности возникновения и взаимосвязи ступеней развития мира, равно как взаимосвязи наиболее общих (диалектика) и частных (остальные Н.) его законов. Кроме трёх главных разделов Н., имеются крупные её разделы, которые находятся на стыке главных, но не входят целиком ни в один из них. Связи между ними и главными разделами изображены линиями 2-го порядка (пунктирными). Это технические Н. в их широком понимании (включая с.-х. и медицинские Н.), стоящие на стыке между естественными и социальными, и математика, стоящая на стыке между естествознанием (главным образом физикой) и философией (главным образом логикой). Между всеми тремя главными разделами находится психология в качестве самостоятельной науки, изучающей психическую деятельность человека с естественноисторической и с социальной сторон. Но ещё теснее её связь с логикой (наукой о мышлении как частью философии). В табл. 1 не отражены связи 3-го порядка; например, между логикой (частью философии) и математикой находится математическая логика (главным образом математическая дисциплина); между физиологией высшей нервной деятельности (частью естествознания) и психологией человека — зоопсихология, и т.п.

Особое место занимают Н., расположенные на грани истории (главным образом истории культуры) и естествознания. Это — история самих естественных Н. Будучи общественно-историческими и естественными одновременно, они связаны с философией.

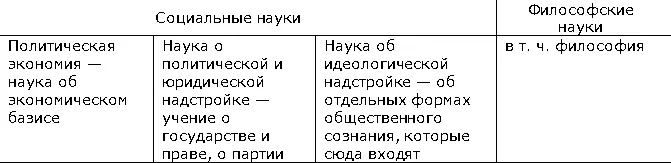

Таблица 2

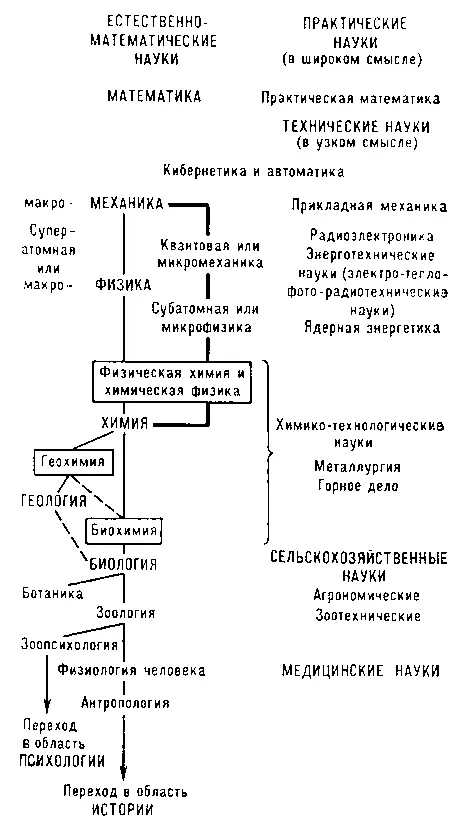

Таблица 3

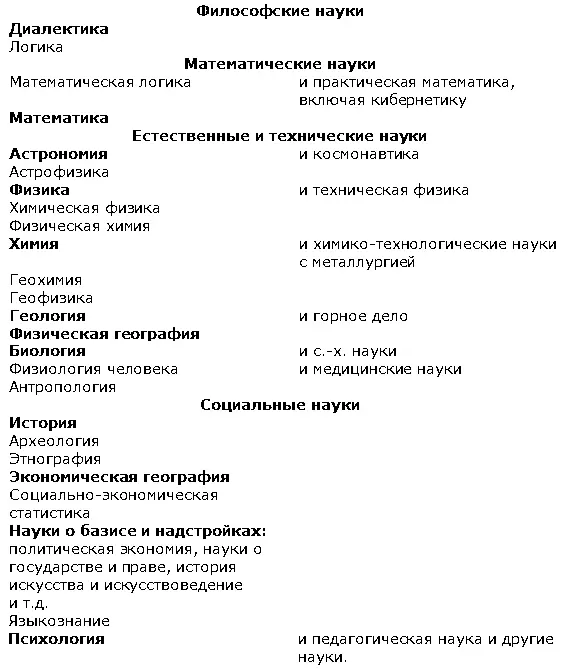

Таблица 4

Классификация общественных Н. Общественные Н. Энгельс называл человеческой историей, так как каждая такая Н. есть прежде всего историческая Н. Человеческую историю можно рассматривать в двух разрезах: как развитие всего общества, во взаимозависимости всех его сторон и элементов и как развитие какой-либо одной или нескольких его структурных сторон, выделенных из общей их взаимосвязи. В первом случае образуется собственно исторические Н. в узком смысле слова. Это — история отдельных ступеней развития общества (от первобытного до современного). Сюда относятся также археология и этнография. Во втором случае образуется группа социальных Н., отражающих взаимосвязь отдельных сторон или элементов внутренней структуры общества; его экономического базиса и его надстроек — политической и идеологической. Объективная последовательность перехода от базиса ко всё более высокой надстройке обусловливает порядок расположения Н. этой группы. Переход к философии в процессе мысленного движения от базиса к надстройке и от политической к идеологической надстройке есть вместе с тем выход за пределы собственно социальных Н. в область общемировоззренческих вопросов, связанных с Н. о наиболее общих законах всякого развития, а также с Н. о мышлении ( см. табл. 2 , которая представляет собой конкретизацию одной части табл. 1 ):

Классификация естественных и технических Н. В современном естествознании произошли коренные изменения по сравнению с 19 в.: возникла принципиально новая Н. — субатомная физика (квантовая механика, электронная ядерная физика), которая в корне изменила соотношение между физикой и механикой, физикой и химией; развилась кибернетика, связующая многие отрасли естествознания, математики и техники; возникла космонавтика, повлиявшая на развитие ряда Н., и особенно астрономии; появилось множество переходных и промежуточных Н., в силу чего в 20 в. вся Н. о природе стала системой взаимопроникающих и переплетающихся Н.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: