БСЭ - Большая Советская энциклопедия (На)

- Название:Большая Советская энциклопедия (На)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (На) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (На) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Барбашов Ф. А., Резьбофрезерные работы, 2 изд., М., 1970; Данилевский В. В., Технология машиностроения, М., 1972; Справочник технолога машиностроителя, 3 изд., т. 1—2, М., 1972.

А. Ф. Дубровский.

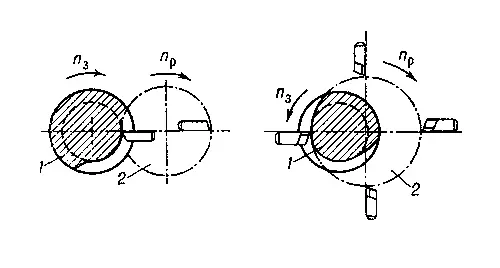

Рис. 2. Схема вихревого нарезания резьбы: а — методом схватывания; б — методом огибания; 1 — заготовка; 2 — резцовая головка; n з— направление вращения заготовки; n p— направление вращения резцовой головки.

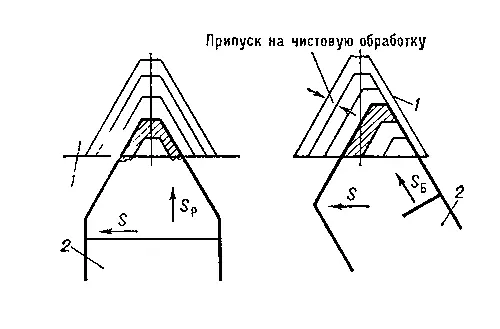

Рис. 1. Схема нарезания резьбы на токарном станке: а — по профильной схеме резания; б — по генераторной схеме; 1 — резьбовой профиль; 2 — резец; S — величина подачи резца, равная шагу резьбы; S p— радиальная подача; S Б— боковая подача.

Нарезное оружие

Нарезно'е ору'жие,артиллерийские орудия (пушки, гаубицы и др.) и стрелковое оружие (пистолеты, автоматы, карабины, пулемёты и др.), имеющие в отличие от гладкоствольного оружия винтообразные нарезы (желобки) на поверхности канала ствола. При выстреле ведущий поясок снаряда (оболочка пули), изготовленный из мягкого металла, врезается в нарезы. На пояске образуются выступы и углубления, благодаря чему снаряд (пуля), двигаясь в канале ствола, поворачивается вокруг своей оси и помимо поступательного получает ещё и вращательное движение, обеспечивающее устойчивость в воздухе и большую дальность полёта. Н. о. (винтовые пишали, штуцера) известно с начала 16 в., но распространение получило только в середине 19 в. (после усовершенствования способа заряжания). Во 2-й половине 19 в. стрелковое, а затем артиллерийское Н. о. было принято на вооружение во всех армиях и заменило гладкоствольное. Применение Н. о. позволило перейти к устойчивым на полёте снарядам (пулям) улучшенной формы, что повысило дальность стрельбы и скорострельность (см. Артиллерия ).

Наресуан

Наресуа'нВеликий (1555—1605), король Сиама в 1590—1605. До вступления на престол — принц Пра Нарет. Возглавил освободительную борьбу сиамцев против бирманского господства. Нанёс ряд поражений бирманской армии (1584, 1586, 1587, 1592) и провозгласил независимость Сиама от Бирмы. Отразил вторжение камбоджийского короля и, начав в 1593 войну с Камбоджей, разгромил её войска. Став королём Сиама, способствовал централизации сиамской феодальной монархии. Н. ликвидировал владения удельных князей, разделил страну на провинции во главе с назначаемыми королём правителями. При Н. в Сиаме начался быстрый рост товарно-денежных отношений. В 1602 заключил торговое соглашение с Аче , вёл торговлю с голландцами.

Наречие (диалект)

Наре'чие,группа говоров, связанных общими языковыми чертами; см. Диалект .

Наречие (часть речи)

Наре'чие(калька лат. термина adverbium; лат. ad — к, при, на и verbum — речь), часть речи, класс полнозначных слов, неизменяемых или изменяемых только по степеням сравнения (и этим противопоставленных др. полнозначным словам), как правило, обозначающих признак действия или качества и подчинённых глаголу или прилагательному. Функционируя преимущественно как обстоятельство , Н. сближается с падежными (с предлогом или без) формами имени (ср. «Он примчался бегом/стрелой»), к которым часто восходит и генетически (ср. рус. «пешком», «вверх», «воочию»). Предикативные наречия выступают в функции главного члена односоставного предложения («стыдно», «нужно» и др.). В ряде языков, например ненецком, между именем и Н. стоит переходный класс слов с неполным склонением (часто называемый Н.), ср. «ханга» — «куда», «хангад» — «откуда». По функции Н. разделяются на приглагольные и приадъективные, по значению — на Н. места, времени, причины, степени и др. По способу образования выделяются Н. грамматические, образующиеся регулярно (например, рус. Н. на «-о», «-ски», англ. Н. на «-ly»), и неграмматические, морфологические нерегулярные, или неразложимые (рус. «очень», англ. «well»).

В. М. Живов.

Нариманабад

Нариманаба'д,посёлок городского типа в Ленкоранском районе Азербайджанской ССР. Расположен на побережье Каспийского моря, на полуострове Сара, в 3 км от ж.-д. станции Порт Ильича (на линии Баку — Астара). Рыбокомбинат, рыбозавод, винзавод. Виноградарский и звероводческий (разведение нутрии) совхозы.

Нариманбеков Тогрул Фарман оглы

Нариманбе'ковТогрул Фарман оглы (р. 7.8.1930, Баку), советский живописец и график, народный художник Азербайджанской ССР (1967). Учился в Художественном институте Литовской ССР в Вильнюсе (1950—55). Автор жанровых композиций («Заря над Каспием», 1957, Азербайджанский музей искусств, Баку; «На полевом стане», 1967, Третьяковская галерея; «Перед праздником», 1971), пейзажей («Баку», 1964, Азербайджанский музей искусств, Баку), портретов (С. Бахлулзаде, 1959) и натюрмортов («Гранаты и груши», 1961, Музей искусства народов Востока, Москва). Произведения Н. отличаются энергичностью мазка, напряжённостью форм, звучностью колорита, порой примитивистской характерностью. Государственная премия Азербайджанской ССР (1974) за оформление хореографической поэмы «Сказание о Насими» в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова.

Лит.: Эфенди Р., Тогрул Нариманбеков, М., 1966; Т. Нариманбеков. Каталог выставки. [Вступит. ст. Е. Зингер], М., 1967; Т. Ф. Нариманбеков, Мой Азербайджан. [Альбом, вступит. ст. Л. Богино, М., 1972].

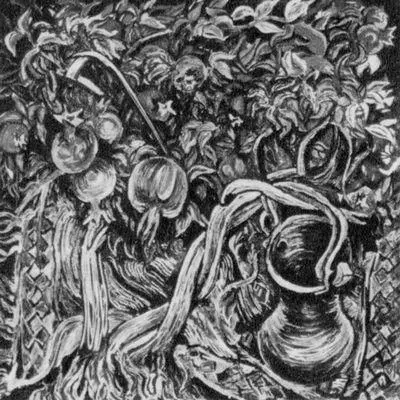

Т. Нариманбеков. «Музыканты». 1965. Собственность Министерства культуры Азербайджанской ССР.

Т. Ф. Нариманбеков. «В садах Гёк-чая». 1965. (собственность Министерства Культуры Азербайджанской ССР.)

Нариманов Нариман Кербалай Наджаф оглы

Нарима'новНариман Кербалай Наджаф оглы [2(14).4.1870, Тбилиси, — 19.3. 1925, Москва], советский государственный и партийный деятель, писатель, публицист. Член Коммунистической партии с 1905. Родился в семье мелкого торговца. Окончил Горийскую учительскую семинарию (1890) и медицинский факультет Новороссийского университета (Одесса, 1908). Работал учителем, затем врачом (Баку, Тбилиси). В 1905 вступил в социал-демократическую организацию «Гуммет» , занимался публицистической деятельностью, перевёл на азербайджанский язык Программу РСДРП. В 1909 арестован, выслан в Астрахань. С 1913 вёл партийную работу в Баку. В 1917 председатель комитета «Гуммет» и член Бакинского комитета РСДРП (б), редактор газеты «Гуммет». Весной 1918 комиссар городского хозяйства Бакинского совнаркома. С 1919 заведующий Ближневосточным отделом НКИД РСФСР, заместитель наркома РСФСР. В 1920 председатель Азербайджанского ревкома, председатель СНК Азербайджанской ССР. Член советской делегации на Генуэзской конференции (1922). С 1922 председатель Союзного Совета ЗСФСР и один из председателей ЦИК СССР. Член Кавказского бюро ЦК РКП (б), Закавказского краевого комитета партии. Делегат 12-го (1923) и 13-го (1924) съездов РКП (б), на которых избирался кандидатом в члены ЦК. Н. — создатель первой в Азербайджане народной библиотеки-читальни с литературой на родном языке (1894); автор учебников азербайджанского и русского языка, переводчик «Ревизора» Н. В. Гоголя. Его драма «Невежество» (1894), комедия «Шамданбек» (1895), первая историческая трагедия в азербайджанской литературе «Надиршах» (1899) направлены против феодальных порядков. В реалистическом романе «Бахадур и Сона» (ч. 1—2, 1896), повествующем о трагической любви, осуждаются национальные предрассудки. В литературно-критических статьях Н. рассматривал проблемы реализма. Автор воспоминаний о В. И. Ленине. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: