БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ГЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1917 была создана крупная производственная кинофирма «УФА», субсидировавшаяся вначале государством, а по окончании войны Немецким банком. После войны снимались главным образом исторические монументальные фильмы, многие из которых были поставлены режиссером Э. Любичем, начавшим работать в кино во время войны («Глаза мумии Ма», 1915, «Кармен», 1918, по П. Мериме, в советском прокате — «Табачница из Севильи», «Мадам Дюбарри», 1919, «Анна Болейн», 1920).

Наиболее яркое явление немецкого киноискусства 20-х гг. — направление экспрессионизма, возникшее как ограниченный, преимущественно индивидуальный, протест против официального буржуазного искусства, проповедовавшего мещанские идеалы, против общественного строя Г., всё более тяготевшего к тоталитарности. Тяжёлое экономическое положение страны (инфляция, голод, безработица) придавали отвлечённым идеям экспрессионизма конкретный характер. Отличительные черты экспрессионистских фильмов — гротескность игры актёров, обострённость формы, сдвинутые пропорции декораций, причудливая игра светотени. Программное произведение этого направления — фильм «Кабинет доктора Калигари» (1920, режиссер Р. Вине, в главных ролях — В. Краус, К. Фейдт). Среди др. экспрессионистских фильмов: «Раскольников» (1923), «Руки Орлака» (1924, в советском прокате — «Пляска смерти») (режиссер обоих фильмов Вине), «Кабинет восковых фигур» (1925, режиссер П. Лени). В середине 20-х гг. экспрессионизм исчерпал себя, но дал толчок распространению художественных и технических приёмов, открытых мастерами этого направления.

Почти одновременно с экспрессионистскими ставились фильмы, в центре которых был человек, бессильный противостоять судьбе, управляемой неведомыми ему законами: «Усталая смерть» (1921, в главной роли — Б. Гёцке, в советском прокате — «Четыре жизни»), «Нибелунги» (1923—24, режиссер обоих фильмов Ф. Ланг) и др. К этим фильмам примыкали кинокартины на тему борьбы человека с грозной природой: «Гора судьбы» (1923, режиссер А. Фанк, в советском прокате — «Скала смерти»), «Белый ад Пиц Палю» (1929, режиссеры Фанк и Г. В. Пабст, в советском прокате— «Пленники бледной горы») и др.

Реалистическое киноискусство было представлено фильмами в жанре т. н. каммершпиле — камерной драмы, показывавшей жизнь мелких и средних буржуа в её бытовой повседневности. В этом жанре ставили фильмы режиссеры Л. Пик, Л. Йеснер. Наиболее полно принципы «каммершпиле» воплотились в фильме режиссера Ф. В. Мурнау «Последний человек» (1925, в главной роли — Э. Яннингс, в сов. Прокате — «Человек и ливрея»). Этот фильм о трагической зависимости «маленького человека» от законов капиталистического общества стал важным этапом в истории киноискусства. Крупным явлением в немецкой кинематографии был также критический по направленности реалистический фильм «Безрадостный переулок» (1925, режиссер Пабст, по роману Г. Беттауэра, в советском прокате — «Безрадостная улица»).

В середине 20-х гг. немецкая кинематография оказалась в состоянии кризиса (недостаточность внутренненго кинорынка, финансовая зависимость от американских кинофирм и т. д.), выход из которого прогрессивные деятели кино видели в создании пролетарского киноискусства, свободного от влияния буржуазной идеологии. В это время были показаны советские фильмы «Броненосец „Потемкин»", «Мать», «Октябрь» и др., поставлено несколько фильмов совместно с киностудиями СССР, созданы кинокартины, отразившие воздействие передового советское кино.

С конца 20-х гг. был выпущен ряд прогрессивных фильмов, обличающих социальное неравенство, войну. Кинокартина «Путешествие матушки Краузе в счастье» (1929, режиссер П. Ютци) была первой в немецком киноискусстве, поднимавшей актуальные проблемы жизни рабочего класса, фильм «Куле Вампе» (1932, режиссер З. Дудов) призывал к пролетарской солидарности. Лучшая среди антивоенных кинолент — «Ничья земля» (1930, режиссер В. Тривас). Экранизировались произведения некоторых современных писателей-реалистов: «Голубой ангел» (1930, по роману Г. Манна, режиссер Дж. Штернберг), «Цианистый калий» (1930, по пьесе Ф. Вольфа, режиссер Х. Тинтнер), «Берлин — Александерплац» (1931, по роману А. Дёблина, режиссер Ютци).

После установления фашистской диктатуры (1933) немецкая кинематография была полностью поставлена под контроль государства, из Г. эмигрировала большая группа ведущих кинодеятелей, отказавшихся сотрудничать с нацистами. В годы, предшествовавшие 2-й мировой войне, и во время войны ставились фильмы, в которых провозглашались идеи фашистского правопорядка, и откровенно развлекательные фильмы. Немногие кинокартины характеризовались высоким художественным уровнем: «Романс в миноре» (1943), «Улица «Большая свобода», 7» (1944) (режиссер обоих фильмов Х. Кёйтнер). После 2-й мировой войны начался новый этап в развитии киноискусства Восточной Г. Были восстановлены разрушенные киностудии, в 1946 создана студия «ДЕФА» (Бабельсберг, близ Берлина). В этом же году выпущен первый игровой фильм «Убийцы среди нас» (режиссер В. Штаудте, в советском прокате — «Они не скроются»). Укрепилась производственная база, увеличилось количество выпускаемых фильмов. Среди кинокартин 2-й половины истории, 40-х гг. — «Брак в тени» (1947), «Пёстроклетчатые» (1949) (режиссер обоих фильмов К. Метциг), «Дело Блюма» (1948, режиссер Э. Энгель), «Хлеб наш насущный» (1949, З. Дудов), «Ротация» (1949, режиссер Штаудте, в советском прокате — «Коричневая паутина»), «Бобровая шуба» (1949, режиссер Энгель, по пьесе Г. Гауптмана).

В Западной Г. фильмы первых лет ставились на тему о фашизме: «В те дни» (1947, режиссер Х. Кёйтнер), «Между вчера и завтра» (1947, режиссер Х. Браун), «Долог путь» (1948, режиссер Х. Б. Фредерсдорф) и др. Но на дальнейшем развитии кино Западной Г. пагубно отразилась тесная связь западно-германского империализма с американским финансовым капиталом.

Лит.: Kurtz R., Expressionismus und Film, B., 1926; Kracauer S., From Caligari to Hitler, N. Y., 1959; Lebendige Leinwand, B., 1958.

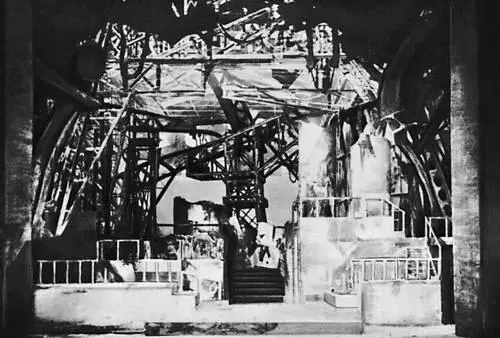

Сцена из спектакля «Газ II» Г. Кайзера. «Шиллер-театр». Берлин. 1928.

К. Ф.Шинкель. Старый музей в Берлине. 1824—1828.

А. Дюрер. «Мария с младенцем». 1512. Художественно-исторический музей. Вена.

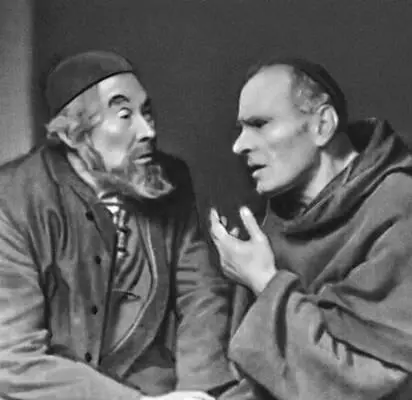

Сцена из спектакля «Натан Мудрый» Г. Э. Лессинга. Немецкий театр. 1945.

Кадр из фильма «Последний человек» Реж Ф. В. Мурнау. 1925.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: