БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН)

- Название:Большая Советская энциклопедия (АН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (АН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит: Герасимов И. П. и Марков К. К., Ледниковый период на территории СССР, М.—Л., 1939; Громов В. И., Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР, [М., 1948]; Москвитян А. И., Вюрмская эпоха (неоплейстоцен) в Европейской части СССР, М., 1950; его же, Плейстоцен Европейской части СССР, М., 1965; Сакс В. Н., Четвертичный период Советской Арктики, 2 изд., Л.—М., 1953; Яковлев С. А., Основы геологии четвертичных отложений Русской равнины (Стратиграфия), М., 1956; Материалы по четвертичному периоду СССР. [Сб. статей], в. 1—3, Л.—М., 1936—52; Хронология и климаты четвертичного периода. [Сборник], М., 1960; Стратиграфия четвертичных (антропогеновых) отложений азиатской части СССР и их сопоставление с европейскими, «Тр. Геологического института АН СССР», 1960, в. 26; Марков К. К., Лазуков Г. И., Николаев В. А., Четвертичный период (Ледниковый период — антропогеновый период), т. 1—3, М., 1965—67; 3aмopiй П. К., Четвертиннi вiдклади Українськоi РСР, ч. 1, К., 1961; Флинт Р. Ф., Ледник и палеогеография плейстоцена, пер. с англ., М., 1963; Цейнер Ф., Плейстоцен, пер. с англ., М., 1963; Penk A., Brückner Е., Die Alpen im Eiszeitalter, Bd 1—3, Lpz., 1909; Woldstaadt P., Das Eiszeitalter, 2 Aufl., Bd 1—2, Stuttg., 1954—58; Charlesworth J. K., The quaternary era, v. 1—2, L., 1957.

Е. В. Шанцер.

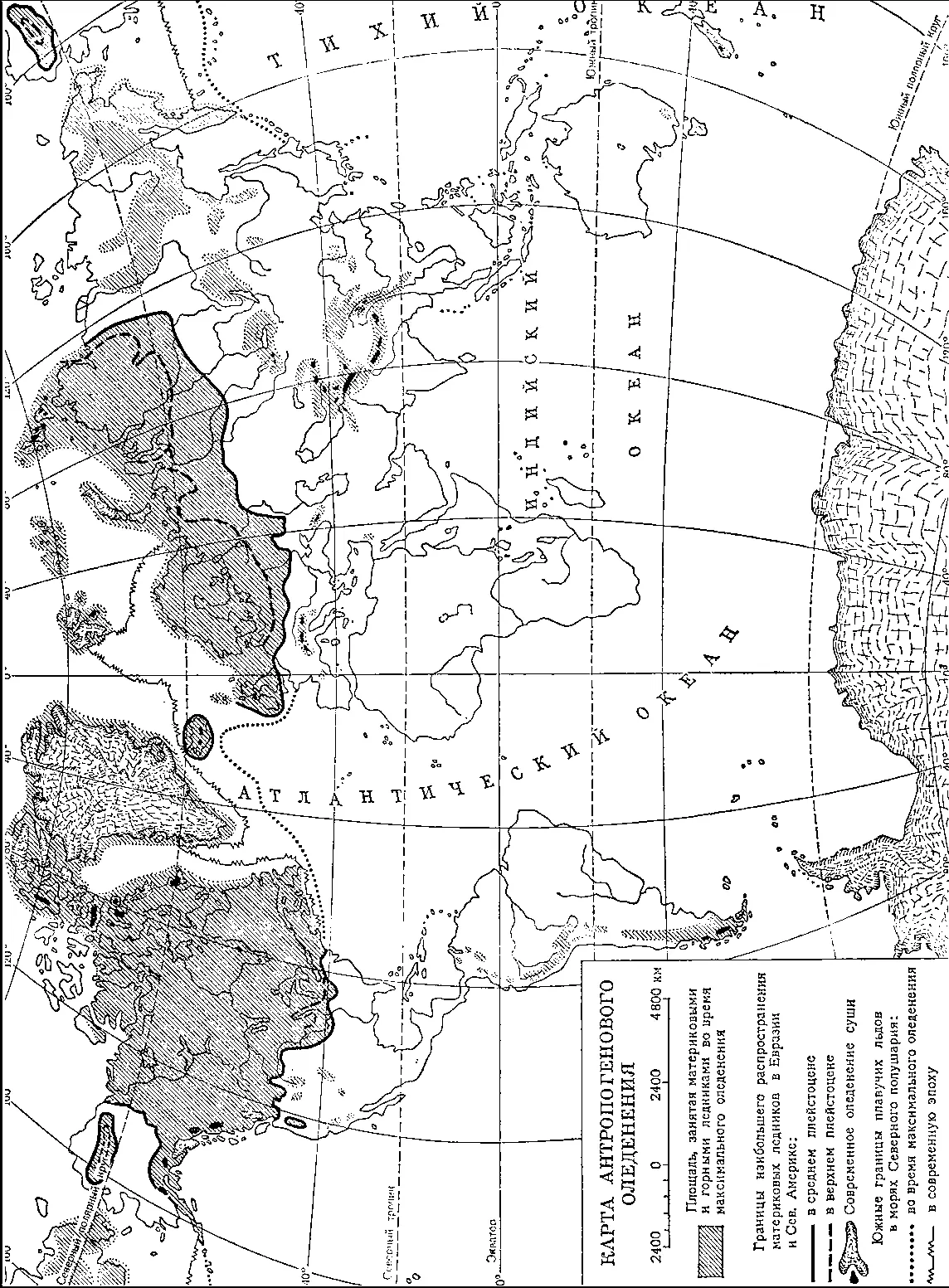

Карта антропогенового оледенения.

Антропогеография

Антропогеогра'фия(от антропо ... и география ), немарксистская школа в экономической географии (особенно в географии населения), трактующая место человеческого общества в комплексе географических явлений и его взаимодействия с природной средой в основном с позиций географического детерминизма . В своих попытках объяснения общественных явлений А. следует идеям так называемой географической школы в социологии . Идеи А., как и этой школы, восходят к философам и социологам 18 в. (Ш. Л. Монтескье, Ж. Бюффон, Франция), которые стремились вывести «дух законов общественного развития» из природных условий, в частности из климата. В наиболее законченном виде А. была разработана немецким географом, этнографом и социологом Ф. Ратцелем, который вскрыл большую, чем считала А. раньше, сложность связей человека с окружающей средой, но вместе с тем объявил задачей А. «выяснение влияния природы на дух и тело индивидов и народов» и выводил переход от низших стадий хозяйственного развития к высшим лишь из возрастания плотности населения. Он стал усиленно связывать с А. и понятия политической географии и даже национальной психологии народов; впоследствии идеи А. были широко использованы геополитикой .

А. претендовала на универсальность выводимых ею «законов»; при этом её приверженцы не смогли понять опосредствованный (через производственные звенья) характер влияния природы на общество, не сумели оценить и обратного воздействия общества на природную среду его обитания. А., бывшая в начале 20 в. ведущей школой в немецкой экономической географии (Э. Фридрих, К. Гассерт, отчасти О. Шлютер и др.), почти не уделяла внимания производству, толкуя его лишь в плане «занятий населения». В 20 в. идеи А. легли в основу американской школы инвайронментализма , главный представитель которой Э. Семпл сделала попытку изложить в духе ратцелевой А. историко-географическое развитие США. Ещё более вульгарными были попытки Э. Хантингтона объяснить историческое развитие стран их климатом. Некоторые идеи А. оказали известное влияние на французскую школу «географии человека», но в целом географический детерминизм А. этой школой принят не был (см. Географический поссибилизм ). В России идеи А. в 1-й четверти 20 в. пропагандировали Л. О. Синицкий, А. А. Крубер и др. В СССР А. не получила признания; в буржуазной же географии идеи А. в той или иной мере и ныне используются во многих работах.

Лит.: Баранский Н. Н., Учет природной среды в экономической географии, в его кн.: Экономическая география. Экономическая картография, М., 1956; Бэр К. Э., О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества, в кн.: Карманная книжка для любителей землеведения, издаваемая от Русского географического общества, за 1848, 2 изд., СПБ. 1849; Иванов-Омский И. И., Исторический материализм о роли географической среды в развитии общества, [М.], 1950; Крубер А., Общее землеведение, ч. 3, кн. 3, М., [1922]; Синицкий Л. О., Очерки землеведения (Антропогеография), в. 1, М.—П., 1923; Ratzel Fr., Anthropogeographie, Bd 1—2, В.,1882— 91; Semple Е., Influences of geographic environment on the basis of Ratzel's system of anthropogeography, N. Y., 1927; её же, American history and its geographic conditions, Boston—N. Y., 1903.

В. В. Покшишевский.

Антропоиды

Антропо'иды(от антропо... и греч. éidos — вид), семейство обезьян; то же, что человекообразные обезьяны .

Антропологизм

Антропологи'зм,философская концепция, представители которой усматривают в понятии «человек» основную мировоззренческую категорию и утверждают, что только исходя из неё и можно разработать систему представлений о природе, обществе и мышлении. Сторонники А. отстаивают либо материалистические, либо идеалистические взгляды. Наиболее значительными представителями материалистического А. были К. Гельвеций , Л. Фейербах и Н. Г. Чернышевский . Ввёл и универсально обосновал антропологический принцип в философии Фейербах. Категория «человек» была выдвинута им как антитеза «идеи» и «духа» — понятий, в которых резюмировался господствовавший в тот период объективный идеализм. Начиная со 2-й половины 19 в. быстро развиваются идеалистические варианты А. (Ф. Ницше , В. Дильтей , Г. Зиммель ). Наиболее полное его обоснование было дано М. Шелером , одним из создателей современной идеалистической философской антропологии. Её приверженцы (А. Гелен и др.), а также близкие им по духу философы-экзистенциалисты выдвигают категорию «человек» в качестве антитезы понятий «общество» и «природа». Ограниченность А. проявляется прежде всего в абстрактном и одностороннем понимании самого человека, в неумении учесть особенности его жизнедеятельности как обществ. существа. А. в любых его вариантах означает идеализм в понимании общества, сведение объективных социальных отношений между людьми к идеалистически понятым связям между «Я» и «Ты». Как методологический принцип А. получил распространение в немарксистской социологии, этике, эстетике. Подробнее см. Философская антропология .

Лит.: Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21; Ленин В. И., Философские тетради, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 64; История философии, т. 5, М., 1961, гл. 7, разд. 1; Корнеев П. В., Современная философская антропология, М., 1967.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: